「中世の移動ド」で楽譜を読めば、音楽の世界が変わって見えてくる!──「現代の吟遊詩人」として、古楽の枠を越えたダイナミックな活動を繰り広げる歌手の辻康介さんによる新連載が始まります。

「中世の移動ド」新規クラス随時開講中!

http://plaza.rakuten.co.jp/nemotsuji/17002/

辻康介

歌手

つじ・こうすけ。歌手。国立音楽大学楽理科卒、同大学音楽研究所研修課程修了。ミラノに留学。声楽を牧野正人、C.カヴィーナらに師事。E.ファディーニやD.フラテエッリらの古楽演奏論講座に通った。1600年頃のイタリア音楽を中心に、さまざまなジャンルの音楽を歌う。能楽師・安田登とのコラボ「南蛮ムジカのオルフェオ」や「ジョングルール・ボン・ミュジシャン」などで歌う。モンテヴェルディ《オルフェオ》(宮城聡演出)主演。「南蛮ムジカ」「ネーモー・コンチェルタート」「ビスメロ(Vis Melodica)」を主宰。

ソルミゼーションで世界が変わる!

ソルミゼーションとは

「ソルミゼーション」とは、「ut re mi fa sol la」の6音によって構成される「ヘクサコード」による階名唱のことだ。「ut」はいまでいう「ド」。通常ハ長調ならC音、ト長調ならG音を「ド」として「ドレミファソラシ」の7音で歌うが、この「ヘクサコード」には「シ」がない。この6音階名唱は、もともとは修道士たちが難しい聖歌を正しく歌い、楽譜を見るだけで歌えるようになるためのソルフェージュ(音楽理論や視唱や読譜や聴音などの能力を養うための基礎教育)で、11世紀頃から1600年代半ばくらいまで、少なくとも600年くらいのあいだヨーロッパでは、楽譜を使う音楽家は歌手も器楽奏者も、みんなこの6音の階名唱で歌っていた。 私はかれこれ30年近く、この階名唱を実用し歌っているが、最近はこの階名唱を「中世の移動ド」とよんで講座を開いている。「中世の移動ド」の6音階名でじっさいに歌えるようになるための講座だ。受講生はプロ・アマ問わずさまざまな音楽家で、中世・ルネサンス音楽を合唱で歌う人や古楽器奏者、あるいは古楽をおもに歌う歌手が多いが、毎月定期的に50人くらいの人が受講している。 講座に来る人たちは各人各様、絶対音感・固定ド・各種移動ドなどさまざまなソルフェージュの方法をもちい、そして「なんとなく」の読譜力をもっているが、「中世の移動ド」を身につけたうえで、1700年くらいまでの古楽レパートリーを見なおすと、じつに多くの発見がある。そしておそらく、古楽演奏家でない人にとっても、ひとつの新たな音の捉え方として面白いにちがいない。なにしろ、昔の人は「中世の移動ド」で楽譜を読んでいたのだから、それはつまり「すべての音をut re mi fa sol laの6音のいずれかとして認識していた」ということ、つまり「音楽はut re mi fa sol laの6つの音だけでできていた」ということなのだ。そして、現代人がこの6音で歌うということは、「音楽をこの6音でデザインしなおす」ということなのだ。1オクターヴにLaが3つ?

たとえば、440Hz(ヘルツ)のAというと、現代人にとってはひとつの高さをもったひとつの音だが、いったん「中世の移動ド」の目と耳を通せば、LaかMiかReという「異なる音」のいずれかになる。また、自分が歌っているRe音の1オクターヴ上の音が、なぜかSolという「違う音」だったりもする。いっぽう、現代人にとって「ラ」は1オクターヴにひとつだけだが、「中世の移動ド」においては基本的に、Laは1オクターヴ内に3つある。この場合、3つのLaは違う音高なのだが、いずれも「同じ音」として認識されている。みなさん、そろそろ頭が混乱してきたのではないだろうか? 「同じ音」でもハーモニーが変わると、まるで「違う音」に感じられることは、音楽をやる人間なら誰もが経験として知っていることだ。合唱をしていて、2小節前に歌っていたのと同じ音高をもった「同じ音」なのに間違えたりすることがあるのは、じつは和音が変わるなどすると、それが「同じ音」にはとても感じられなくなるからだ。そう考えれば、1オクターヴのなかでLaの位置がいくつも変化するというのは、じっさいの身体感覚にとても近いのである。「実践」から生まれた「実践」のための理論であった「中世の移動ド」は、感覚的にも身体的にもしっくりくるものなのである。「音を揃える」とは、硬さを揃えること

もちろん、同じ音高の音が和声によって違う特性をもつのは、音の「機能」の違いであり、現代では「和声理論」などによって理解されていることであろう。しかし「中世の移動ド」の世界では、まず「旋律」としての音の機能が問題となる。たとえば、Utという音はそのあと下に行く音が続かず、上に行くか、いちど止まるしかない音。Reはもちろん、ひとつ下までは行けるが、上行指向のたいへん強い音。Laに続く音はつねに下に行くので、つまりLaはどんどん降りていこうとする音だ。ただし、Laの上にひとつ飛び出て戻ってくる音は、独特の柔らかさをおびた「いい感じ」の音だったりする。 同じ音高のA音が、LaだったりMiだったりReだったりする「中世の移動ド」では、ある音をどう読むか──この音はLaなのかReなのか──迷うことがある。そういうときは、その旋律の上下の方向性やフレーズの切れ目を考えて決めていく。おそらく他の各種移動ド唱法を含め、移動ドで読むということはすなわち音の機能を読むことなのだが、「中世の移動ド」ではそれがとくに旋律の特徴を読むことにもなり、「旋法」論の基礎になっている。ちなみに、「中世の移動ド」を使えば、初見でもほとんど適正な読み方ができるようになる。これは経験上たしかなことだし、昔の人もかなりの読譜力をもっていたらしい。 昔の人たちはまた、ut re mi fa sol laの6音を、音の硬さにおうじて「自然で中庸な音」「硬い音」「柔らかい音」の3つに分類していた。つまり、同じ音高のA音でも、それがLaなのかMiなのかReなのかによって音の硬さが変わってくるのである。現代人は、歌においても器楽においても、「音を揃える」といえば、鍵盤楽器の調律やチューニング・メーターに合わせて周波数を揃えたり、和声の純正な響きを頼りに音程を揃えたりすることだと考える。ところが昔の人にとっては、音の「硬さ」の具合を揃えるということでもある。 もちろん現代でも、センスのいい人やある種の音楽教育の中では、「音の硬さ」によって歌い分けたり弾き分けたり聴き分けることがあるし、音にそういう違いがあることは誰もが普段から感じているはずだ。だが昔の人にとっては、それは旋律の機能におうじて見出されるものであり、ある音を6音のいずれで読むかということとイコールだったのだ。そして、繰り返しになるが、初見の段階でそれをほとんど揃えることができたのである。「中世の移動ド」で音楽をデザインしなおす

さて、ut re mi fa sol laの6つの音がそれぞれにもっている上下への方向性、あるいは硬さが、じっさいの曲の中でどれほど意味をもち、機能することなのか? つまり、「中世の移動ド」で音楽をデザインしなおせば、ほんとうに良い、面白い演奏ができるのか? あくまでも譜読みの手段にとどめておいたほうがいいのではないか? という疑問がとうぜん生まれるだろう。 講座ではまさにこのデザインを、じっさいの演奏として試みている。たとえば、有名な「イタリア古典歌曲集」を開いてすぐの曲、《アマリッリうるわし(Amarilli mia bella)》の最初の音は、「中世の移動ド」デザインでは、どんなキーで歌おうとも「もっとも高い」音である。この音は、フィナーレ部分に出てくるこの曲の最高音より1音低いし、人によっては声を聴かせるには中途半端な高さの音だが、これを「いちばん高い」音として歌うことを試みる。そして、それが歌詞の表現にどうつながりうるかを探るのである。 「中世の移動ド」からみた音の硬さも、われわれが普段感じているものと正反対だったりもするが、昔の人と同じようにその「硬さ」の違いを大げさに試みてみると、たとえばアリアンナがどんな声で嘆きはじめるのかについても、モンテヴェルディが「中世の移動ド」で聴いていた人たちを想定してほどこした細かく絶妙な演出が見えてくるのだ。 16世紀には鍵盤楽器奏者も、チェンバロやオルガンでこの音の硬さやそこから生じる強さの違いを聴かせていたらしいが、講座では、鍵盤楽器奏者の人にはひとまず、バッハの《インヴェンション》1曲目の冒頭を「中世の移動ド」をあてはめて歌ってもらい、そのうえでそれをチェンバロやピアノで試してもらう。その結果はもしかしたら、その人がそれまでしてきた解釈とはあいいれないものかもしれない。しかし、そもそも、実践から生まれた実践の理論である「中世の移動ド」は、歌手や演奏者の身体を通して音楽にしてこそ、その真価がわかってくるものなのだ。ヘクサコードで歌ってみよう

ソヌスとヴォクス

「中世の移動ド」と言いつつ、最初に、もっともルネサンス人らしい音楽家ヨハンネス・ティンクトリス(Johannes Tinctoris, 1435年頃-1511)に登場してもらおう。ティンクトリスは「音楽用語定義集」(1473-74年頃)[註1]で音=ソヌス(sonus)を次のように定義している。 ソヌスとは、それ自体で耳に知覚されるすべてのものである。 Sonus est quicquid proprie et per se ab auditu percipitur. つまりここでいうソヌスはたんなる「音」。これは、すでに現代のサウンドスケープ論を先取りする考えだ。 最近私は、日本橋のたもとからイカダに乗っていくつかの橋をくぐりながら歌うという企画(都市楽師プロジェクト「名橋たちの音を聴く」)で歌っているが、このとき、いっしょにイカダに乗ったお客さんにはまわりの音に耳を澄ます時間が用意されている。 ここでみなさんもぜひ、「耳に知覚されるすべてのもの」を確かめてみていただきたい。じつにいろんな音が聴こえてくることだろう。なかには、BGMや人の「声」も聴こえているかもしれない。 さまざまな音があるなかで、ティンクトリスは「声」を意味する「ヴォクス(vox)」について次のように定義している。 ヴォクスとは、自然もしくは人の手によってつくりだされた音(ソヌス)である。 Vox est sonus naturaliter aut artificialter prolatus. 「人の手によって」生み出される音とは楽器の音だとしたら、「自然」のほうは声であろうか? いろいろ考えさせられる言葉だが、いずれにしても「意図的に発せられた音」と解釈できそうだ。つまりソヌスがあらゆる音を意味するなら、ヴォクスのほうは、現在の音楽用語に直せば「楽音」ということになる。憶えるために

耳を澄ましていただいたついでに、「中世の移動ド」発祥の地、11世紀イタリアのトスカーナ州の修道院からどんな音が聴こえるか、想像してみよう。 鐘の音や風の音、遠くからは羊の声や羊飼いのバグパイプの音も聴こえるかもしれない。が、修道院の中では、1日3時間から5時間のあいだ祈りの歌声が響いていた。加えて歌の稽古の時間もあったので、修道士たちは食って寝ては歌う生活を送っていたことになる[註2]。 しかも、歌うべき聖歌は日によって違うし、ネウマ譜などで書かれた楽譜があったとしても、各自にコピーが配られるわけではないから、とにかくそれを憶えなければならない。先輩の修道士のお手本にしたがって何度も何度も歌って汗だくになり、ついには聖霊が降りてきて歌えるようになる瞬間まで、がんばって憶えなければならなかったようだ[註3]。 11世紀前半に活躍したイタリアはアレッツォの修道士グイード(Guido d'Arezzo, 995年頃-1050)がut, re, mi, fa, sol, laで歌うシステム、つまり「中世の移動ド」を発案したのは、このような状況のなかで、知らない曲を早く憶えるためであったのだ。グイードいわく、「私の提案したやり方なら、通常数週間かかるところが、早ければ3日以内に憶えられる」[註4]。 われらがグイードが、耳コピーで憶えるための手助けとして、ut, re, mi, fa, sol, laを考案してくれたのだから、私の「中世の移動ド」講座でもいちばん最初に試すのは「耳コピー」である。ついでに曲は、グイード作と伝えられる「中世のドレミの歌」、《Ut queant laxis》。受講者にはもちろん、「ドレミの歌」とは告げないけれども。 講座では私が歌うのを聴いてできるだけ同時に、つまり少し遅れながら歌ってもらって、それを何度も繰り返すのだが、最初から歌詞をつけて歌い、繰り返すたびに少しずつ歌い方を変え、ポルタメントっぽいものをかけてみたりもする。 ところが、面白いことに、せっかく歌詞をつけて歌っているのに、あんがい最初から巻き舌やポルタメントを真似する人がいない。巻き舌の「R」は、日本人には聴き取りづらい子音かもしれないが、小さな子どもだったら面白がって真似しそうなものだ。ソルフェージュの講座に来ているのだからしかたがないが、受講生の多くは歌を真似するにさいして、音程をとらえることに意識が集中してしまうのだろう。もっとも、これこそが「耳で知覚できるすべての」音から意図的に発せられるヴォクスを聴き分けるいとなみなのかもしれない。 ちなみに、この「生歌耳コピー聴音歌い」は河合塾コスモという予備校にゲスト講師で呼ばれたときにはじめて試みた。受講生の中にはブラス・バンドで演奏していたり、ヴァイオリンを習っている方もいたが、多くはとくに音楽を勉強している人たちではなかった。彼らにとって、《Ut queant laxis》は生まれてはじめて聴いたラテン語の歌であり、グレゴリオ聖歌だったかもしれないが、あんがい普通にどんどん歌えたものだった。6つのヴォクス

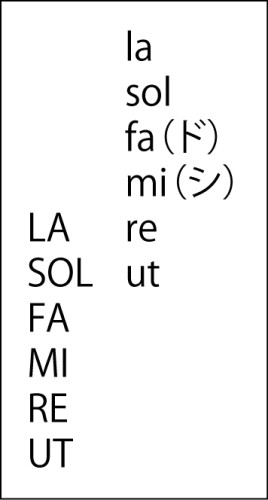

さて、歌を覚えるための6つの音、ut, re, mi, fa, sol, laをティンクトリスはそれぞれ次のように定義している。 utは最初のヴォクスで2つ目とは全音隔たっている。 Ut est prima vox tono distans a sedunda. reは、第2のヴォクスで最初のものからは全音、3番目のものからは全音隔たっている。 Re est secunda vox tono distans a prima, totidem vero a tercia. miは3つ目の音で、2番目からは全音、4番目からは半音隔たっている。 Mi est tercia vox, tono distans a secunda, et semitonio a quarta. faもsolも同様だ。これらの音は人のまさに歌声なので、たんなるソヌスではなくヴォクスだ。そして、図のような音程関係で並んでいる。 つまり、miとfaのあいだが半音であとは全音の関係、全・全・半・全・全と左右対称。みなさんもよく知っているドレミファソラだ。

ところで、講座では、ホワイトボードに「ut, re, mi, fa, sol, la」と書いて、上記のような説明はいっさいないままに「さあ、歌いましょう!」と呼びかけたりする。すると、戸惑いながらもみなさん、だいたい歌える。そして、たいていの場合、それぞれ違う音高のut, re, mi, fa, sol, laを歌い、ヘテロフォニー(各声部が同時に、同じ旋律を別々の調で奏すること)な状態になるか、受講生の性格と音楽経験によってはずるずるとユニゾンになる。けったいな光景だが、これは上記のティンクトリスの定義が全員に正しく実感されていて、定義が音として現れうることの証しだ。つまり、ut, re, mi, fa, sol, laはヴォクスの相対的な音程関係を示すシラブルであり、いわゆる絶対音高のような特定の周波数をもった音高を示していない。たとえばこのlaが440Hz(ヘルツ)なのか415Hzなのかなどという問題は、ここでは基本的に関係なく、それがみなさんに普通に受け入れられるということだ。

ここでみなさんにも練習をしていただこう。

【練習】

ut, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, utをいろんな高さで歌ってみよう。つまり、適当な音高のutをランダムに決めて何度も歌ってみてほしい。

この練習は鍵盤など使わず、なるべく音楽的に関連のない異なる音高を選んで歌うといい。上記の定義を身につける訓練になるので、他の人が決めたutに合わせてどんどん歌ってみるように。mi-faの半音はせまめ、それ以外の全音は広め、とイメージしながら歌うといい感じになる。

さて、この練習をしたら、ut, re, mi, fa, sol, laという6種類のヴォクスの定義をもういちど思い出していただきたい。おそらく、読者の多くは、「いかにも昔の中世・ルネサンスの人のくどい定義」と思われただろう。ここではたんにut, re, mi, fa, sol, laが私たちにとってもおなじみの音程関係で関連し合っているということが定義されているにすぎない。にもかかわらず、いちいちひとつひとつのヴォクスが定義されているわけだが、じつはその“心”はとても重要だと私は思う。これはすなわち、「ひとつのヴォクスは、いつも他のヴォクスとの関係でしかなりたっていない」、つまりそれぞれのヴォクスは単独では存在していないということだ。

utの上にはいつもre, mi, fa, sol, laがあり、laの下にはいつもsol, fa, mi, re, utがある。仮に音そのものがなくても、ある音がreだとすれば、その下には必ずutの「存在」があり、上にはmi, fa, sol, laがある。ごくあたりまえのことと思われるかもしれないが、この音のありよう(modus)[註5]はじつに重要で、「中世の移動ド」の核心なのである。

6音=ヘクサコードだけでできている歌の練習

【練習】

下記をやはりいろんな高さで歌ってみよう。

UT UT SOL SOL LA LA SOL

FA FA MI MI RE RE UT

SOL SOL FA FA MI MI RE

SOL SOL FA FA MI MI RE

UT UT SOL SOL LA LA SOL

FA FA MI MI RE RE UT

《キラキラ星》はこのようにヘクサコードだけで歌える。できればいろんな高さで、それぞれの声に都合のよい高さで歌ってみよう。

ちなみに、講座で「自分の声に都合のよさそうな適当な高さで歌ってみてください」と言うと、歌い出せないで困るというシーンにしばしば出くわすが、歌ってみて、高すぎたり低すぎたりしたらまた歌い直せばいいので、ひとまず歌いはじめることが大切だ。

【練習】

同様に。

UT UT UT MI FA SOL LA SOL

UT UT UT MI FA SOL LA SOL

SOL LA SOL FA MI RE UT

UT RE RE MI RE UT RE MI

《In dulci iubilo》というクリスマスの歌の前半である。

【練習】

同様に。

UT MI FA SOL SOL LA SOL FA

MI RE MI FA MI FA

SOL FA SOL LA SOL FA

MI RE MI FA MI FA

SOL FA SOL LA SOL FA MI RE UT RE UT

これはモンテヴェルディ作曲のオペラ《オルフェオ》(1607年初演)の第1幕、羊飼いたちが山に住むニンファを呼ぶ合唱の主旋律だ。グイードのドレミの歌を覚えている幼い修道士たちの耳にも届きそうなのどかな音楽。

【練習】

同様に。

UT MI SOL SOL SOL FA MI

SOL SOL LA FA SOL MI

UT RE MI RE FA MI MI RE MI

MI FA RE UT RE UT

中世の歌集《カルミナ・ブラーナ》(11-13世紀)に収められたバッカス賛歌の前半。バッカスとはギリシア神話の酒の神。修道士にとっては禁断の地の神様であろうが、やはり森の向こうの理想郷に住む者の歌で、ここまではut, re, mi, fa, sol, laだけでできている。

つまり、miとfaのあいだが半音であとは全音の関係、全・全・半・全・全と左右対称。みなさんもよく知っているドレミファソラだ。

ところで、講座では、ホワイトボードに「ut, re, mi, fa, sol, la」と書いて、上記のような説明はいっさいないままに「さあ、歌いましょう!」と呼びかけたりする。すると、戸惑いながらもみなさん、だいたい歌える。そして、たいていの場合、それぞれ違う音高のut, re, mi, fa, sol, laを歌い、ヘテロフォニー(各声部が同時に、同じ旋律を別々の調で奏すること)な状態になるか、受講生の性格と音楽経験によってはずるずるとユニゾンになる。けったいな光景だが、これは上記のティンクトリスの定義が全員に正しく実感されていて、定義が音として現れうることの証しだ。つまり、ut, re, mi, fa, sol, laはヴォクスの相対的な音程関係を示すシラブルであり、いわゆる絶対音高のような特定の周波数をもった音高を示していない。たとえばこのlaが440Hz(ヘルツ)なのか415Hzなのかなどという問題は、ここでは基本的に関係なく、それがみなさんに普通に受け入れられるということだ。

ここでみなさんにも練習をしていただこう。

【練習】

ut, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, utをいろんな高さで歌ってみよう。つまり、適当な音高のutをランダムに決めて何度も歌ってみてほしい。

この練習は鍵盤など使わず、なるべく音楽的に関連のない異なる音高を選んで歌うといい。上記の定義を身につける訓練になるので、他の人が決めたutに合わせてどんどん歌ってみるように。mi-faの半音はせまめ、それ以外の全音は広め、とイメージしながら歌うといい感じになる。

さて、この練習をしたら、ut, re, mi, fa, sol, laという6種類のヴォクスの定義をもういちど思い出していただきたい。おそらく、読者の多くは、「いかにも昔の中世・ルネサンスの人のくどい定義」と思われただろう。ここではたんにut, re, mi, fa, sol, laが私たちにとってもおなじみの音程関係で関連し合っているということが定義されているにすぎない。にもかかわらず、いちいちひとつひとつのヴォクスが定義されているわけだが、じつはその“心”はとても重要だと私は思う。これはすなわち、「ひとつのヴォクスは、いつも他のヴォクスとの関係でしかなりたっていない」、つまりそれぞれのヴォクスは単独では存在していないということだ。

utの上にはいつもre, mi, fa, sol, laがあり、laの下にはいつもsol, fa, mi, re, utがある。仮に音そのものがなくても、ある音がreだとすれば、その下には必ずutの「存在」があり、上にはmi, fa, sol, laがある。ごくあたりまえのことと思われるかもしれないが、この音のありよう(modus)[註5]はじつに重要で、「中世の移動ド」の核心なのである。

6音=ヘクサコードだけでできている歌の練習

【練習】

下記をやはりいろんな高さで歌ってみよう。

UT UT SOL SOL LA LA SOL

FA FA MI MI RE RE UT

SOL SOL FA FA MI MI RE

SOL SOL FA FA MI MI RE

UT UT SOL SOL LA LA SOL

FA FA MI MI RE RE UT

《キラキラ星》はこのようにヘクサコードだけで歌える。できればいろんな高さで、それぞれの声に都合のよい高さで歌ってみよう。

ちなみに、講座で「自分の声に都合のよさそうな適当な高さで歌ってみてください」と言うと、歌い出せないで困るというシーンにしばしば出くわすが、歌ってみて、高すぎたり低すぎたりしたらまた歌い直せばいいので、ひとまず歌いはじめることが大切だ。

【練習】

同様に。

UT UT UT MI FA SOL LA SOL

UT UT UT MI FA SOL LA SOL

SOL LA SOL FA MI RE UT

UT RE RE MI RE UT RE MI

《In dulci iubilo》というクリスマスの歌の前半である。

【練習】

同様に。

UT MI FA SOL SOL LA SOL FA

MI RE MI FA MI FA

SOL FA SOL LA SOL FA

MI RE MI FA MI FA

SOL FA SOL LA SOL FA MI RE UT RE UT

これはモンテヴェルディ作曲のオペラ《オルフェオ》(1607年初演)の第1幕、羊飼いたちが山に住むニンファを呼ぶ合唱の主旋律だ。グイードのドレミの歌を覚えている幼い修道士たちの耳にも届きそうなのどかな音楽。

【練習】

同様に。

UT MI SOL SOL SOL FA MI

SOL SOL LA FA SOL MI

UT RE MI RE FA MI MI RE MI

MI FA RE UT RE UT

中世の歌集《カルミナ・ブラーナ》(11-13世紀)に収められたバッカス賛歌の前半。バッカスとはギリシア神話の酒の神。修道士にとっては禁断の地の神様であろうが、やはり森の向こうの理想郷に住む者の歌で、ここまではut, re, mi, fa, sol, laだけでできている。

ムタツィオ

さて、ここまで練習していただいた例は、いずれもヘクサコードの範囲で歌える、つまり音域がutからlaまでの6度しかないものだった。では6音・6度を超えて歌うにはどうしたらいいだろうか? 7音目の「シ」があれば1オクターヴ上まで行けそうだが「シ」はないのである。 ひとまずピアノの白鍵、つまりハ長調のド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドをut, re, mi, fa, sol, laだけで歌うことを考えてみよう。 そんなことができるの?──じつは、「中世の移動ド」では半音はmiとfaのあいだにしかないので簡単なのだ。「シ-ド」は半音なのでこんな感じになる。下から上へ唱えてみよう。 これで1オクターヴは行けた。

ところで、mi, faは単独では存在せず、いつも仲間をひき連れている。したがって、本当はみなさんが1オクターヴに達するmi, faを歌っているとき、じつは下記のように、上下にこの2音の仲間のヴォクスが並んでいることになる。

これで1オクターヴは行けた。

ところで、mi, faは単独では存在せず、いつも仲間をひき連れている。したがって、本当はみなさんが1オクターヴに達するmi, faを歌っているとき、じつは下記のように、上下にこの2音の仲間のヴォクスが並んでいることになる。

そして、じっさいには下記のように、→で繋がっている音を、「同じ音の高さなんだけど呼び方の違う異なるヴォクス」として歌う。La→reは同じ高さで「られー」と歌ってみよう。

UT RE MI FA SOL LA→re mi fa

歌えただろうか? できたら上下に歌ってみよう。

UT RE MI FA SOL LA→re mi fa mi re→LA SOL FA MI RE UT

【練習】

下記を歌ってみよう。ここではSOLをutに読み替えてSOLutと読んで歌う。

UT RE MI FA RE MI UT SOL→ut fa mi fa sol

ちょっと戸惑うかもしれないが、ut, re, miは歌詞・シラブルだと言い聞かせて歌おう。コツは、読み替えてutと歌ったら、その上にut, re, mi, fa, sol, laがあることを思い出す、ということだ。つまり最初に下のほうの「UT RE MI FA RE MI UT」と歌ったときの初心に戻って「ut fa mi fa sol」と歌う。なにしろ、ここにあるUTとutは「同じ」ヴォクスなのだから、この初心に戻る気持ちに集中することが大切だ。

なお、この一節はJ.S.バッハの《2声のインヴェンション》BWV772の冒頭だが、バッハの時代にだってどっちみちいろんなピッチや調律で演奏されていたのだから、気にせずに自分の声に都合のよい適当な音高でいろいろ歌ってみよう。あるいは、鍵盤で弾きながらこのシラブルで歌って見るのも楽しいだろう。なにか発見があるかもしれない。

さて、このようにあるヴォクスの呼び方・シラブルを他の呼び方に変えること、を「ムタツィオ(mutatio)」という。ティンクトリスはムタツィオを「結び付いているひとつのヴォクスを別のヴォクスに読み替えること(Mutatio est unius vocis in aliam variatio)」と定義している。

ムタツィオの練習のためにこんなのも歌ってみよう。

MI MI LA→re mi fa mi re→LA

FA FA MI RE MI

ご存知、《荒城の月》だが、瀧廉太郎のもともとの楽譜では上記の後ろから2番目のREに♯(シャープ)が付いている。するどい読者なら、ここに半音があるからmi-faになるのか?と気づいたことであろう。こういう導音のような♯はmiになるのだろうか? これについてはまた後に説明することにする。

どのヴォクスを何のヴォクスにいつムタツィオするか?

♭や♯が出てきたらどうなるのか?

「中世の移動ド」の要であるムタツィオは、一見とても複雑に感じられるかもしれない。しかし、ご安心を。「中世の移動ド」は実践のための実践的な理論、やればやるほど音楽の魅力が見えてくるのだ。

せっかくここまで読んでいただいたのだから、読者のみなさんもぜひ、自分がよく知っている旋律の中にあるmi-faを探してみていただきたい。まだ楽譜は開かなくても大丈夫。そらで歌えるよく知っている旋律でじゅうぶんだ。miもfaもきっと仲間のヴォクスを引き連れているだろう。

そして、ゴールデンウィークはもちろん、用意周到な方なら早くも夏休みの海外旅行を計画している方も多いだろうが、機会があればぜひ、どこかの修道院で耳を澄ますひとときを作ってみていただきたい。『サウンド・オブ・ミュージック』のあのシーンとはまた違った音の風景が見えるかもしれない。

註

[1]──ヨハンネス・ティンクトリス著『音楽用語定義集』(中世ルネサンス音楽史研究会訳、シンフォニア、1979)。以下、ティンクトリスの引用はすべて同書による。

[2]──井形ちづる・吉村恒著訳『宗教音楽対訳集成』(国書刊行会、2007)、324頁。

[3]──Anne Smith, The Performance of 16th-century Music (Oxford, 2011), p.22.

[4]──A. Smith, ibid, p.23.

[5]──旋法を意味するラテン語modusは、事物の「ありよう」をもあらわす。

そして、じっさいには下記のように、→で繋がっている音を、「同じ音の高さなんだけど呼び方の違う異なるヴォクス」として歌う。La→reは同じ高さで「られー」と歌ってみよう。

UT RE MI FA SOL LA→re mi fa

歌えただろうか? できたら上下に歌ってみよう。

UT RE MI FA SOL LA→re mi fa mi re→LA SOL FA MI RE UT

【練習】

下記を歌ってみよう。ここではSOLをutに読み替えてSOLutと読んで歌う。

UT RE MI FA RE MI UT SOL→ut fa mi fa sol

ちょっと戸惑うかもしれないが、ut, re, miは歌詞・シラブルだと言い聞かせて歌おう。コツは、読み替えてutと歌ったら、その上にut, re, mi, fa, sol, laがあることを思い出す、ということだ。つまり最初に下のほうの「UT RE MI FA RE MI UT」と歌ったときの初心に戻って「ut fa mi fa sol」と歌う。なにしろ、ここにあるUTとutは「同じ」ヴォクスなのだから、この初心に戻る気持ちに集中することが大切だ。

なお、この一節はJ.S.バッハの《2声のインヴェンション》BWV772の冒頭だが、バッハの時代にだってどっちみちいろんなピッチや調律で演奏されていたのだから、気にせずに自分の声に都合のよい適当な音高でいろいろ歌ってみよう。あるいは、鍵盤で弾きながらこのシラブルで歌って見るのも楽しいだろう。なにか発見があるかもしれない。

さて、このようにあるヴォクスの呼び方・シラブルを他の呼び方に変えること、を「ムタツィオ(mutatio)」という。ティンクトリスはムタツィオを「結び付いているひとつのヴォクスを別のヴォクスに読み替えること(Mutatio est unius vocis in aliam variatio)」と定義している。

ムタツィオの練習のためにこんなのも歌ってみよう。

MI MI LA→re mi fa mi re→LA

FA FA MI RE MI

ご存知、《荒城の月》だが、瀧廉太郎のもともとの楽譜では上記の後ろから2番目のREに♯(シャープ)が付いている。するどい読者なら、ここに半音があるからmi-faになるのか?と気づいたことであろう。こういう導音のような♯はmiになるのだろうか? これについてはまた後に説明することにする。

どのヴォクスを何のヴォクスにいつムタツィオするか?

♭や♯が出てきたらどうなるのか?

「中世の移動ド」の要であるムタツィオは、一見とても複雑に感じられるかもしれない。しかし、ご安心を。「中世の移動ド」は実践のための実践的な理論、やればやるほど音楽の魅力が見えてくるのだ。

せっかくここまで読んでいただいたのだから、読者のみなさんもぜひ、自分がよく知っている旋律の中にあるmi-faを探してみていただきたい。まだ楽譜は開かなくても大丈夫。そらで歌えるよく知っている旋律でじゅうぶんだ。miもfaもきっと仲間のヴォクスを引き連れているだろう。

そして、ゴールデンウィークはもちろん、用意周到な方なら早くも夏休みの海外旅行を計画している方も多いだろうが、機会があればぜひ、どこかの修道院で耳を澄ますひとときを作ってみていただきたい。『サウンド・オブ・ミュージック』のあのシーンとはまた違った音の風景が見えるかもしれない。

註

[1]──ヨハンネス・ティンクトリス著『音楽用語定義集』(中世ルネサンス音楽史研究会訳、シンフォニア、1979)。以下、ティンクトリスの引用はすべて同書による。

[2]──井形ちづる・吉村恒著訳『宗教音楽対訳集成』(国書刊行会、2007)、324頁。

[3]──Anne Smith, The Performance of 16th-century Music (Oxford, 2011), p.22.

[4]──A. Smith, ibid, p.23.

[5]──旋法を意味するラテン語modusは、事物の「ありよう」をもあらわす。 ヘクサコードで歌ってみよう(その2)

「ドレミファソラシド」を中世の移動ドで読む──前回の復習

「ut, re, mi, fa, sol, la」の6音=ヘクサコードだけでどうやって歌うのか? 前回の復習として、「ドレミファソラシド」を「中世の移動ド」で読んでみよう。

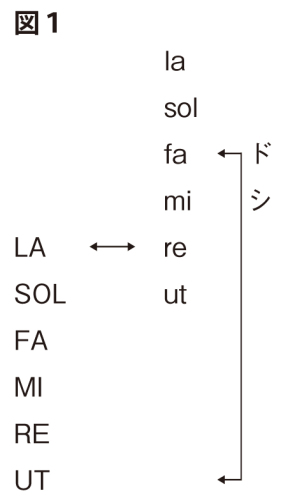

図1のようにこの2つの「UT, RE, MI, FA, SOL, LA」という6つの音=ヘクサコードを2つ使えば、「シ」がなくても歌える。実際には「LA」を「re」に読み替える──つまり、「ドレミファソラ」と来て、ここで「LA」と歌っていたのを途中で「re」と歌い替え、「(ラ)シド」と続ける代わりに「re, mi, fa」と読む。次のようになる。

UT, RE, MI, FA, SOL, LA→re, mi, fa

最後のfaから降りるときは、「re」を「LA」と歌い替えてみよう。

fa, mi, re→LA, SOL, FA, MI, RE, UT

いろんなキー、高さで、なんども歌ってみよう。

UT, RE, MI, FA, SOL, LA→re, mi, fa, mi, re→LA, SOL, FA, MI, RE, UT

ヘクサコードは「連」──デドゥクツィオについて

ここで、中世の移動ドの基礎用語をひとつおぼえていただきたい。

図1のようにヘクサコードが複数並んでいるとき、それぞれのヘクサコードのことを「デドゥクツィオ(deductio)」という。「引き連れて行くこと」などという意味だが、私はこれを「連」と訳したらよいのではないかと思っている。「UT, RE, MI, FA, SOL, LA」はいかにもいつも一緒に連なっていて、その結束感の強さとしなやかな連なり感が、なんとなく「風の盆」とか「阿波踊り」のイメージにつながるからそう思うのだが、ひとまず本稿では「デドゥクツィオ」というカタカナ表記で統一しておく。

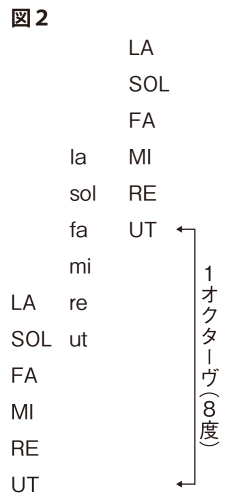

さて、今回のテーマはこの2つのデドゥクツィオを超えて、さらに上下に音域がのびる場合、どうすれば歌えるのか? ということだ。すでに察しがついているだろうが、デドュクツィオをさらに足せばいい。問題は、どの位置に次のデドゥクツィオを置くかである。

デドゥクツィオの並び方は5度と4度の繰り返し

では、次のデドゥクツィオをどこに置けばいいのか?

「ここです! とにかく次のデドゥクツィオはここから始まりますからおぼえてください」と言っておぼえてもらってもよいのだが、それを納得してもらうにはやはり理由が必要だろう。

理由は単純──「1オクターヴ上や1オクターヴ下に同じ音がある」である。「1オクターヴ=8度ならなぜ同じなんだ?」という問いには、ピタゴラスはじめ古(いにしえ)の人々がさまざまに答えてくれているからここではあえて触れない。まずはぜひ2人で声を出して、究極の1オクターヴを楽しんでもらいたい。

手順を説明しよう。

できれば少し残響のある空間がよいのだが、それはさておき、まずは男どうしなり女どうしでまったく同じ音(ユニゾン)を歌い、次にひとりがそのオクターヴ上を歌う。その空間に響きが満ち、自分の体全体で響きを感じるように声を出すことがたいせつだ。ユニゾンを響かせる段階では、ひとりの人がわざと少し音をずらして、ぴたっとはまるのはどこかを体感しながら歌ってみよう。あわてずに究極のユニゾンを探してみてほしい。たいていの場合、少し下から音をずり上げて合わせると声が安定する。

なお、「オクターヴ上の音」がそもそもわからない人は、わかる人に歌ってもらってそのユニゾン歌おう。それがオクターヴの響きだ。また、上述の「UT, RE, MI, FA, SOL, LA→re, mi, fa」の音階をうまくたどれた人は、この「fa」が「UT」の1オクターヴ上の音である。オクターヴがはまると、ユニゾンのときと同様に、独特にすっきりした感じがあるはずだ。なお、ユニゾンもオクターヴも、昔の人たちはその響きを「完全協和音程」とよんだ。

さて、昔の人は音には6種類あり、それが「UT, RE, MI, FA, SOL, LA」という6つの音=ヘクサコードであると言った。これが「中世の移動ド」の核心だ。したがって、オクターヴ上に同じ音があるということは、「UT」のオクターヴ上に「UT」があるということだ。図1を見ていただくと、「UT」から数えて8つめ、つまり1オクターヴ上に「fa」という違う音があるのだが、この「fa」の場所に「UT」を置けば「1オクターヴ上に同じ音」があることになる。そして、この「UT」は仲間の「RE, MI, FA, SOL, LA」を引き連れている──ということでできるのが図2だ。

もちろん、1オクターヴ下にも同じ音がある。それを表したのが図3だ。

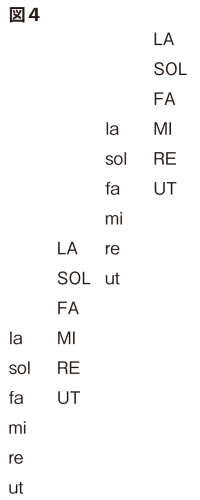

上下全部合わせると図4のようになる。

ここで各デドゥクツィオの位置関係を確認してみよう。

図4のいちばん下の「ut」から順に上がって行くと、「fa」つまり「ut」から数えて4つめに次のデドゥクツィオの「UT」がある。そこからこんどは「SOL」、つまり5つめまで行くと次のデドゥクツィオの「ut」がある。その次はまた4つめの「fa」だ。つまり5つめと4つめ──5度と4度のの繰り返しである。

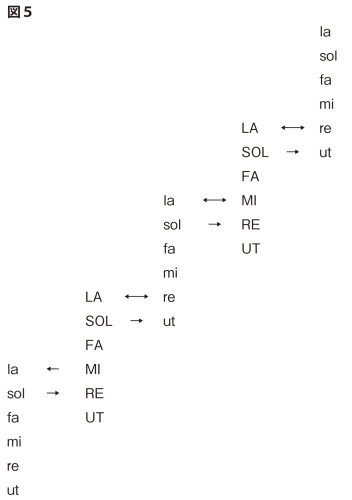

ついでにもうひとつ上に次の「ut」を5つめに足すと図5になる。

ここまでデドゥクツィオを並べると、簡単な混声4部合唱の音域がだいたいカヴァーできる。じっさい、これが「中世の移動ド」で教えられる基本的な音域である。また、ここに並んでいる音は、ピアノの白鍵の音の並びと同じだ。曲の途中でシャープやフラットが追加されない旋律なら、1オクターヴを超えてもこれらのデドゥクツィオを行き来すれば自在に歌えるということだ。

上に行くにはレから、下に行くにはラから──ムタツィオの規則1

あとはこの図5を使いながらいろいろな音階を歌う練習をし、さらには簡単な旋律を歌っていただければ今回の目標は達成されるのだが、ここでひとつ、あるデドゥクツィオから別のデドゥクツィオへ移行するときの有名な規則をお伝えしておく。すなわち、

上に行くにはレから、下に行くにはラから

つまり、図5の矢印にあるように、ひとつのデドゥクツィオからその上のデドゥクツィオに移行するときは、「LA→re」または「sol→RE」のように、上のデドゥクツィオの「レから」読み替える。逆に、下に移行するときは「re→LA」あるいは「MI→la」と「ラから」読み替えるのだ。降りるときはいま読んでいるデドゥクツィオをさっさ切り上げて、下のデドゥクツィオに移行することになる。

たとえば、いちばん下のデドゥクツィオとその上のデドゥクツィオには3つの音が重なっているが、下のデドゥクツィオから上のデドゥクツィオに移行するときは「re」と「LA」を使って「ut, re, mi, fa, sol→RE, MI, FA, SOL, LA」と歌い、下のデドゥクツィオから上のデドゥクツィオに移行するときは「LA, SOL, FA, MI→la, sol, fa, mi, re, ut」と歌って往き来することになる。

読み替えの練習

「レ」と「ラ」を使ったムタツィオに慣れるために、いろんな1オクターヴを、順次進行の上り下がりに跳躍も加えて歌ってみよう。

まずは図5のいちばん下の音からの1オクターヴの上下行を、下記の文字譜を読みながら歌ったり、図5を指さしながら歌ってもらいたい(太字はオクターヴの最高音を示す)。

ut, re, mi, fa, sol→RE, MI, FA, SOL, FA, MI→la, sol, fa, mi, re, ut

次は「re」から。どのオクターヴでも読み替える音は変わらない。

re, mi, fa, sol→RE, MI, FA, SOL, LA, SOL, FA, MI→la, sol, fa, mi, re

次の「mi」からのオクターヴはちょっと変だが、いちおうさっと歌ってみよう。

mi, fa, sol→RE, MI, FA, SOL, LA→re, mi, re→LA, SOL, FA, MI→la, sol, fa, mi

次は「fa」だが、同じ高さにあるとなりの「UT」から始めてもとうぜん同じなので──

UT, RE, MI, FA, SOL, LA→re, mi, fa, mi, re→LA, SOL, FA, MI, RE, UT

ここまでは、たびたび練習してきた長調の音階だ。

次は──

RE, MI, FA, SOL, LA→re, mi, fa, sol, fa, mi, re→LA, SOL, FA, MI, RE

続いて──

MI, FA, SOL, LA→re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re→LA, SOL, FA, MI

最後に──

FA, SOL, LA→re, mi, fa, sol→RE, MI, FA, MI→la, sol, fa, mi, re→LA, SOL, FA

では、5度の音階はどうだろう?

ここでは順次進行だけでなく跳躍もやってみよう。もちろん適当な高さ、いろんなキーで。

まずはやはり、いちばん下のutから順に上がっていってみよう(太字は最高音、下線は跳躍する音を示す)。

ut, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, ut, sol, ut(「sol」は5度上に跳躍)

re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, la, re(「la」は5度上に跳躍)

次の5度はちょっと変(mi, fa, sol→RE, MI, FA, MI→la, sol, fa, mi, FA, mi)なので飛ばそう。

下から4つめの音は「UT」だからさっきと同じ「UT, RE, MI, FA, SOL」だ。

次の「RE」も同じだが、その次の「MI」は──

MI, FA, SOL, LA→re, mi, re→LA, SOL, FA, MI, mi, MI

と「MI」の完全5度上に同じ「mi」がある。

そしてその上の5度も──

FA, SOL, LA→re, mi, fa, mi, re→LA, SOL, FA, fa, FA

と「FA」の完全5度上に「fa」がある。

《黄金虫》を中世の移動ドで歌ってみよう

次に誰でも知っている《黄金虫》(野口雨情作詞、中山晋平作曲)を歌ってみる。文字譜にするとこんな感じだ。

re, mi, fa, mi, re→LA, MI, LA→re, mi, fa, mi, re

re, mi, fa, sol→RE, MI, FA, MI→la, sol, fa, mi, re /

LA, LA, LA, FA, MI→la, la, la, fa, mi, la, la, la, fa, mi, re

ちょっとした跳躍がむずかしいかもしれないが、とにかく旋律はみなさんご存知だろうから、まずはそこに「re, mi, fa, mi, re……」という歌詞がついていると思って歌ってほしい。また、とくにむずかしいであろう跳躍の部分は、次のようにあいだを埋めて歌ってみるとよい。カッコ内の文字が埋める音である。

たとえば1回目の読み替えのあとの下行4度跳躍は──

re, mi, fa, mi, re→LA, (SOL, FA), MI, (FA, SOL), LA→re, mi, fa, mi, re……

となる。

跳躍は読み替えを「思い浮かべる」

しかし、とくにむずかしいのは、「/」で区切った最後の1フレーズの高い音への跳躍だ。

「...la, sol, fa, mi, re /」とここまで来たら、いっきに1オクターヴ跳躍して「LA」を歌うわけだが、この跳躍もあいだの音を次のようにまず埋めて歌い、慣れたらカッコ内の音は声に出さないようにするとよい。

...la, sol, fa, mi, re (mi, fa, sol→RE, MI, FA, SOL)/ LA, LA, LA, FA, MI→la, la, la, fa, mi, la, la, la, fa, mi, re

ここでは、あいだを埋めて歌ったカッコ内の音でも「読み替え」をおこなっている。つまり跳躍する場合は、実際には歌わなくても、あいだを埋める音で読み替え、「上に行くにはレから、下に行くにはラから」のムタツィオを「思い浮かべながら」歌っているのである。じつは、さきほど5度音階を練習したときの「MI, mi」や「FA, fa」の跳躍音程でも、みなさんはすでに同じことをやっている。

たとえば、ランフランコ(Giovanni Maria Lanfranco, 15世紀後半-1545)という人は16世紀の初頭に、「思い浮かべて」行う読み替え/ムタツィオを「mutationi immaginate」とよび、「LA→re」のように実際にその音を声に出しながら読み替える場合を「mutationi effettuati」とよんでいる[註]。

思い浮かべる読み替えの有無にかかわらず、このようにあいだを埋めて歌う習慣は、「どの音も仲間を引き連れている」という中世の移動ドの根本を感じるという点でも重要だし、日ごろの譜読みで音がとれない箇所も、このようにあいだを歌うと音がわかったりする。

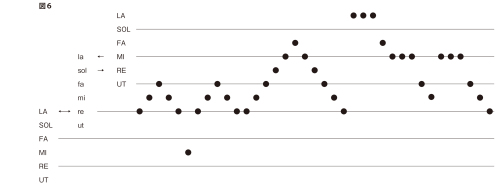

とにかく、《黄金虫》をこの中世の移動ドで何度か歌い、味わってみよう。図6も参考にしていただきたい。どれが同じ音でどれが違う音なのか意識して歌ってみるのもよい。繰り返しになるが、同じ高さの音でも違う読み方なら「違う音」ということであり、オクターヴ関係にある音も同じ音だったり違う音だったりする。理屈ではまだ納得できないかもしれないが、歌っているうちに、やがてなんとなく腑に落ちてくるものである。

同じ音はどこにあるのか?

今回のポイントは、まず「1オクターヴ上あるいは下には同じ音がある」という原理から、4度・5度の関係でデドゥクツィオが繰り返されることを学んだ。それによってピアノの白鍵の音階が歌えるになった。いっぽう、「1オクターヴ上(下)には同じ音」と言いつつ、それが違うよび方=違う音にもなりうるということもわかった。もちろんユニゾンの音でも「違う音」になったりする。

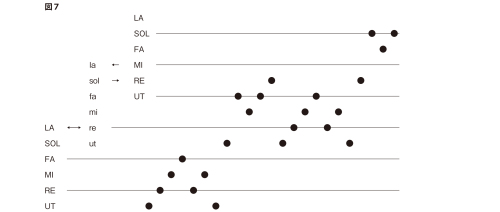

締めくくりとして、連載第2回の最後に出てきたJ.S.バッハの《2声のインヴェンション》BWV772冒頭のメロディーを歌ってみよう。括弧の中の部分は最初は声に出して、次には声に出さずに思い浮かべながら歌ってみよう。図7もつつきながら歌うとよい。

UT, RE, MI, FA, RE, MI, UT, SOL, (LA→re, mi,) fa, mi, fa, sol,

ut, re, mi, fa, re, mi, ut, sol→RE, (mi, fa), SOL, FA, SOL……

この旋律の読み方が、前回とは少し違うことに、鋭い読者なら気づいたかもしれない。今回は「上がるときはレから、下がるときはラから」という原則にしたがって思い浮かべながら読み替えたため、「UT」から数えて7つめの「SOL」の音を「ut」にしない──つまり、「SOLかもしれないけどutかもしれない」というあいまいさをなくしてみた。

7つめの音を「SOL」と歌うか「ut」に替えて歌うかは、最終的には演奏家が決めればよいことだ。だいじなのは、昔の人たちにとって「utとSOLは同じ高さであっても違う音だった」ということだ。中世の移動ドを勉強することは、その違いとは何なのかを探求することである。

今回、最後に指摘したいのは、このメロディーの最初の「UT, RE, MI, FA, RE, MI, UT, SOL」という節は、続く「fa, mi, fa, sol」というつなぎのフレーズのあとに5度上で出てくる「ut, re, mi, fa, re, mi, ut, sol」という節と、みなさんがここで歌ったとおり、そして文字どおり「同じ音」であるということだ。つまり、「5度上に同じ音がある」ということだ。

私たちはユニゾン(1度)やオクターヴ(8度)の音は「同じだ」と素直に考えているが、昔の人にとっては必ずしもそうではなかったし、いっぽうで5度違いの高さの音も「同じ音」でありえたということなのだ。

ユニゾン(1度)およびオクターヴ(8度)、そして5度という音の関係を、昔の人は「完全協和音程」とよんだ。ヘクサコードによるデドゥクツィオはこの完全協和音程の関係で並べられていて、その響きこそが昔の音楽の柱になっているのである。

註 Lanfranco, Giovanni Maria. Scintille di musica. Brescia 1533, Facsimile, Bologna: Forni Editore, 1970.