当代屈指のアメリカン・フィドラー、スチュアート・ダンカンが、ジャズ・ミュージシャン、ダイアナ・クラールのツアーのサポートで、30年ぶりの来日を果たした。

ブルーグラスのフィドラーとして名の通っているダンカンだが、近年はエルビス・コステロ、マーク・ノップラー、ロバート・プラントなど、ロック・ミュージシャンとの共演も多い。さらにはBBCのトランスアトランティック・セッションズに呼ばれたり、ヨーヨー・マらと現代音楽のセッションをしたりと、その活躍の範囲を大きく広げつつある。

ブルーグラス、オールドタイム、カントリー、アイリッシュ、スコティッシュ、クラシック、ジャズ……など、さまざまなジャンルを弾きこなすスキルはどのように培われてきたものか。ツアーの合間に開催されたフィドル・ワークショップの会場で、話をうかがった。

[2016年10月26日 池袋「フォルテ・オクターヴハウス」にて]

スチュアート・ダンカン Stuart Duncan

1964年4月14日、バージニア州生まれ。フィドルをメインにマンドリン、ギター、バンジョーなども弾きこなすマルチ・プレイヤー。現在はナッシュビルを拠点に、バンド活動、セッション・ワークなど、精力的に活動している。

奥和宏

東京生まれ。フリーランスのライター。父親の影響で津軽や南部の民謡を聴いて育つ。本格的に音楽に目覚めたのは、URC、ベルウッド系の日本のフォーク、アメリカン・ロック、ブリティッシュ・トラッドなどの洗礼を受けてから。ほぼ同時期に楽器に興味を持ち、バンジョー、ギター、マンドリン、フィドル、ラップ・スティール、ブズーキ、ウクレレと、手当たり次第に弾きまくって今日に至る。本業の傍ら、バンド活動も地道に続けている。著書に『アメリカン・ルーツ・ミュージック ディスクでたどるアメリカ音楽史』(アルテスパブリッシング、2013年)、『アメリカン・ルーツ・ミュージック楽器と音楽の旅』(音楽之友社、2002年)、『ベルウッドの軌跡』(インプレスR&D、2015年)『デジタル・ミュージック読本音楽との新しい付き合い方』(技術評論社、2006年)、『証言!日本のロック70’s Vol.1、2』(アルテスパブリッシング、2009年、共著・脚注担当)などがある。

“家にアイリッシュのレコードがいっぱいあったんだ”

生まれてすぐにカリフォルニアへ

——生まれはバージニア州クァンティコというところだそうですね?

「そう。バージニア生まれなんだ。父親が海兵隊の基地で工員として働くことになったために、生まれて6ヵ月で引っ越したから、実際に育ったのはカリフォルニアなんだけどね」

——じゃあ、ほとんどバージニアの記憶はないと?

「全然ないよ(笑)。サンディエゴ育ちだからね」

——バージニアと違って、カリフォルニアではブルーグラスに接する機会も少なかったのでは?

「たしかに。カリフォルニアは、ブルーグラスの歴史とは縁がなさそうだよね。私にとってのターニング・ポイントとなったのは、バイロン・バーラインがカリフォルニアに越してきたことだったんじゃないかな。1971年にディラーズがバイロン・バーラインといっしょにやっているのを見て、『わお、フィドルを弾かなくちゃ』って興奮したんだ。アール・スクラッグス・レビューのデビュー前のステージも見たよ。たしか1972年だったと思うけど。それでバッサー(・クレメンツ)が2番めに好きなフィドラーになった」

——バイロン・バーラインを知ったのは何歳くらいでしょう?

「7歳か8歳だね」

——その頃からライブを見に行ってたんですか?

「そう。私の父親がフォーク・クラブのサウンド・マンをやってたんだよ。だから遊びに行ってたんだ。金曜の夜なら次の日は学校が休みだったし。父さんが中に入れてくれて、最初のステージを見て、セカンド・ステージには寝てた(笑)」

——最初に手にした楽器はフィドル? それとも別の楽器?

「父親がロング・ネックのバンジョーを持ってたんだ。でも最初の楽器と言えるのは母さんのギターだね。そのあとでフィドルをやろうとしたときに、父さんがジョークを言ったよ。『バンジョーじゃだめなのか? うちにはバンジョーもギターもあるのに』。そう言いながらも、父さんはフィドルを買ってきて最初のレッスンをしてくれた。何年か経って、私がフィドルを弾いているのを見てからは、そんなジョークは言わなくなったけどね」

——どうやってフィドルを覚えたんですか?

「サンディエゴにオールドタイムのプレイヤーがいて、いくつかの曲を弾いて見せてくれたんだ。ボウイング(弓の使い方)の基礎や、メロディの弾き方や、アレンジを教えてもらった。(クラシックの)バイオリンの稽古にも行ったけど、そんなに長くは続かなかったね。6ヵ月後には兵舎にいたフィドラーからもっとたくさん学ぶようになった。弾いている様子をひたすら見て覚えたんだ。73年に、初めてカリフォルニア州ハンティントンのブルーグラス・フェスティバルに行った。ビル・モンローがケニー・ベイカーを連れて来ていたよ。そういう人たちをじっくり見て学んだり、レコードを漁ったりした。ロサンゼルスはすばらしいところで、見つけにくい輸入レコードなんかも探せたんだ」

最初のアルバムはアリソン・ブラウンと

——バイロン・バーラインの影響で、テキサス・フィドルのようなスタイルを目指そうとしたんですか?

「うーん……。最初の頃は、バイロン・バーラインが(テキサス・フィドルの文化圏である)オクラホマ出身だったっていうのは知らなかったんだよ。ただすばらしい音楽だと思って聴いていただけでね。バイロンは伝統的なテキサス・コンテスト・スタイルで弾いていたわけじゃなくて、何か別のもの、ブルーグラスとテキサス・フィドルを掛け合わせたようなスタイルだったんだ。フィドルを始めてからしばらくは、いろいろなフィドル・コンテストに出てみたんだけど、歓迎されるのはブルーグラスのような音楽ばかり。それでコンテストに行くのは止めた。要するに、テキサス・フィドルは愛していたんだけど、コンテストのルールに縛られるのが好きじゃなかったんだ。フィドル・コンテストでは、ホウダウンかワルツ、それから選択曲(tune of choice)の中から3曲しか選べないよね。たとえば35曲あってもね」

——コンテストに出たのはサンディエゴの周辺で?

「そうだね。ほとんどカリフォルニア。テキサス・スタイルのコンテストはアイダホ。あとはオレゴンとカリフォルニア……。みんな南西部だった」

——大学はテキサスで、しかもブルーグラスを専攻したんだそうですね?

「テキサスのサウス・プレインズ・カレッジに行ったんだ。ブルーグラス&カントリー・ミュージック・プログラムを学ぶために。結局1年しかいなかったんだけど。それからしばらくして、アラン・マンデもここで教えるようになったんだよ」

——じゃあ、アラン・マンデから教わる機会は逸したんですね。アリソン・ブラウンといっしょにレコーディングをしたのは、もっと前ですか?

「1980年(16歳頃)だね。アリソンがハーバード大学に行くことになったので、お別れの記念にアルバムを作ったんだ。アリソンと再会したのは、それから4年後だった。大学を出たアリソンが、しばらくサンフランシスコの金融機関で働くことになったんでね」

——アリソン・ブラウンとはどこで知り合ったんですか?

「サンディエゴ・ブルーグラス・クラブで。とてもすばらしいできごとだったね。元気な連中がピザ・ハウスに集まってたんだ(笑)。知り合ったのは10歳くらいの頃だよ」

——その頃にはすでに一目置かれる存在になってたんですか?

「どうだろう……。そんなにすぐれたプレイヤーはいなかったからね。その中ではなかなかいけてると思ってたよ(笑)」

——クラシックのバイオリンも習っていたんでしたね?

「ちょっとの間だけね。バイオリンの先生が母さんに言ったんだ。『バイオリニストには向いてません。いつも勝手にハーモニーをつけるので困ります』ってね(笑)(注:ダブルストップ=複音で弾きたがったという意味だろう)。高校を卒業した17歳のときに、父さんが私をバークリー音楽院に入れようとしたこともあったんだ。残念ながら行けなかったんだけどね。あそこで学ぶには楽譜を読めなくちゃいけないんだけど、ブルーグラス・プレイヤーは楽譜を読めないから。でも、それから20年後に、(バークリーの)マット・グレイザーから『うちに教えに来てくれ』って言われることになるんだ(笑)」

——楽譜が読めなかったのは、セッションマンになる前までですか?

「いまでもそうだよ。ヨーヨー・マといっしょにやってからは、うんとゆっくりだったら読めるようになったけどね。いい話があるんだけど、一度ケニー・ベイカーにも聴いてみたんだ。『楽譜読めるの?』って。返事は『いや、全然読めないよ』(笑)」

ナッシュビルでセッションマンに

——結局、バークリーには行かずに、テキサスのカレッジに入学。そして80年代の半ばには、ナッシュビル・ブルーグラス・バンド(以下NBB)で一躍名前が知られるようになりました。NBBに入ったいきさつは?

「初めて会ったのは、ダン・リノ(ドン・レノ)のベネフィット(支援)・コンサートだった。ダン・リノの具合がとても悪くなったときに、オハイオで開催されたベネフィット・コンサートに参加したんだ。そのときはラリー・スパークスといっしょだった。1984年のことだったね。そこにNBBも来ていたんだ。彼らは次の日の夜にクラブにも出演したんだけど、そこで私も演奏した。ピーター・ローワンとNBBのショーでね。それがきっかけでいっしょに演奏するようになった。そして6ヵ月後にナッシュビルに引っ越して、バンドのメンバーになったんだ。85年の春のことだよ」

——ナッシュビルに移ったのはNBBに入るためですか?

「それだけが理由ってわけじゃないね。ピーター・ローワンの関係でベラ・フレックと知り合って、ベラがナッシュビルに誘ってくれたんだ。ピーターとベラはレキシントン(・アパートメンツ)に住んでいた。私は演奏のたびに戻ってこないといけなかった。『遠すぎるからナッシュビルにおいでよ』『OK』ってことになったんだ(笑)」

——ナッシュビルに移ってすぐに、セッション・ワークも始めたんですか?

「ジェリー・ダグラスが電話をくれたんだ。1986年だったかな? 『レコーディングの予定があるんだけど、マーク・オコーナーが出かけていて留守なんだ。それでプロデューサーがフィドル・プレイヤーを探してるんだよ』って。私にとっては幸運な日になったね。やったぜ、マークは街にいない!(笑)ジェリーが家まで迎えに来てくれて、いっしょにスタジオ入りした。仕事はランディ・トラビスのレコーディングのためのデモ・テープ作りで、曲を書いたのはジム・ラッシング。リッキー・スキャッグスが歌ったカントリー・ソングをいっぱい書いた人なんだ。このジム・ラッシングのレコーディング・セッションをアラン・オブライアンとやった。彼がデモ(仮歌)シンガーでね。リッキー・スキャッグスが、あとでそのデモを聴いて、『フィドラーは誰?』ってジムにたずねたんだ。それからリッキーが私に電話をくれて、スタジオに呼ばれた。こうしてリッキー・スキャッグスから始まってカントリーのセッションをするようになった」

——かなりの数のセッションをこなしてますよね?

「うん、そうだね。たくさんの人とやったよ。よく知られている名前を挙げると、1991年以降のジョージ・ストレイトのすべてのレコード。1995年からライル・ラベットのレコード……」

ルーツはアイルランド?

生まれてすぐにカリフォルニアへ

——生まれはバージニア州クァンティコというところだそうですね?

「そう。バージニア生まれなんだ。父親が海兵隊の基地で工員として働くことになったために、生まれて6ヵ月で引っ越したから、実際に育ったのはカリフォルニアなんだけどね」

——じゃあ、ほとんどバージニアの記憶はないと?

「全然ないよ(笑)。サンディエゴ育ちだからね」

——バージニアと違って、カリフォルニアではブルーグラスに接する機会も少なかったのでは?

「たしかに。カリフォルニアは、ブルーグラスの歴史とは縁がなさそうだよね。私にとってのターニング・ポイントとなったのは、バイロン・バーラインがカリフォルニアに越してきたことだったんじゃないかな。1971年にディラーズがバイロン・バーラインといっしょにやっているのを見て、『わお、フィドルを弾かなくちゃ』って興奮したんだ。アール・スクラッグス・レビューのデビュー前のステージも見たよ。たしか1972年だったと思うけど。それでバッサー(・クレメンツ)が2番めに好きなフィドラーになった」

——バイロン・バーラインを知ったのは何歳くらいでしょう?

「7歳か8歳だね」

——その頃からライブを見に行ってたんですか?

「そう。私の父親がフォーク・クラブのサウンド・マンをやってたんだよ。だから遊びに行ってたんだ。金曜の夜なら次の日は学校が休みだったし。父さんが中に入れてくれて、最初のステージを見て、セカンド・ステージには寝てた(笑)」

——最初に手にした楽器はフィドル? それとも別の楽器?

「父親がロング・ネックのバンジョーを持ってたんだ。でも最初の楽器と言えるのは母さんのギターだね。そのあとでフィドルをやろうとしたときに、父さんがジョークを言ったよ。『バンジョーじゃだめなのか? うちにはバンジョーもギターもあるのに』。そう言いながらも、父さんはフィドルを買ってきて最初のレッスンをしてくれた。何年か経って、私がフィドルを弾いているのを見てからは、そんなジョークは言わなくなったけどね」

——どうやってフィドルを覚えたんですか?

「サンディエゴにオールドタイムのプレイヤーがいて、いくつかの曲を弾いて見せてくれたんだ。ボウイング(弓の使い方)の基礎や、メロディの弾き方や、アレンジを教えてもらった。(クラシックの)バイオリンの稽古にも行ったけど、そんなに長くは続かなかったね。6ヵ月後には兵舎にいたフィドラーからもっとたくさん学ぶようになった。弾いている様子をひたすら見て覚えたんだ。73年に、初めてカリフォルニア州ハンティントンのブルーグラス・フェスティバルに行った。ビル・モンローがケニー・ベイカーを連れて来ていたよ。そういう人たちをじっくり見て学んだり、レコードを漁ったりした。ロサンゼルスはすばらしいところで、見つけにくい輸入レコードなんかも探せたんだ」

最初のアルバムはアリソン・ブラウンと

——バイロン・バーラインの影響で、テキサス・フィドルのようなスタイルを目指そうとしたんですか?

「うーん……。最初の頃は、バイロン・バーラインが(テキサス・フィドルの文化圏である)オクラホマ出身だったっていうのは知らなかったんだよ。ただすばらしい音楽だと思って聴いていただけでね。バイロンは伝統的なテキサス・コンテスト・スタイルで弾いていたわけじゃなくて、何か別のもの、ブルーグラスとテキサス・フィドルを掛け合わせたようなスタイルだったんだ。フィドルを始めてからしばらくは、いろいろなフィドル・コンテストに出てみたんだけど、歓迎されるのはブルーグラスのような音楽ばかり。それでコンテストに行くのは止めた。要するに、テキサス・フィドルは愛していたんだけど、コンテストのルールに縛られるのが好きじゃなかったんだ。フィドル・コンテストでは、ホウダウンかワルツ、それから選択曲(tune of choice)の中から3曲しか選べないよね。たとえば35曲あってもね」

——コンテストに出たのはサンディエゴの周辺で?

「そうだね。ほとんどカリフォルニア。テキサス・スタイルのコンテストはアイダホ。あとはオレゴンとカリフォルニア……。みんな南西部だった」

——大学はテキサスで、しかもブルーグラスを専攻したんだそうですね?

「テキサスのサウス・プレインズ・カレッジに行ったんだ。ブルーグラス&カントリー・ミュージック・プログラムを学ぶために。結局1年しかいなかったんだけど。それからしばらくして、アラン・マンデもここで教えるようになったんだよ」

——じゃあ、アラン・マンデから教わる機会は逸したんですね。アリソン・ブラウンといっしょにレコーディングをしたのは、もっと前ですか?

「1980年(16歳頃)だね。アリソンがハーバード大学に行くことになったので、お別れの記念にアルバムを作ったんだ。アリソンと再会したのは、それから4年後だった。大学を出たアリソンが、しばらくサンフランシスコの金融機関で働くことになったんでね」

——アリソン・ブラウンとはどこで知り合ったんですか?

「サンディエゴ・ブルーグラス・クラブで。とてもすばらしいできごとだったね。元気な連中がピザ・ハウスに集まってたんだ(笑)。知り合ったのは10歳くらいの頃だよ」

——その頃にはすでに一目置かれる存在になってたんですか?

「どうだろう……。そんなにすぐれたプレイヤーはいなかったからね。その中ではなかなかいけてると思ってたよ(笑)」

——クラシックのバイオリンも習っていたんでしたね?

「ちょっとの間だけね。バイオリンの先生が母さんに言ったんだ。『バイオリニストには向いてません。いつも勝手にハーモニーをつけるので困ります』ってね(笑)(注:ダブルストップ=複音で弾きたがったという意味だろう)。高校を卒業した17歳のときに、父さんが私をバークリー音楽院に入れようとしたこともあったんだ。残念ながら行けなかったんだけどね。あそこで学ぶには楽譜を読めなくちゃいけないんだけど、ブルーグラス・プレイヤーは楽譜を読めないから。でも、それから20年後に、(バークリーの)マット・グレイザーから『うちに教えに来てくれ』って言われることになるんだ(笑)」

——楽譜が読めなかったのは、セッションマンになる前までですか?

「いまでもそうだよ。ヨーヨー・マといっしょにやってからは、うんとゆっくりだったら読めるようになったけどね。いい話があるんだけど、一度ケニー・ベイカーにも聴いてみたんだ。『楽譜読めるの?』って。返事は『いや、全然読めないよ』(笑)」

ナッシュビルでセッションマンに

——結局、バークリーには行かずに、テキサスのカレッジに入学。そして80年代の半ばには、ナッシュビル・ブルーグラス・バンド(以下NBB)で一躍名前が知られるようになりました。NBBに入ったいきさつは?

「初めて会ったのは、ダン・リノ(ドン・レノ)のベネフィット(支援)・コンサートだった。ダン・リノの具合がとても悪くなったときに、オハイオで開催されたベネフィット・コンサートに参加したんだ。そのときはラリー・スパークスといっしょだった。1984年のことだったね。そこにNBBも来ていたんだ。彼らは次の日の夜にクラブにも出演したんだけど、そこで私も演奏した。ピーター・ローワンとNBBのショーでね。それがきっかけでいっしょに演奏するようになった。そして6ヵ月後にナッシュビルに引っ越して、バンドのメンバーになったんだ。85年の春のことだよ」

——ナッシュビルに移ったのはNBBに入るためですか?

「それだけが理由ってわけじゃないね。ピーター・ローワンの関係でベラ・フレックと知り合って、ベラがナッシュビルに誘ってくれたんだ。ピーターとベラはレキシントン(・アパートメンツ)に住んでいた。私は演奏のたびに戻ってこないといけなかった。『遠すぎるからナッシュビルにおいでよ』『OK』ってことになったんだ(笑)」

——ナッシュビルに移ってすぐに、セッション・ワークも始めたんですか?

「ジェリー・ダグラスが電話をくれたんだ。1986年だったかな? 『レコーディングの予定があるんだけど、マーク・オコーナーが出かけていて留守なんだ。それでプロデューサーがフィドル・プレイヤーを探してるんだよ』って。私にとっては幸運な日になったね。やったぜ、マークは街にいない!(笑)ジェリーが家まで迎えに来てくれて、いっしょにスタジオ入りした。仕事はランディ・トラビスのレコーディングのためのデモ・テープ作りで、曲を書いたのはジム・ラッシング。リッキー・スキャッグスが歌ったカントリー・ソングをいっぱい書いた人なんだ。このジム・ラッシングのレコーディング・セッションをアラン・オブライアンとやった。彼がデモ(仮歌)シンガーでね。リッキー・スキャッグスが、あとでそのデモを聴いて、『フィドラーは誰?』ってジムにたずねたんだ。それからリッキーが私に電話をくれて、スタジオに呼ばれた。こうしてリッキー・スキャッグスから始まってカントリーのセッションをするようになった」

——かなりの数のセッションをこなしてますよね?

「うん、そうだね。たくさんの人とやったよ。よく知られている名前を挙げると、1991年以降のジョージ・ストレイトのすべてのレコード。1995年からライル・ラベットのレコード……」

ルーツはアイルランド?

▲『STUART DUNCAN』(Rounder 1992)

——92年にソロ・アルバムを出されてますが、ちょうどそのあたりからそういう仕事が増えた感じでしょうか?

「そのあとかな? スタジオの仕事は前からやっていたけど、カントリーのセッションが増えたのは、たしか94年頃からだと思う。このソロ・アルバムは、ブルーグラスの曲が多いね。プロデュースはベラ(・フレック)がやってくれたんだ」

——ただ、このアルバムはブルーグラス一辺倒じゃなくて、いろいろな音楽の要素が入っているように思えるんですけど?

「そうだね」

——それはベラ・フレックの考えじゃなくて、ご自身でそう決めたんですか?

「いろいろなタイプの音楽を入れたのは私の考えだよ。ベラのアイデアと言えるのは……、私のオリジナル曲のアレンジの部分だね。だからサウンドがほかのものとは異なってるんだ」

——この頃は、どのようなフィドラーを目指していたんでしょう?

「えっと……。よりよいフィドラーだね(笑)。それはいまも同じだけどね」

——ずいぶんさまざまなスタイルの音楽を演奏しているじゃないですか。ブルーグラス・フィドラーを目指しているのか、それとも、もっと幅広いフィドラーを目指しているのかが気になって。

「うん。いつでも私は、自分が好んで聴いてきたさまざまなタイプの音楽を弾きたいと考えているんだ。いつでもうまくいったわけじゃないけどね。12歳のときにジャンゴ・ラインハルトを聴いて、私の音楽観はガラリと変わった。でも、私により大きな影響を与えたのは、フィドルを管楽器のように——サックスやトランペットのように弾くプレイヤーたちだね。ステファン・グラッペリのようにバイオリンみたいな弾き方をする人たちじゃなくて。そういう人はたくさんいるけど、私は好きじゃない。私が好きなのは、スタッフ・スミスみたいに、管楽器のように、あるいは人の声のように弾くプレイヤーなんだ」

——アイリッシュやスコティッシュのフィドルはいつ頃から弾くようになったんですか?

「それには私の家系が関わっているんだ。私の両親はアイリッシュやスコティッシュのポップ・ミュージックを聴いていた。だから私も小さい頃からアイリッシュのバグパイプや、スコティッシュ・フィドル、アイリッシュ・フィドルを聴いて育った。家に輸入盤のレコードがいっぱいあったんだ」

——ルーツがアイリッシュかスコティッシュだっていうことなんですか? あるいはスコッツ・アイリッシュとか?

「自分でもはっきりとわからないんだ。でも、よく飲むほうだからアイリッシュかもしれない(笑)」

——2009年にはBBCのトランスアトランティック・セッションズにも参加しましたよね?

「うん。ジェリー・ダグラスやアリ・ベインといっしょにね」

——ジェリー・ダグラスから声がかかったんでしょうか?

「彼がバンド・リーダーだからね」

ヨーヨー・マからコステロまで

——この前後くらいから活動の幅がまた広がったというか、マーク・ノップラーやロバート・プラントのようなロック・ミュージシャンともツアーをするようになりましたね?

「うん。マーク・ノップラーは、最初の大きなツアーだった。エミルー(・ハリス)もいっしょでね。2006年だったかな。その何年か前に、ナッシュビルでマークのCDのレコーディングをしたことがあったんだ。それでツアーに参加してくれないかと連絡がきた。その次がロバート・プラントとアリソン・クラウスのツアーだった。デニス(・クラウチ)もいっしょだったよ」

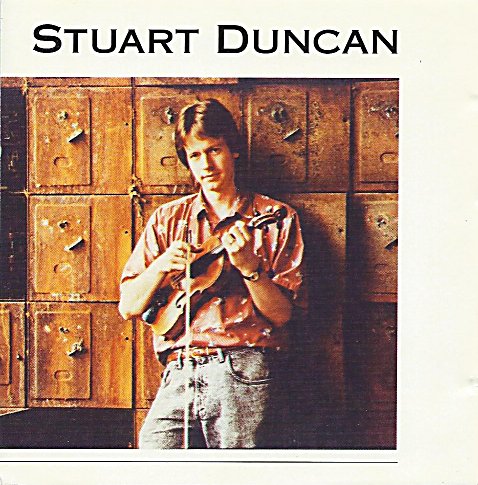

——2011年には、ヨーヨー・マらと『Goat Rodeo Sessions』を作りました。このアルバムはどういった経緯で参加することになったんですか?

「クリス(・シーリー)とエドガー(・マイヤー)が、またヨーヨー・マとアルバムを作ることを決めたんだ。彼らは以前にマーク・オコーナーといっしょに作品を作っていて、それとは少し違う新しいプロジェクトをやろうと考えた。それで、もっと違う誰か、意外な誰かを探した。それが私だったんだよ、たぶん(笑)。ヨーヨー・マにとっては、まったく想定外だったと思うよ。だって、私はトラディショナルなブルーグラス・プレイヤーで、(クラシックの演奏家には)名前が通ってなかったからね。曲を書けるとも思われてなかった。でも、我々は6ヵ月かけて全部の曲を書いたんだ。クリスとエドガーと私の3人で」

▲『STUART DUNCAN』(Rounder 1992)

——92年にソロ・アルバムを出されてますが、ちょうどそのあたりからそういう仕事が増えた感じでしょうか?

「そのあとかな? スタジオの仕事は前からやっていたけど、カントリーのセッションが増えたのは、たしか94年頃からだと思う。このソロ・アルバムは、ブルーグラスの曲が多いね。プロデュースはベラ(・フレック)がやってくれたんだ」

——ただ、このアルバムはブルーグラス一辺倒じゃなくて、いろいろな音楽の要素が入っているように思えるんですけど?

「そうだね」

——それはベラ・フレックの考えじゃなくて、ご自身でそう決めたんですか?

「いろいろなタイプの音楽を入れたのは私の考えだよ。ベラのアイデアと言えるのは……、私のオリジナル曲のアレンジの部分だね。だからサウンドがほかのものとは異なってるんだ」

——この頃は、どのようなフィドラーを目指していたんでしょう?

「えっと……。よりよいフィドラーだね(笑)。それはいまも同じだけどね」

——ずいぶんさまざまなスタイルの音楽を演奏しているじゃないですか。ブルーグラス・フィドラーを目指しているのか、それとも、もっと幅広いフィドラーを目指しているのかが気になって。

「うん。いつでも私は、自分が好んで聴いてきたさまざまなタイプの音楽を弾きたいと考えているんだ。いつでもうまくいったわけじゃないけどね。12歳のときにジャンゴ・ラインハルトを聴いて、私の音楽観はガラリと変わった。でも、私により大きな影響を与えたのは、フィドルを管楽器のように——サックスやトランペットのように弾くプレイヤーたちだね。ステファン・グラッペリのようにバイオリンみたいな弾き方をする人たちじゃなくて。そういう人はたくさんいるけど、私は好きじゃない。私が好きなのは、スタッフ・スミスみたいに、管楽器のように、あるいは人の声のように弾くプレイヤーなんだ」

——アイリッシュやスコティッシュのフィドルはいつ頃から弾くようになったんですか?

「それには私の家系が関わっているんだ。私の両親はアイリッシュやスコティッシュのポップ・ミュージックを聴いていた。だから私も小さい頃からアイリッシュのバグパイプや、スコティッシュ・フィドル、アイリッシュ・フィドルを聴いて育った。家に輸入盤のレコードがいっぱいあったんだ」

——ルーツがアイリッシュかスコティッシュだっていうことなんですか? あるいはスコッツ・アイリッシュとか?

「自分でもはっきりとわからないんだ。でも、よく飲むほうだからアイリッシュかもしれない(笑)」

——2009年にはBBCのトランスアトランティック・セッションズにも参加しましたよね?

「うん。ジェリー・ダグラスやアリ・ベインといっしょにね」

——ジェリー・ダグラスから声がかかったんでしょうか?

「彼がバンド・リーダーだからね」

ヨーヨー・マからコステロまで

——この前後くらいから活動の幅がまた広がったというか、マーク・ノップラーやロバート・プラントのようなロック・ミュージシャンともツアーをするようになりましたね?

「うん。マーク・ノップラーは、最初の大きなツアーだった。エミルー(・ハリス)もいっしょでね。2006年だったかな。その何年か前に、ナッシュビルでマークのCDのレコーディングをしたことがあったんだ。それでツアーに参加してくれないかと連絡がきた。その次がロバート・プラントとアリソン・クラウスのツアーだった。デニス(・クラウチ)もいっしょだったよ」

——2011年には、ヨーヨー・マらと『Goat Rodeo Sessions』を作りました。このアルバムはどういった経緯で参加することになったんですか?

「クリス(・シーリー)とエドガー(・マイヤー)が、またヨーヨー・マとアルバムを作ることを決めたんだ。彼らは以前にマーク・オコーナーといっしょに作品を作っていて、それとは少し違う新しいプロジェクトをやろうと考えた。それで、もっと違う誰か、意外な誰かを探した。それが私だったんだよ、たぶん(笑)。ヨーヨー・マにとっては、まったく想定外だったと思うよ。だって、私はトラディショナルなブルーグラス・プレイヤーで、(クラシックの演奏家には)名前が通ってなかったからね。曲を書けるとも思われてなかった。でも、我々は6ヵ月かけて全部の曲を書いたんだ。クリスとエドガーと私の3人で」

▲『THE GOAT RODEO SESSIONS』(SONY CLASSICAL 2011)

——作曲者のクレジットは、3人の連名になってましたね。ヨーヨー・マには楽譜で渡さないといけなかったのでは?

「エドガーが楽譜にしたんだよ。私が何かアイデアを思いついて弾くと、『あ、ちょっと待って』と言って、バーッと書いてしまう(笑)。『もう1回弾いて』『OK、よくできてる』なんてさ。私が作ったのはAパートとBパートだけなのに、エドガーが『もっと別のパートもあったほうがいい』『こういうのはどう?』と言って、すぐに3パートくらい付け足してくる。最初のパートは楽勝で弾けるのに、6ヵ月かけて、残りの3パートを覚えないといけなかった」

——スチュアートさんがとくにメインで書いた曲というのはどれですか?

「〈Wher's My Bow〉は、ほとんど私のアイデアだね。とはいえ曲全体じゃなくて、最初のパートを書いただけなんだけど(笑)」

——このアルバムのDVDの中に、ご自身の楽器を紹介しているシーンがあったんですけど、スケール(弦長)は同じでも、ボディの下の部分を大きく作ってあるようですね?

「そのバイオリンはボディがスタンダードなバイオリンよりも1/2インチだけ長くなっている。ネックのスケールは普通なんだけどね」

▲『THE GOAT RODEO SESSIONS』(SONY CLASSICAL 2011)

——作曲者のクレジットは、3人の連名になってましたね。ヨーヨー・マには楽譜で渡さないといけなかったのでは?

「エドガーが楽譜にしたんだよ。私が何かアイデアを思いついて弾くと、『あ、ちょっと待って』と言って、バーッと書いてしまう(笑)。『もう1回弾いて』『OK、よくできてる』なんてさ。私が作ったのはAパートとBパートだけなのに、エドガーが『もっと別のパートもあったほうがいい』『こういうのはどう?』と言って、すぐに3パートくらい付け足してくる。最初のパートは楽勝で弾けるのに、6ヵ月かけて、残りの3パートを覚えないといけなかった」

——スチュアートさんがとくにメインで書いた曲というのはどれですか?

「〈Wher's My Bow〉は、ほとんど私のアイデアだね。とはいえ曲全体じゃなくて、最初のパートを書いただけなんだけど(笑)」

——このアルバムのDVDの中に、ご自身の楽器を紹介しているシーンがあったんですけど、スケール(弦長)は同じでも、ボディの下の部分を大きく作ってあるようですね?

「そのバイオリンはボディがスタンダードなバイオリンよりも1/2インチだけ長くなっている。ネックのスケールは普通なんだけどね」

▲今回のツアーにスチュアート・ダンカンが使用したフィドル。ブリッジからテールピースの端までが、スタンダードなストラディバリ・タイプよりも1/2インチ長い

——そういうふうにオーダーしたんですか?

「いや、ケニー・ベイカーから古い楽器を買ったんだよ。12歳のときにね。レコーディング・セッションでマイクで録るときには、それを使っている。今回のツアーに持ってきたのは、同じサイズの別の楽器なんだ。これはドイツ製だよ。1800年代の頃のフランスやドイツでは、ロング・サイズのバイオリンを作っていたんだ。ボビー・ヒックスのフィドルもそうだよ」

——今回のツアーの話もうかがいたいんですけど、ダイアナ・クラールとは2013年にもツアーをしていますね? このオファーは、どういったいきさつで?

「2つ理由があるんじゃないかな? 2009年と10年にエルビス・コステロと演奏をして、そのあとレコーディングにも参加した。Tボーン・バーネットのプロデュースでね。Tボーンとは映画『Cold Mountain』のサウンドトラックなどでもいっしょに仕事をしていた。そのつながりがあったから、ダイアナがTボーンと『Glad Rag Doll』を作ったときに、ツアーに誘われたんだと思う」

——先ほどスタッフ・スミスの名前が出てましたけど、ジャズ・バイオリンのお手本にしたのは、この人ですか?

「お気に入りの1人ではあるけれど、いちばんのお気に入りはスベンド・アスムッセンかな」

▲今回のツアーにスチュアート・ダンカンが使用したフィドル。ブリッジからテールピースの端までが、スタンダードなストラディバリ・タイプよりも1/2インチ長い

——そういうふうにオーダーしたんですか?

「いや、ケニー・ベイカーから古い楽器を買ったんだよ。12歳のときにね。レコーディング・セッションでマイクで録るときには、それを使っている。今回のツアーに持ってきたのは、同じサイズの別の楽器なんだ。これはドイツ製だよ。1800年代の頃のフランスやドイツでは、ロング・サイズのバイオリンを作っていたんだ。ボビー・ヒックスのフィドルもそうだよ」

——今回のツアーの話もうかがいたいんですけど、ダイアナ・クラールとは2013年にもツアーをしていますね? このオファーは、どういったいきさつで?

「2つ理由があるんじゃないかな? 2009年と10年にエルビス・コステロと演奏をして、そのあとレコーディングにも参加した。Tボーン・バーネットのプロデュースでね。Tボーンとは映画『Cold Mountain』のサウンドトラックなどでもいっしょに仕事をしていた。そのつながりがあったから、ダイアナがTボーンと『Glad Rag Doll』を作ったときに、ツアーに誘われたんだと思う」

——先ほどスタッフ・スミスの名前が出てましたけど、ジャズ・バイオリンのお手本にしたのは、この人ですか?

「お気に入りの1人ではあるけれど、いちばんのお気に入りはスベンド・アスムッセンかな」

【人名注釈】

・バイロン・バーライン

オクラホマ州出身のブルーグラス・フィドラー。テキサス・フィドル・スタイルの達人だ。ウェストコーストのセッションマンとしてロック系のアルバムにも多数参加。カントリー・ガゼットのメンバーとしても活躍した。

・ザ・ディラーズ

ウェストコーストでは最も商業的に成功したブルーグラス・バンドと言っていいだろう。1962年に故郷のミズーリ州からロサンゼルスへ移住。バイロン・バーラインとは、すでに1965年のアルバム『Pickin' And Fiddlin'』(Electra)で共演している。

・アール・スクラッグス・レビュー

ブルーグラス・バンジョーの大御所、アール・スクラッグスとその息子たちを中心に結成されたブルーグラス系ロック・バンド。

・バッサー・クレメンツ

ジャズやウェスタン・スイングにも精通した異色のブルーグラス・フィドラー。ロック・バンドとの共演も多い。

・ビル・モンロー

ブルーグラスの父と呼ばれるシンガー&マンドリン奏者。自身のバンド、ブルーグラス・ボーイズを率いて、数多くのブルーグラス・ミュージシャンを巣立たせた。

・ケニー・ベイカー

ビル・モンローの片腕とも言うべきフィドル奏者。途中にブランクはあるものの、1957年から84年まで、長きにわたってビル・モンローを支えた。

・アラン・マンデ

モダンなコード感覚を持ったブルーグラス・バンジョー奏者。ウェストコーストのブルーグラス・バンド、カントリー・ガゼットの中心メンバーとして知られる。

・アリソン・ブラウン

ニューヨークを拠点に活躍するコンテンポラリーな女性バンジョー奏者。カリフォルニアで暮らしていた時期も長い。

・マット・グレイザー

ブルーグラスにも精通するジャズ・バイオリン奏者。25年以上にわたって、バークリー音楽院/音楽大学の教授を務めた。

・ヨーヨー・マ

世界的なチェロ奏者。『APPALACHIA WALTZ』(1996)、『APPALACHIAN JOURNEY』(2000)で、ルーツ系ミュージシャンのマーク・オコーナー、エドガー・マイヤーとも共演している。

・ナッシュビル・ブルーグラス・バンド

1984年に結成されたブルーグラス・バンド。ナッシュビルの凄腕ブルーグラス・ミュージシャンたちの集合体と言える。

・ダン・リノ

アール・スクラッグスと並び称されるブルーグラス・バンジョーの大御所。日本では「ドン・レノ」と呼ばれることが多い。

・ラリー・スパークス

スタンレー・ブラザーズなどで活躍した正統派のブルーグラス・シンガー。

・ピーター・ローワン

ブルーグラス、テックスメックス、ロックなど、ジャンルを股にかけて活躍する個性派シンガー。ロック・ミュージシャンとしても知られる。

・ベラ・フレック

ブルーグラス、ジャズ、クラシックなど、ジャンルを超越した当代屈指の5弦バンジョー奏者。ニューヨーク出身。ナッシュビルのセッションマンとしてもトップ・クラスの実績を誇る。

・ジェリー・ダグラス

当代一のドブロ奏者。ナッシュビルのセッションマン、プロデューサーとしてもよく知られる。

・マーク・オコーナー

アルバムごとにメイン楽器はおろか、演奏スタイルまで変えてしまうような才気あふれる弦楽器奏者。現在はスチュアート・ダンカンにナッシュビルのトップ・セッション・フィドラーの地位を譲り、バイオリンのソロ・ワークに専念しているようだ。

・ランディ・トラビス

ノース・キャロライナ州出身の人気カントリー・シンガー。

・リッキー・スキャッグス

ブルーグラス、カントリーの両シーンで人気のシンガー、マルチ弦楽器奏者。

・アラン・オブライアン

ブルーグラスのバンジョー奏者にしてシンガー。NBBのメンバーとして、スチュアート・ダンカンとともに活動を続けている。

・ジョージ・ストレイト

テネシー州出身の人気カントリー・シンガー。

・ライル・ラベット

テキサス州出身のシンガー・ソングライター。

・ジャンゴ・ラインハルト

ベルギー生まれのジャズ・ギタリスト。1930年代にホット・クラブ・オブ・フランスを率いて、ジプシー・スイングと呼ばれる音楽を確立した。

・ステファン・グラッペリ

フランスを代表するジャズ・バイオリニスト。ジャンゴ・ラインハルトの僚友としても知られる。

・スタッフ・スミス

ミンストレル・ショー出身と言われる叩き上げの黒人ジャズ・バイオリニスト。

・アリ・ベイン

スコットランドを代表するフィドラー。トランスアトランティック・セッションズの中心メンバーでもある。ボーイズ・オブ・ザ・ロック(Boys Of The Lough)で来日経験もあり。

・マーク・ノップラー

スコットランドのグラスゴー生まれのロック・ミュージシャン、ギタリスト、ソングライター。

・ロバート・プラント

言わずと知れたレッド・ツェッペリンの元ボーカリスト。アリソン・クラウスとの共演盤『RAISING SAND』(2007年)でブルーグラス系人脈との縁が深まった。

・エミルー・ハリス

女性シンガー・ソングライター。カントリー・ミュージック界を代表する人気スターの1人だ。ボブ・ディラン、シンディ・ローパー、ニール・ヤングらとも共演している。

・アリソン・クラウス

ブルーグラスにとどまらず、カントリーやポップ・シーンでも人気の女性シンガー、フィドラー。グラミーの常連でもある。

・デニス・クラウチ

ナッシュビルのセッション・ベーシスト。ダイアナ・クラールの日本ツアー・にもサポート・メンバーとして同行した。

・クリス・シーリー

カリフォルニア出身のブルーグラス・マンドリニスト、シンガー。幼い頃から将来を嘱望された早熟の凄腕プレイヤーだった。

・エドガー・マイヤー(メイヤー)

クラシックのコントラバス奏者ながら、ブルーグラス・ミュージシャンとの交流も多い。現代音楽の作曲家としても高く評価されている。

・ボビー・ヒックス

1933年、ノースキャロライナ生まれのブルーグラス・フィドラー。ビル・モンローのブルーグラス・ボーイズでも活躍した。

・ダイアナ・クラール

カナダ生まれの女性ジャズ・ピアニスト、シンガー。

・Tボーン・バーネット

ミズーリ州セントルイス生まれのレコード・プロデューサー、ミュージシャン。『O Brother, Where Art Thou?』(2000年)のレコーディングにもスチュアート・ダンカンを起用している。

・スベンド・アスムッセン

デンマーク生まれのジャズ・バイオリン奏者。デューク・エリントン、ベニー・グッドマンとの共演でも知られる。

【人名注釈】

・バイロン・バーライン

オクラホマ州出身のブルーグラス・フィドラー。テキサス・フィドル・スタイルの達人だ。ウェストコーストのセッションマンとしてロック系のアルバムにも多数参加。カントリー・ガゼットのメンバーとしても活躍した。

・ザ・ディラーズ

ウェストコーストでは最も商業的に成功したブルーグラス・バンドと言っていいだろう。1962年に故郷のミズーリ州からロサンゼルスへ移住。バイロン・バーラインとは、すでに1965年のアルバム『Pickin' And Fiddlin'』(Electra)で共演している。

・アール・スクラッグス・レビュー

ブルーグラス・バンジョーの大御所、アール・スクラッグスとその息子たちを中心に結成されたブルーグラス系ロック・バンド。

・バッサー・クレメンツ

ジャズやウェスタン・スイングにも精通した異色のブルーグラス・フィドラー。ロック・バンドとの共演も多い。

・ビル・モンロー

ブルーグラスの父と呼ばれるシンガー&マンドリン奏者。自身のバンド、ブルーグラス・ボーイズを率いて、数多くのブルーグラス・ミュージシャンを巣立たせた。

・ケニー・ベイカー

ビル・モンローの片腕とも言うべきフィドル奏者。途中にブランクはあるものの、1957年から84年まで、長きにわたってビル・モンローを支えた。

・アラン・マンデ

モダンなコード感覚を持ったブルーグラス・バンジョー奏者。ウェストコーストのブルーグラス・バンド、カントリー・ガゼットの中心メンバーとして知られる。

・アリソン・ブラウン

ニューヨークを拠点に活躍するコンテンポラリーな女性バンジョー奏者。カリフォルニアで暮らしていた時期も長い。

・マット・グレイザー

ブルーグラスにも精通するジャズ・バイオリン奏者。25年以上にわたって、バークリー音楽院/音楽大学の教授を務めた。

・ヨーヨー・マ

世界的なチェロ奏者。『APPALACHIA WALTZ』(1996)、『APPALACHIAN JOURNEY』(2000)で、ルーツ系ミュージシャンのマーク・オコーナー、エドガー・マイヤーとも共演している。

・ナッシュビル・ブルーグラス・バンド

1984年に結成されたブルーグラス・バンド。ナッシュビルの凄腕ブルーグラス・ミュージシャンたちの集合体と言える。

・ダン・リノ

アール・スクラッグスと並び称されるブルーグラス・バンジョーの大御所。日本では「ドン・レノ」と呼ばれることが多い。

・ラリー・スパークス

スタンレー・ブラザーズなどで活躍した正統派のブルーグラス・シンガー。

・ピーター・ローワン

ブルーグラス、テックスメックス、ロックなど、ジャンルを股にかけて活躍する個性派シンガー。ロック・ミュージシャンとしても知られる。

・ベラ・フレック

ブルーグラス、ジャズ、クラシックなど、ジャンルを超越した当代屈指の5弦バンジョー奏者。ニューヨーク出身。ナッシュビルのセッションマンとしてもトップ・クラスの実績を誇る。

・ジェリー・ダグラス

当代一のドブロ奏者。ナッシュビルのセッションマン、プロデューサーとしてもよく知られる。

・マーク・オコーナー

アルバムごとにメイン楽器はおろか、演奏スタイルまで変えてしまうような才気あふれる弦楽器奏者。現在はスチュアート・ダンカンにナッシュビルのトップ・セッション・フィドラーの地位を譲り、バイオリンのソロ・ワークに専念しているようだ。

・ランディ・トラビス

ノース・キャロライナ州出身の人気カントリー・シンガー。

・リッキー・スキャッグス

ブルーグラス、カントリーの両シーンで人気のシンガー、マルチ弦楽器奏者。

・アラン・オブライアン

ブルーグラスのバンジョー奏者にしてシンガー。NBBのメンバーとして、スチュアート・ダンカンとともに活動を続けている。

・ジョージ・ストレイト

テネシー州出身の人気カントリー・シンガー。

・ライル・ラベット

テキサス州出身のシンガー・ソングライター。

・ジャンゴ・ラインハルト

ベルギー生まれのジャズ・ギタリスト。1930年代にホット・クラブ・オブ・フランスを率いて、ジプシー・スイングと呼ばれる音楽を確立した。

・ステファン・グラッペリ

フランスを代表するジャズ・バイオリニスト。ジャンゴ・ラインハルトの僚友としても知られる。

・スタッフ・スミス

ミンストレル・ショー出身と言われる叩き上げの黒人ジャズ・バイオリニスト。

・アリ・ベイン

スコットランドを代表するフィドラー。トランスアトランティック・セッションズの中心メンバーでもある。ボーイズ・オブ・ザ・ロック(Boys Of The Lough)で来日経験もあり。

・マーク・ノップラー

スコットランドのグラスゴー生まれのロック・ミュージシャン、ギタリスト、ソングライター。

・ロバート・プラント

言わずと知れたレッド・ツェッペリンの元ボーカリスト。アリソン・クラウスとの共演盤『RAISING SAND』(2007年)でブルーグラス系人脈との縁が深まった。

・エミルー・ハリス

女性シンガー・ソングライター。カントリー・ミュージック界を代表する人気スターの1人だ。ボブ・ディラン、シンディ・ローパー、ニール・ヤングらとも共演している。

・アリソン・クラウス

ブルーグラスにとどまらず、カントリーやポップ・シーンでも人気の女性シンガー、フィドラー。グラミーの常連でもある。

・デニス・クラウチ

ナッシュビルのセッション・ベーシスト。ダイアナ・クラールの日本ツアー・にもサポート・メンバーとして同行した。

・クリス・シーリー

カリフォルニア出身のブルーグラス・マンドリニスト、シンガー。幼い頃から将来を嘱望された早熟の凄腕プレイヤーだった。

・エドガー・マイヤー(メイヤー)

クラシックのコントラバス奏者ながら、ブルーグラス・ミュージシャンとの交流も多い。現代音楽の作曲家としても高く評価されている。

・ボビー・ヒックス

1933年、ノースキャロライナ生まれのブルーグラス・フィドラー。ビル・モンローのブルーグラス・ボーイズでも活躍した。

・ダイアナ・クラール

カナダ生まれの女性ジャズ・ピアニスト、シンガー。

・Tボーン・バーネット

ミズーリ州セントルイス生まれのレコード・プロデューサー、ミュージシャン。『O Brother, Where Art Thou?』(2000年)のレコーディングにもスチュアート・ダンカンを起用している。

・スベンド・アスムッセン

デンマーク生まれのジャズ・バイオリン奏者。デューク・エリントン、ベニー・グッドマンとの共演でも知られる。