アイルランド/ケルト音楽を演奏する日本の若いミュージシャンたちの活躍が近年めざましいものがあります。O’jizo、O’phan、tricolor、あるいはそれらのメンバーでもある豊田耕三、内藤希花、大渕愛子、野口明生、中藤有花などなど、僕が実際にライヴで体験しただけでも、たしかな技術をもち伝統音楽を踏まえたフレッシュで魅力的な演奏で楽しませてくれるグループやミュージシャンたちが大勢いて、じつに頼もしいかぎり。そうした新しいシーンの核となるミュージシャンの一人がバウロン奏者のトシバウロンさんです。ケルト音楽の理解をさらに深めるべく、この夏カナダ東部へと旅立つトシバウロンさんに、現地から随時レポートを送ってもらうことにしました。行く先々で果たしてどんな出会いや発見が待っているのか、期待の募る新連載がスタートです![鈴木]

□この取材での写真撮影にはOLYMPUS PEN Lite E-PL6を用いています(カメラ提供:オリンパスイメージング株式会社)。

[連載記事一覧]

世界のケルト音楽を訪ねて〈アトランティック・カナダ編〉

世界のケルト音楽を訪ねて〈オーストラリア編〉

世界のケルト音楽を訪ねて〈スコットランド編〉

世界のケルト音楽を訪ねて〈ウェールズ編〉

世界のケルト音楽を訪ねて〈マン島編〉

世界のケルト音楽を訪ねてボーナストラック〈オーストラリア・バスキング事情 メルボルン編〉

トシバウロン

1978年、東京生まれ。日本では数少ないバウロン専門のプレーヤー。他の楽器と波長を合わせグルーヴを作り出すことに長けているが、首が曲がりメガネが弾け飛ぶほどダイナミックな動きには賛否両論がある。2000年冬アイルランド留学中にアイリッシュ音楽を始めパブセッションで研鑽を積む。現在東京にてJohn John Festivalを軸に多様な活動を展開中。2012年スペイン国際ケルト音楽フェスでHarmonica Creamsとして日本人初の優勝を果たす。葉加瀬太郎、鬼束ちひろのレコーディングにも参加。アイリッシュ・ミュージック専門イベント企画やCD販売レーベル「TOKYO IRISH COMPANY」を主宰している。http://www.t-bodhran.com/

第1回 カナダ東部のケルト文化圏へ出発!

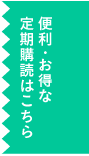

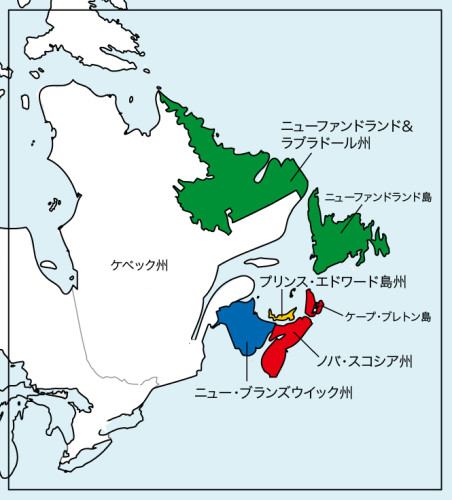

アトランティック・カナダ(Atlantic Canada)というのは、ニュー・ブランズウイック州(New Brunswick=NB)、ニューファンドランド&ラブラドール州(Newfoundland&Labrador=NL)、ノバ・スコシア州(Nova Scotia=NS)、プリンス・エドワード島州(Prince Edward Island=PEI)の4州を指します。NB州・NL州・PEI州の3つをまとめてマリタイムス(Maritimes)と呼ぶこともあります。どこまでも広がる海や氷河に囲まれ、森は深い木々に覆われ、秋にはとても綺麗な紅葉に恵まれた、風光明媚で自然が豊かな地域です。

最初の協力者は身近なところにいました。大木利郎。私の友人で、現在Memorial University of Newfoundlandというニューファンドランド島の大学で民族音楽の研究をしている学生であり、フィドルを弾くミュージシャンでもあります。2014年の3月から5月まで「日本におけるアイリッシュ・ミュージックの普及状況調査」という非常に興味深い研究のために都内に滞在していたのですが、その時にニューファンドランド島をはじめとするアトランティック・カナダ全般の音楽事情をきくことができました。

まず大木さんが住んでいるニューファンドランド島のこと。この島の存在は〈The Sweet Forget Me Not〉という伝統歌を通して知っていましたが、カナダの中でもいちばん東にある島で、面積は北海道の約1.5倍ですが、人口は約10分の1にあたる50万人ほどです。アイルランドからの移民が多いためアイリッシュ・ミュージックが最も盛んで、フレンチ・カナディアンの影響を受けた音楽もあります。またそれらの影響を受けて発展したニューファンドランド独自のダンス曲でSingleというPolkaに似たものもあるようです。

♪ニューファンドランド島の新世代バンド、The DardanellesよりAaron Collis と Emilia Bartellasのデュオ演奏。ここではSingleと言われるNewfoundlandの独自のダンス曲とReelsを繋げて演奏しています。

https://www.youtube.com/watch?v=gWbv7HO5SPQ

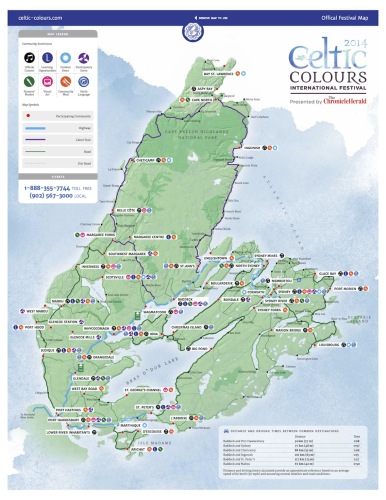

ノバ・スコシア州はNova Scotia(=ラテン語でNew Scotlandの意)というだけあり、とくにケープブレトン島はスコットランドの影響が色濃いところです。ここにはフィドルの独特の奏法が残り、スコットランドでもよく見かけるピアノで伴奏するスタイルも息づいています。アトランティック・カナダの中でも最大のケルト音楽フェス“Celtic Colors”は毎年このケープ・ブレトン島で開催されます。

♪Cape Breton出身のフィドラー、ナタリー・マクマスター(Natalie MacMaster)の演奏〈Playing the Cape Breton fiddle〉。

ケルティック・シーンのトップランナーの一人で、その活動は全世界に及びます。足を踏み鳴らしながらフィドルを弾き、時にダンスも踊ってしまう、ケープブレトンではポピュラーなスタイルです。

♪同じくCape Breton出身のフィドラー、アシュリー・マックアイザック Ashley MacIsaacの〈2008 Live Solo performance〉。

来日経験もあり、沖縄を舞台にした映画『ナヴィの恋』にも出演しました。なかなか見られない左利きのボーイングが特徴的で、タップも踏み鳴らします。

https://www.youtube.com/watch?v=yZATsdbrGDE

ちょうどNHKの連続テレビ小説のおかげでモンゴメリ作『赤毛のアン』が注目されていますが、この小説の舞台となったのがプリンスエドワード島です。この地域のなかでは日本人に最も馴染みのある場所で、日本からの観光客も多いようです。小説の中で描写されていた美しい自然はもちろん、音楽も盛んな地域です。ここではアイリッシュ、スコティッシュ、そしてフレンチ・カナディアンの影響をみてとることができます。

https://www.youtube.com/watch?v=fX_EhtJW0NU#t=14

Vishtèn - Aux Pas Perdus 2012

PEIのバンド、Vishtènの演奏。土地柄からか、多様な音楽の影響を受けているのがわかります。そしてやはりダンスも盛んなため、踊りも上手いです。

さて、こうした音楽のことは残念ながらローカルな情報に埋没してしまいがちで、たとえば日本向けの観光案内などでは一切触れられていません。音楽は観光の目玉にならないから、なのでしょうか? いえ決してそうではないと思います。一般の観光客にはなかなか立ち入ることのできない領域かもしれませんが、この種の音楽は土地で暮らす人々の伝統であり日常なのです。そのため音楽に触れることは人々の生活に触れることと同じ意味を持ちます。

私は今回8月半ばから2ヶ月半のあいだ現地に滞在し、丹念に取材を重ねて多くの人と出会ってくるつもりです。人々の今の暮らしの様子を聞き、音楽とどう向き合っているのかをリポートしていきます。音楽について学ぶことはその土地の歴史や風土、そして民族のアイデンティティーを知ることにつながります。もしかしたら彼らの音楽への接し方が、日本人が今もっている音楽の価値観を変えてくれるかもしれません。そんな期待も込めて、では行ってきます!

アトランティック・カナダ(Atlantic Canada)というのは、ニュー・ブランズウイック州(New Brunswick=NB)、ニューファンドランド&ラブラドール州(Newfoundland&Labrador=NL)、ノバ・スコシア州(Nova Scotia=NS)、プリンス・エドワード島州(Prince Edward Island=PEI)の4州を指します。NB州・NL州・PEI州の3つをまとめてマリタイムス(Maritimes)と呼ぶこともあります。どこまでも広がる海や氷河に囲まれ、森は深い木々に覆われ、秋にはとても綺麗な紅葉に恵まれた、風光明媚で自然が豊かな地域です。

最初の協力者は身近なところにいました。大木利郎。私の友人で、現在Memorial University of Newfoundlandというニューファンドランド島の大学で民族音楽の研究をしている学生であり、フィドルを弾くミュージシャンでもあります。2014年の3月から5月まで「日本におけるアイリッシュ・ミュージックの普及状況調査」という非常に興味深い研究のために都内に滞在していたのですが、その時にニューファンドランド島をはじめとするアトランティック・カナダ全般の音楽事情をきくことができました。

まず大木さんが住んでいるニューファンドランド島のこと。この島の存在は〈The Sweet Forget Me Not〉という伝統歌を通して知っていましたが、カナダの中でもいちばん東にある島で、面積は北海道の約1.5倍ですが、人口は約10分の1にあたる50万人ほどです。アイルランドからの移民が多いためアイリッシュ・ミュージックが最も盛んで、フレンチ・カナディアンの影響を受けた音楽もあります。またそれらの影響を受けて発展したニューファンドランド独自のダンス曲でSingleというPolkaに似たものもあるようです。

♪ニューファンドランド島の新世代バンド、The DardanellesよりAaron Collis と Emilia Bartellasのデュオ演奏。ここではSingleと言われるNewfoundlandの独自のダンス曲とReelsを繋げて演奏しています。

https://www.youtube.com/watch?v=gWbv7HO5SPQ

ノバ・スコシア州はNova Scotia(=ラテン語でNew Scotlandの意)というだけあり、とくにケープブレトン島はスコットランドの影響が色濃いところです。ここにはフィドルの独特の奏法が残り、スコットランドでもよく見かけるピアノで伴奏するスタイルも息づいています。アトランティック・カナダの中でも最大のケルト音楽フェス“Celtic Colors”は毎年このケープ・ブレトン島で開催されます。

♪Cape Breton出身のフィドラー、ナタリー・マクマスター(Natalie MacMaster)の演奏〈Playing the Cape Breton fiddle〉。

ケルティック・シーンのトップランナーの一人で、その活動は全世界に及びます。足を踏み鳴らしながらフィドルを弾き、時にダンスも踊ってしまう、ケープブレトンではポピュラーなスタイルです。

♪同じくCape Breton出身のフィドラー、アシュリー・マックアイザック Ashley MacIsaacの〈2008 Live Solo performance〉。

来日経験もあり、沖縄を舞台にした映画『ナヴィの恋』にも出演しました。なかなか見られない左利きのボーイングが特徴的で、タップも踏み鳴らします。

https://www.youtube.com/watch?v=yZATsdbrGDE

ちょうどNHKの連続テレビ小説のおかげでモンゴメリ作『赤毛のアン』が注目されていますが、この小説の舞台となったのがプリンスエドワード島です。この地域のなかでは日本人に最も馴染みのある場所で、日本からの観光客も多いようです。小説の中で描写されていた美しい自然はもちろん、音楽も盛んな地域です。ここではアイリッシュ、スコティッシュ、そしてフレンチ・カナディアンの影響をみてとることができます。

https://www.youtube.com/watch?v=fX_EhtJW0NU#t=14

Vishtèn - Aux Pas Perdus 2012

PEIのバンド、Vishtènの演奏。土地柄からか、多様な音楽の影響を受けているのがわかります。そしてやはりダンスも盛んなため、踊りも上手いです。

さて、こうした音楽のことは残念ながらローカルな情報に埋没してしまいがちで、たとえば日本向けの観光案内などでは一切触れられていません。音楽は観光の目玉にならないから、なのでしょうか? いえ決してそうではないと思います。一般の観光客にはなかなか立ち入ることのできない領域かもしれませんが、この種の音楽は土地で暮らす人々の伝統であり日常なのです。そのため音楽に触れることは人々の生活に触れることと同じ意味を持ちます。

私は今回8月半ばから2ヶ月半のあいだ現地に滞在し、丹念に取材を重ねて多くの人と出会ってくるつもりです。人々の今の暮らしの様子を聞き、音楽とどう向き合っているのかをリポートしていきます。音楽について学ぶことはその土地の歴史や風土、そして民族のアイデンティティーを知ることにつながります。もしかしたら彼らの音楽への接し方が、日本人が今もっている音楽の価値観を変えてくれるかもしれません。そんな期待も込めて、では行ってきます! 第2回 葛藤するニューファンドランドの伝統音楽(1)

日本を8月14日に発ち、トロントで乗り換えてニューファンドランドの州都セントジョンズについたのは日付が変わった15日の深夜0時半。乗り換えも含めると18時間の長距離飛行でした。日本との時差は12時間半で昼夜がほぼ逆転しています。8月でも肌寒く、日中でも気温が20度を下回る日もあります。ほぼ毎日曇っていて雨続き。アイルランドを思い出します。ちょっとうんざりすることもありますが、その分晴れ渡った日は気分がとても爽快です。坂の町でもあり、傾斜がびっくりするくらい急なところを息急き切って上り下りしながらダウンタウンのパブへ向かいます。扉をあけると音楽が聴こえてきます。そう、ここはカナダでも有数の音楽が盛んな町なのです。

ニューファンドランド島。カナダの中でも最も東に位置する、大西洋に面した島です。面積は北海道の1.5倍にも及びますが、人口は10分の1以下の50万人ほどです。島の中心都市はセントジョンズ St.John's で、島全体の5分の2にあたる20万人が暮らしています。主要な産業は90年代までは主に漁業でしたが、乱獲のためタラが激減。漁獲量が制限された結果、漁業はしだいに衰退し、現在は海底油田発掘によるオイル・マネーが景気を左右するようになりました。好景気に湧く一方で物価は高騰し、貧富の差も広がりつつあるようです。外食の単価は10ドルを下らず、パブでフィッシュ&チップスを頼むと15ドル~20ドルくらいはします(1カナダ・ドル=約100円)。数10年前まで国外はおろか国内の観光客が来るのも珍しかったようですが、現在は大学への留学生も増え、セントジョンズは徐々に多国籍化しつつあるようです。

[caption id="attachment_2230" align="c" width="500"]

日本を8月14日に発ち、トロントで乗り換えてニューファンドランドの州都セントジョンズについたのは日付が変わった15日の深夜0時半。乗り換えも含めると18時間の長距離飛行でした。日本との時差は12時間半で昼夜がほぼ逆転しています。8月でも肌寒く、日中でも気温が20度を下回る日もあります。ほぼ毎日曇っていて雨続き。アイルランドを思い出します。ちょっとうんざりすることもありますが、その分晴れ渡った日は気分がとても爽快です。坂の町でもあり、傾斜がびっくりするくらい急なところを息急き切って上り下りしながらダウンタウンのパブへ向かいます。扉をあけると音楽が聴こえてきます。そう、ここはカナダでも有数の音楽が盛んな町なのです。

ニューファンドランド島。カナダの中でも最も東に位置する、大西洋に面した島です。面積は北海道の1.5倍にも及びますが、人口は10分の1以下の50万人ほどです。島の中心都市はセントジョンズ St.John's で、島全体の5分の2にあたる20万人が暮らしています。主要な産業は90年代までは主に漁業でしたが、乱獲のためタラが激減。漁獲量が制限された結果、漁業はしだいに衰退し、現在は海底油田発掘によるオイル・マネーが景気を左右するようになりました。好景気に湧く一方で物価は高騰し、貧富の差も広がりつつあるようです。外食の単価は10ドルを下らず、パブでフィッシュ&チップスを頼むと15ドル~20ドルくらいはします(1カナダ・ドル=約100円)。数10年前まで国外はおろか国内の観光客が来るのも珍しかったようですが、現在は大学への留学生も増え、セントジョンズは徐々に多国籍化しつつあるようです。

[caption id="attachment_2230" align="c" width="500"] St johns[/caption]

[caption id="attachment_2231" align="alignnone" width="500"]

St johns[/caption]

[caption id="attachment_2231" align="alignnone" width="500"] セントジョンズのカラフルな町並み

セントジョンズのカラフルな町並みThe WORLD GEOGRAPHYでは世界で4番目にカラフルな町として紹介されています。[/caption] [caption id="attachment_2232" align="alignnone" width="500"]

signal hill

signal hill世界で最初に海を越えて無線の受信に成功した場所で、島一番の観光名所です。

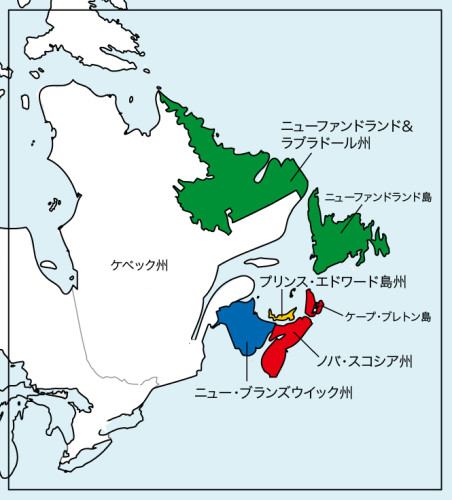

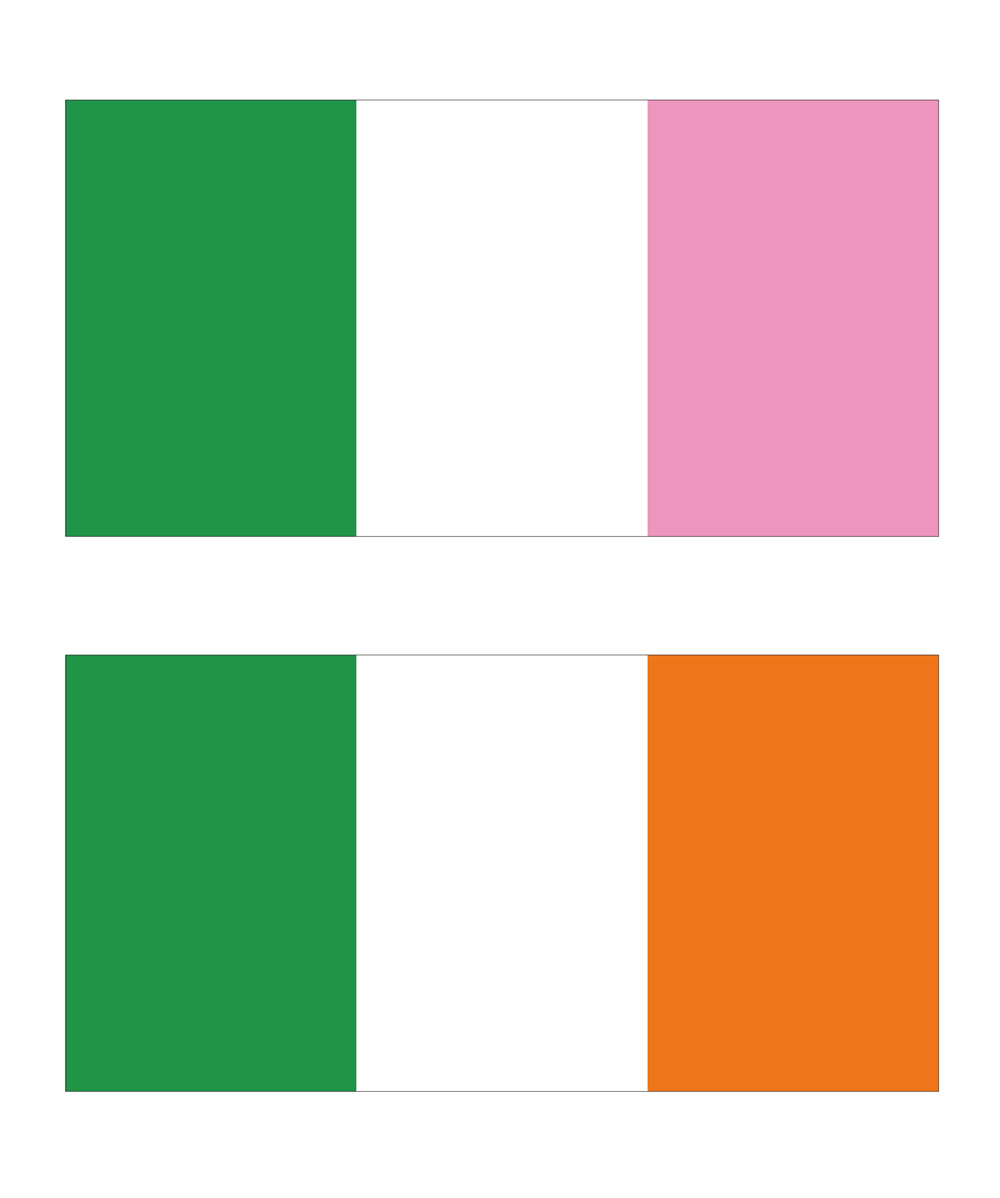

http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_Hill,_St._John's[/caption] 私は2014年8月15日からほぼ半月間セントジョンズに滞在し、地元のミュージシャン達と交流して話を聞く機会に恵まれました。そこから見えてきたのは、あくまでセントジョンズ視点ではありますが、ニューファンドランド音楽が抱える複雑な事情でした。 ニューファンドランド伝統音楽のあらまし 1497年ジョン・キャボー John Cabot に発見されて以来、この島にはアイルランド人やイングランド人が移住してきました。また西の地域にはアケイディアン Acadianとよばれるフランス系カナダ人が入植しており、人種的にはやや混交しています。1949年に、それまでイギリスの自治領だったのが、ラブラドールと共にカナダの州へ編入されました。歴史的、経済的、文化的、政治的にカナダとはかなり異なる背景があったため、編入の賛否を問う住民投票は賛成50.50%、反対49.50%とかなりの僅差となり、その影響からかいまだニューファンドランドは独立意識が高いようです。 島には非公式ながら19世紀から続く独特の三色旗があり、アイルランドの国旗と酷似しています。アイルランドの国旗では、緑はカトリック、オレンジはプロテスタント、白は平和を意味していますが、ニューファンドランドでは緑はアイリッシュ(=カトリック)、ピンクはイングリッシュ(=イングランドの象徴である薔薇から。暗にプロテスタントも意味している)で、白は平和です。 [caption id="attachment_2252" align="alignnone" width="500"]

ニューファンドランドの三色旗(上)とアイルランドの国旗(下)[/caption]

現在ニューファンドランドの伝統音楽とされているのは、主に17世紀以降に入植したイングリッシュとアイリッシュがもたらしたダンス音楽および歌です。それ以前に住んでいた先住民の影響はありません。アイルランドのゲール語の伝承も途絶えてしまい、20世紀以降は英語の歌が伝統歌として歌い継がれています。また島の西海岸にはアケイディアンやケープブレトンの影響も色濃く残っています。

さて現地で盛んな音楽の傾向ですが、州都のセントジョンズでは人口の割合に比べて多国籍な音楽に出会うことができます。ロック、ポップ、ジャズ、これらは主に北米でも有数のPUBが密集するエリア、ジョージ・ストリート George Street でライブを聴くことができます。週末ともなればかなりの人がくりだします。そんな喧噪の中でいくつかのパブではトラディショナルな音楽の場、いわゆるセッションを目にすることができます。ここでは2014年の現在、主にアイリッシュ・ミュージックが演奏されています。

ニューファンドランドには古くから伝わる伝統音楽がありました。それはあくまでダンスの伴奏であり、音楽だけで演奏されるものではありませんでした。音楽=踊るものであり、歌=聴くものだったのです。セントジョンズの伝統音楽家クリスティーナ・スミス Christina Smith は、ここ30年の間に人々は音楽を聴くようになった、と言っています。

ニューファンドランドの音楽は踊ることが前提であるために、ビートとテンポが重要視されてきました。“Close to the floor(=床に近づけ!)”。これは「強いビートが人を踊らせる」という意味であり、この地の音楽の核を言い表しています。

ちなみに、同じくダンスの伴奏音楽であったアイリッシュ音楽との違いについて、Christinaはビートやリズムが違うと考えています。アイリッシュはより“Lilt(=スイング)”していて、ニューファンドランドのリズムはもっと“Straight(=ストレート)”であり、ビートはより均一で踊りに向いている、と。それは例えばニューファンドランド固有のダンス曲=singlesやdoubles、そしてtriplesと、アイルランドの曲=ポルカ polkasやスライド slides、そしてリール reelsと比べてみるとよく分かります(これはのちほどご説明します)。

さて、カナダに編入後から90年代に至る時期まで、この伝統音楽は田舎者がやるものと考えられ疎んじられてきました。カナダの他州の人々がニューファンドランドのアクセントや生活スタイルを嘲るのと同様に音楽も蔑まれ、ニューファンドランダーも自身の文化を避ける傾向が生まれました。こうして人々は伝統から遠ざかり、アメリカのカントリー・ミュージックなど外部の音楽に惹かれていきます。そんな中アイルランドの曲がラジオやCDやテレビ、そしてミュージシャンの行き来により盛んに演奏されるようになっていきます。

60年代にはアイリッシュ・アメリカンの音楽がラジオで頻繁に流れ、70年代にはフォーク・リバイバルが盛り上がるなかで復興したアイリッシュ・トラッドの音源が現地から直接届くようになります。90年代に入るとロバート・マーフィー Robert Murphy やシェイマス・クレイ Seamus Creagh らのミュージシャンがセントジョンズで初めてのアイリッシュ・セッションを行います。こうして州都の伝統音楽のアイリッシュ化は急速に進み、一方で本来の伝統音楽は依然顧みられないという状況が長く続きました。

市内のダウンタウンにあるパブやカフェでは、現在も週に4日ほどいわゆるアイリッシュ・セッションが開かれていて、多くは比較的ポピュラーなアイリッシュの曲が演奏されています。ニューファンドランド独自の曲も演奏されますが、これらはセントジョンズよりも主に地方の町で演奏されることが多いようです。

セントジョンズでの伝統音楽が抱える課題

セントジョンズのミュージシャンで、音楽家の家系でもある若きフルート・プレーヤー、ダニー・ミルズ Danny Mills。彼は日曜日の昼にパブ O’Reilly'sのセッションでホストを努めて2年になります。その中で悩みの一つは、ニューファンドランドらしさをセッションの場では伝えきれないことにあるようです。例えば、古くから伝わる伝統曲を演奏しても皆が知らないので、結局よく知られているアイリッシュの曲をやることが比較的多くなってしまうという現象が示しています。

[caption id="attachment_2233" align="alignnone" width="500"]

ニューファンドランドの三色旗(上)とアイルランドの国旗(下)[/caption]

現在ニューファンドランドの伝統音楽とされているのは、主に17世紀以降に入植したイングリッシュとアイリッシュがもたらしたダンス音楽および歌です。それ以前に住んでいた先住民の影響はありません。アイルランドのゲール語の伝承も途絶えてしまい、20世紀以降は英語の歌が伝統歌として歌い継がれています。また島の西海岸にはアケイディアンやケープブレトンの影響も色濃く残っています。

さて現地で盛んな音楽の傾向ですが、州都のセントジョンズでは人口の割合に比べて多国籍な音楽に出会うことができます。ロック、ポップ、ジャズ、これらは主に北米でも有数のPUBが密集するエリア、ジョージ・ストリート George Street でライブを聴くことができます。週末ともなればかなりの人がくりだします。そんな喧噪の中でいくつかのパブではトラディショナルな音楽の場、いわゆるセッションを目にすることができます。ここでは2014年の現在、主にアイリッシュ・ミュージックが演奏されています。

ニューファンドランドには古くから伝わる伝統音楽がありました。それはあくまでダンスの伴奏であり、音楽だけで演奏されるものではありませんでした。音楽=踊るものであり、歌=聴くものだったのです。セントジョンズの伝統音楽家クリスティーナ・スミス Christina Smith は、ここ30年の間に人々は音楽を聴くようになった、と言っています。

ニューファンドランドの音楽は踊ることが前提であるために、ビートとテンポが重要視されてきました。“Close to the floor(=床に近づけ!)”。これは「強いビートが人を踊らせる」という意味であり、この地の音楽の核を言い表しています。

ちなみに、同じくダンスの伴奏音楽であったアイリッシュ音楽との違いについて、Christinaはビートやリズムが違うと考えています。アイリッシュはより“Lilt(=スイング)”していて、ニューファンドランドのリズムはもっと“Straight(=ストレート)”であり、ビートはより均一で踊りに向いている、と。それは例えばニューファンドランド固有のダンス曲=singlesやdoubles、そしてtriplesと、アイルランドの曲=ポルカ polkasやスライド slides、そしてリール reelsと比べてみるとよく分かります(これはのちほどご説明します)。

さて、カナダに編入後から90年代に至る時期まで、この伝統音楽は田舎者がやるものと考えられ疎んじられてきました。カナダの他州の人々がニューファンドランドのアクセントや生活スタイルを嘲るのと同様に音楽も蔑まれ、ニューファンドランダーも自身の文化を避ける傾向が生まれました。こうして人々は伝統から遠ざかり、アメリカのカントリー・ミュージックなど外部の音楽に惹かれていきます。そんな中アイルランドの曲がラジオやCDやテレビ、そしてミュージシャンの行き来により盛んに演奏されるようになっていきます。

60年代にはアイリッシュ・アメリカンの音楽がラジオで頻繁に流れ、70年代にはフォーク・リバイバルが盛り上がるなかで復興したアイリッシュ・トラッドの音源が現地から直接届くようになります。90年代に入るとロバート・マーフィー Robert Murphy やシェイマス・クレイ Seamus Creagh らのミュージシャンがセントジョンズで初めてのアイリッシュ・セッションを行います。こうして州都の伝統音楽のアイリッシュ化は急速に進み、一方で本来の伝統音楽は依然顧みられないという状況が長く続きました。

市内のダウンタウンにあるパブやカフェでは、現在も週に4日ほどいわゆるアイリッシュ・セッションが開かれていて、多くは比較的ポピュラーなアイリッシュの曲が演奏されています。ニューファンドランド独自の曲も演奏されますが、これらはセントジョンズよりも主に地方の町で演奏されることが多いようです。

セントジョンズでの伝統音楽が抱える課題

セントジョンズのミュージシャンで、音楽家の家系でもある若きフルート・プレーヤー、ダニー・ミルズ Danny Mills。彼は日曜日の昼にパブ O’Reilly'sのセッションでホストを努めて2年になります。その中で悩みの一つは、ニューファンドランドらしさをセッションの場では伝えきれないことにあるようです。例えば、古くから伝わる伝統曲を演奏しても皆が知らないので、結局よく知られているアイリッシュの曲をやることが比較的多くなってしまうという現象が示しています。

[caption id="attachment_2233" align="alignnone" width="500"] O'Reilly’s でのセッション風景[/caption]

セントジョンズで活動するパイパーで、地域の音楽フェスのオーガナイザーも努め、エンジニアもこなすロブ・ブラウン Rob Brown と妻のミシェル・ブラウン Michelle Brown は生粋のニュファンドランダーですが、生まれ育った環境では一切伝統曲が演奏されておらず、触れる機会もなく、大学に入ってからアイリッシュに出会い音楽を始めたと語っていました。そのため彼はニューファンドランドの伝統音楽から影響はほとんど受けず、主にアイルランド音楽を演奏して20年以上になるといいます。こうしたミュージシャンは意外と少なくはなさそうです。

州都でありながら伝統音楽が根付いていない状況は、一つにはセントジョンズ自体が巨大であるために地方の町から独立しているという点。加えて、カナダ編入以降の自国文化への蔑視とその反動による外部文化への憧憬により伝統から離れていったという経緯、そして都市の中でのダンス文化がそもそも少なく、音楽伴奏を覚える機会が少なかったこと、などがあげられます。(第3回に続く)

O'Reilly’s でのセッション風景[/caption]

セントジョンズで活動するパイパーで、地域の音楽フェスのオーガナイザーも努め、エンジニアもこなすロブ・ブラウン Rob Brown と妻のミシェル・ブラウン Michelle Brown は生粋のニュファンドランダーですが、生まれ育った環境では一切伝統曲が演奏されておらず、触れる機会もなく、大学に入ってからアイリッシュに出会い音楽を始めたと語っていました。そのため彼はニューファンドランドの伝統音楽から影響はほとんど受けず、主にアイルランド音楽を演奏して20年以上になるといいます。こうしたミュージシャンは意外と少なくはなさそうです。

州都でありながら伝統音楽が根付いていない状況は、一つにはセントジョンズ自体が巨大であるために地方の町から独立しているという点。加えて、カナダ編入以降の自国文化への蔑視とその反動による外部文化への憧憬により伝統から離れていったという経緯、そして都市の中でのダンス文化がそもそも少なく、音楽伴奏を覚える機会が少なかったこと、などがあげられます。(第3回に続く) 第3回 葛藤するニューファンドランドの伝統音楽(2)

第4回 躍進するケープ・ブレトンの伝統音楽(1)

シドニーポートに鎮座する巨大なフィドル像[/caption]

ニューファンドランド島アルゼンシャ Algentiaからフェリーで16時間。ノースシドニー North Sydneyに着き、そこから車で30分ほど走ると、ケープ・ブレトン Cape Breton島の主要都市シドニー Sydneyにたどり着きます。港には2005年に建立された高さ17m、重さ8トンの巨大なフィドルのオブジェがあります。この地に根付いた伝統音楽を象徴するその佇まい。オブジェの下にはこんな言葉が添えてあります。

ひとつだけ確かなこと、

身はどこへ赴こうとも、わが魂のあるところはケープ・ブレトン。

これからずっと、いつまでも。

どこであれ、フィドラーが松脂を弓に塗れば、

まずは故郷を想い、終わりにもまた想う。

One thing I know, wherever I go,

My heart's in Cape Breton: it will always be so.

Wherever the fiddler rosins the bow,

My first and last thoughts are for home.

──“Headin' for Halifax” by Alastair D. Macdonald

ノヴァ・スコシア Nova Scotia 州ケープ・ブレトン島。彼の地に伝わる伝統音楽は、今や世界に誇るものとなりつつあります。毎年紅葉の時期に行われる音楽祭「ケルティック・カラーズ Celtic Colours」には1万4千人もの人々が訪れ、ナタリー・マックマスター Natalie MacMaster やアシュレイ・マックアイザック Ashley MacIsaac といった代表的なミュージシャンは、カナダ全土はおろかアメリカやヨーロッパまで名を馳せる存在です。アトランティック・カナダの中でも最も音楽的な場所として人々に知られ、シーンを牽引する勢いがあります。

それではこれからケープ・ブレトンの音楽に迫っていきたいと思います。

ケープ・ブレトン音楽の基本

音楽をみていく前に、まず基本的な情報を押さえておきましょう。

ケープ・ブレトンはカナダのノヴァ・スコシア州に属する大西洋に面した島で、面積は東京都の約5倍もありますが、人口は約15万人で東京の武蔵野市や青梅市と同じくらいです。本土とは長さ27kmのカンソー海峡で隔てられています。海峡の幅はわずか1~3kmしかないものの、1955年に海上道路であるカンソー・コーズウェイ Canso Causeway が建設されるまでは本土と切り離されていました。そのためケープ・ブレトン島には古くから伝わる文化が本土の影響を受けずに保存され色濃く残ることとなりました。

古くから伝わる文化、それは主に200年前から伝わるスコットランド由来の文化です。元々ケープ・ブレトンには先住民族ミックマック Mi'kmaq 族やフランス系移民アケイディアン Acadian らが住んでいましたが、19世紀前半にスコットランドのハイランド地方から農地改革のため追放された人々が大量に流入した結果、現在は彼の地の文化が島の伝統として引き継がれています。こうして地理的に隔絶され古き伝統を強く残した結果、ケープ・ブレトンはカナダ東部沿海州マリタイムス Maritimes の中でも独特の文化を築き、独自のアイデンティティーを形成するに至ります。

こうした文化的遺産の一つとして、ケープ・ブレトンはスコットランド由来の音楽伝統を継承してきました。主役となるのはフィドルです。ケープ・ブレトン島はフィドラーが圧倒的に多いのが特徴です。例えば、シドニー滞在中にとあるセッションに参加しましたが、そこに集まっていた10人の奏者は全員フィドラーでした。あとはピアノ伴奏者が3人ほど、アコーディオン奏者はアイルランドから留学していた女性だけと、分かりやすいくらいにフィドルに偏っていました。

次にオルガンから発展して現在ポピュラーになったピアノ。ピアノはフィドルの伴奏楽器として今やこの地に欠かせない楽器です。この二つの組み合わせが主となります。

近年はギター伴奏も増えてきました。またハイランドパイプやスモールパイプも独自の伝統をもっています。しかし、アイルランドの音楽がホイッスル、フルート、イリアンパイプ、ハープ、アコーディオン、コンサーティーナ、ブズーキ、バンジョー、バウロンなど多彩な楽器群で構成されているのに比べると、ケープ・ブレトンで使われる楽器はかなり偏っています。

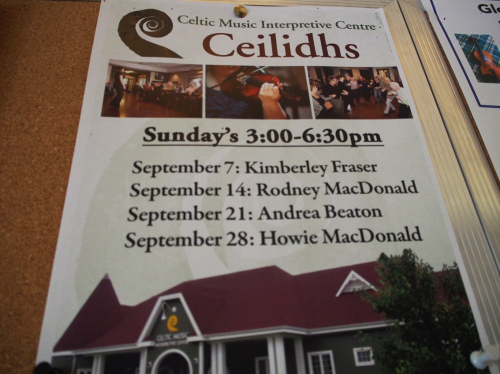

音楽はスクエアダンス Square dance と呼ばれるダンスの伴奏として発展してきました。元々は家の中で行われ、それらはケイリー Ceilidhs とかキッチン・パーティーと呼ばれます。現在では家の中で開催される伝統は失われつつありますが、島の西海岸に位置するインバネス郡 Inverness County の南西部などダンスの伝統が盛んな地域では、ダンス・パーティーが町の集会場や音楽ホールなどで頻繁に開かれています。

[caption id="attachment_2342" align="alignnone" width="500"]

シドニーポートに鎮座する巨大なフィドル像[/caption]

ニューファンドランド島アルゼンシャ Algentiaからフェリーで16時間。ノースシドニー North Sydneyに着き、そこから車で30分ほど走ると、ケープ・ブレトン Cape Breton島の主要都市シドニー Sydneyにたどり着きます。港には2005年に建立された高さ17m、重さ8トンの巨大なフィドルのオブジェがあります。この地に根付いた伝統音楽を象徴するその佇まい。オブジェの下にはこんな言葉が添えてあります。

ひとつだけ確かなこと、

身はどこへ赴こうとも、わが魂のあるところはケープ・ブレトン。

これからずっと、いつまでも。

どこであれ、フィドラーが松脂を弓に塗れば、

まずは故郷を想い、終わりにもまた想う。

One thing I know, wherever I go,

My heart's in Cape Breton: it will always be so.

Wherever the fiddler rosins the bow,

My first and last thoughts are for home.

──“Headin' for Halifax” by Alastair D. Macdonald

ノヴァ・スコシア Nova Scotia 州ケープ・ブレトン島。彼の地に伝わる伝統音楽は、今や世界に誇るものとなりつつあります。毎年紅葉の時期に行われる音楽祭「ケルティック・カラーズ Celtic Colours」には1万4千人もの人々が訪れ、ナタリー・マックマスター Natalie MacMaster やアシュレイ・マックアイザック Ashley MacIsaac といった代表的なミュージシャンは、カナダ全土はおろかアメリカやヨーロッパまで名を馳せる存在です。アトランティック・カナダの中でも最も音楽的な場所として人々に知られ、シーンを牽引する勢いがあります。

それではこれからケープ・ブレトンの音楽に迫っていきたいと思います。

ケープ・ブレトン音楽の基本

音楽をみていく前に、まず基本的な情報を押さえておきましょう。

ケープ・ブレトンはカナダのノヴァ・スコシア州に属する大西洋に面した島で、面積は東京都の約5倍もありますが、人口は約15万人で東京の武蔵野市や青梅市と同じくらいです。本土とは長さ27kmのカンソー海峡で隔てられています。海峡の幅はわずか1~3kmしかないものの、1955年に海上道路であるカンソー・コーズウェイ Canso Causeway が建設されるまでは本土と切り離されていました。そのためケープ・ブレトン島には古くから伝わる文化が本土の影響を受けずに保存され色濃く残ることとなりました。

古くから伝わる文化、それは主に200年前から伝わるスコットランド由来の文化です。元々ケープ・ブレトンには先住民族ミックマック Mi'kmaq 族やフランス系移民アケイディアン Acadian らが住んでいましたが、19世紀前半にスコットランドのハイランド地方から農地改革のため追放された人々が大量に流入した結果、現在は彼の地の文化が島の伝統として引き継がれています。こうして地理的に隔絶され古き伝統を強く残した結果、ケープ・ブレトンはカナダ東部沿海州マリタイムス Maritimes の中でも独特の文化を築き、独自のアイデンティティーを形成するに至ります。

こうした文化的遺産の一つとして、ケープ・ブレトンはスコットランド由来の音楽伝統を継承してきました。主役となるのはフィドルです。ケープ・ブレトン島はフィドラーが圧倒的に多いのが特徴です。例えば、シドニー滞在中にとあるセッションに参加しましたが、そこに集まっていた10人の奏者は全員フィドラーでした。あとはピアノ伴奏者が3人ほど、アコーディオン奏者はアイルランドから留学していた女性だけと、分かりやすいくらいにフィドルに偏っていました。

次にオルガンから発展して現在ポピュラーになったピアノ。ピアノはフィドルの伴奏楽器として今やこの地に欠かせない楽器です。この二つの組み合わせが主となります。

近年はギター伴奏も増えてきました。またハイランドパイプやスモールパイプも独自の伝統をもっています。しかし、アイルランドの音楽がホイッスル、フルート、イリアンパイプ、ハープ、アコーディオン、コンサーティーナ、ブズーキ、バンジョー、バウロンなど多彩な楽器群で構成されているのに比べると、ケープ・ブレトンで使われる楽器はかなり偏っています。

音楽はスクエアダンス Square dance と呼ばれるダンスの伴奏として発展してきました。元々は家の中で行われ、それらはケイリー Ceilidhs とかキッチン・パーティーと呼ばれます。現在では家の中で開催される伝統は失われつつありますが、島の西海岸に位置するインバネス郡 Inverness County の南西部などダンスの伝統が盛んな地域では、ダンス・パーティーが町の集会場や音楽ホールなどで頻繁に開かれています。

[caption id="attachment_2342" align="alignnone" width="500"] ケイリーと呼ばれる、ダンス・パーティー&コンサート。奏者として明記されているのは通常すべてフィドラー。伴奏者のピアニストは記載されていない。[/caption]

[caption id="attachment_2343" align="alignnone" width="500"]

ケイリーと呼ばれる、ダンス・パーティー&コンサート。奏者として明記されているのは通常すべてフィドラー。伴奏者のピアニストは記載されていない。[/caption]

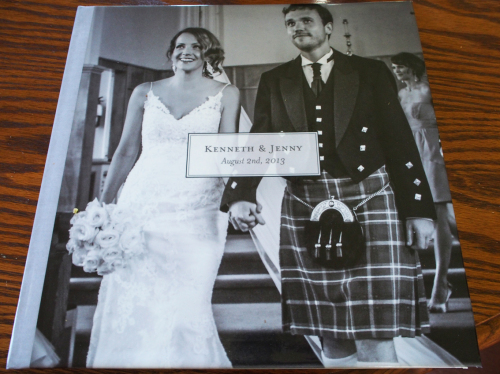

[caption id="attachment_2343" align="alignnone" width="500"] 結婚式の写真。晴れの場で男性がキルトを着るのは一般的な習慣。[/caption]

[caption id="attachment_2344" align="alignnone" width="500"]

結婚式の写真。晴れの場で男性がキルトを着るのは一般的な習慣。[/caption]

[caption id="attachment_2344" align="alignnone" width="500"] スクエアダンスの光景。夜10時から深夜1時まで及ぶ。酒の販売がないところでは子供たちも遅くまでダンスに興じる。[/caption]

ケープ・ブレトン音楽の形

さてアイリッシュに馴染みのある方でも、ケープ・ブレトンの音楽の形は少し違っていて、それが面白く感じられるかもしれません。共通のダンス曲、ジグやリールはリズムは変わりませんが、多くは違う曲です。また共通の曲があってもメロディーが若干違ったりもします。

スクエアダンス。それがケープ・ブレトン音楽の基本となっています。ケルト音楽は基本的にダンスの伴奏音楽として発展していますが、今もケープ・ブレトンではダンスと音楽は分ち難く結びついています。ダンスは地域によって構成が変わります。西のマブー Mabou 地区では基本的に次の3部構成になります。1つ目がジグのセット。2つ目もジグのセット。そして3つ目がリールのセット。これが基本パターンです。

アイリッシュのセットダンスだと、ダンスの形に合わせて音楽もピタリとハマって終わるのですが、ケープ・ブレトンのダンスと音楽の関係はもう少しラフのようです。ダンスが終わるとダンサーは手拍子で終わったことを合図し、ミュージシャンに曲を終わるように促します。

そしてストラスペイというスコットランド由来の最も特徴的な曲にリールを繋げるというぐあいに、リズムの形式がちがう曲をセットでやるのも一般的な形です。これは非常に盛り上がる形で、ダンサーが曲の途中にソロで飛び入りしてステップダンスを踊るのを促します。近年ではストラスペイの前にワルツやスロー・リールを演奏するのがさらに一般的となっています。

同じメロディーを繰り返し演奏するのもケルト圏の音楽の特徴ですが、アイルランドでは1曲を3回繰り返すのが一般的なのに比べて、ケープ・ブレトンでは2回が基本の回数です。そしてキーはほとんど変えません。「すべてA」というように単一のキーで進行するか、A→Gmのように平行調のメジャー/マイナー・チェンジが基本です。ピアノ/ギター伴奏者のマリオ・コロシモ Mario Colosimo は、ケープ・ブレトンの音楽はアイルランドのようにドラマチックな展開ではないものの、ドライブ感を重視すると語っています。アイルランドの音楽が同じリズムの曲を繰り返し弾きながら、キーを変えていくことで螺旋のような展開を経て盛り上がっていくのに対し、ケープ・ブレトンではキーは変えず繰り返しの回数を短くし、曲やリズムを頻繁に変えて右肩上がりの放物線のようなシャープな盛り上がりを作っていきます。この構成は聴衆にショーアップされたような高揚感を与えます。

Buddy MacMaster "n Concert Cape Breton Fiddler Clip 2"

この映像は、2014年8月に亡くなった、ジュディック Judique 出身のフィドラー、バディー・マクマスター Buddy MacMaster の演奏です。ピアノ伴奏と共に、最もオーソドックスな形であるスローエアー(もしくはワルツ)、ストラスペイ(2周)、ストラスペイ(少しテンポをあげて2周)、リールを3曲2周ずつ、という構成で演奏しています。

また曲の構成だけでなく、注目したいのは演者の基本構成です。まずフィドルが必ずセンターにいます。フィドラーは、二人で弾くこともあるようですが基本は一人で、会場に別のフィドラーがいると呼び寄せて交代したりもします。他の奏者に頼らず4時間あまりも続くダンス伴奏を一人で弾き切るので、彼の地のフィドラーは老若男女問わず強靭なビートとスタミナを誇っています。

そしてピアノ伴奏は欠かせません。フィドラーの意図を素早く汲み取りながら、タイミングを揃え、曲を多彩なコードで演出し、巧みなリズムタッチで盛り立てます。昨今はこれに加えてギター奏者も加わるようになりました。ピアノとギターはコードを担当する楽器同士なので通常は棲み分けが必要ですが、弦楽器奏者のダレン・マクマレン Darren McMullen は、主にコードのリードはピアノに任せてギターはそれをフォローするように演奏している、と語っています。同じくギター奏者のイアン・ヘイズ Ian Hayes も、ギターはストローク音でパーカッション的な役割を担う部分が大きく、フィドルとピアノの作り出すグルーヴを増大させることに注力している、と語っています。

ちなみにアイルランドのケーリーで一般的なドラム、あるいはバウロンのようなパーカッションは存在しません。ひとつの理由として、パイパー兼フィドラーのケネス・マッケンジー Kenneth MacKenzie は、ダンサーのステップ音をパーカッションに見立てているからだといいます。個人的な感想だけど、と前置きしつつ、ダンスの伴奏をする時にタップ音をききながら演奏するため、別のパーカッションが入ってしまうとリズムが混同してしまって弾きづらいと語っていました。(第5回に続く)

スクエアダンスの光景。夜10時から深夜1時まで及ぶ。酒の販売がないところでは子供たちも遅くまでダンスに興じる。[/caption]

ケープ・ブレトン音楽の形

さてアイリッシュに馴染みのある方でも、ケープ・ブレトンの音楽の形は少し違っていて、それが面白く感じられるかもしれません。共通のダンス曲、ジグやリールはリズムは変わりませんが、多くは違う曲です。また共通の曲があってもメロディーが若干違ったりもします。

スクエアダンス。それがケープ・ブレトン音楽の基本となっています。ケルト音楽は基本的にダンスの伴奏音楽として発展していますが、今もケープ・ブレトンではダンスと音楽は分ち難く結びついています。ダンスは地域によって構成が変わります。西のマブー Mabou 地区では基本的に次の3部構成になります。1つ目がジグのセット。2つ目もジグのセット。そして3つ目がリールのセット。これが基本パターンです。

アイリッシュのセットダンスだと、ダンスの形に合わせて音楽もピタリとハマって終わるのですが、ケープ・ブレトンのダンスと音楽の関係はもう少しラフのようです。ダンスが終わるとダンサーは手拍子で終わったことを合図し、ミュージシャンに曲を終わるように促します。

そしてストラスペイというスコットランド由来の最も特徴的な曲にリールを繋げるというぐあいに、リズムの形式がちがう曲をセットでやるのも一般的な形です。これは非常に盛り上がる形で、ダンサーが曲の途中にソロで飛び入りしてステップダンスを踊るのを促します。近年ではストラスペイの前にワルツやスロー・リールを演奏するのがさらに一般的となっています。

同じメロディーを繰り返し演奏するのもケルト圏の音楽の特徴ですが、アイルランドでは1曲を3回繰り返すのが一般的なのに比べて、ケープ・ブレトンでは2回が基本の回数です。そしてキーはほとんど変えません。「すべてA」というように単一のキーで進行するか、A→Gmのように平行調のメジャー/マイナー・チェンジが基本です。ピアノ/ギター伴奏者のマリオ・コロシモ Mario Colosimo は、ケープ・ブレトンの音楽はアイルランドのようにドラマチックな展開ではないものの、ドライブ感を重視すると語っています。アイルランドの音楽が同じリズムの曲を繰り返し弾きながら、キーを変えていくことで螺旋のような展開を経て盛り上がっていくのに対し、ケープ・ブレトンではキーは変えず繰り返しの回数を短くし、曲やリズムを頻繁に変えて右肩上がりの放物線のようなシャープな盛り上がりを作っていきます。この構成は聴衆にショーアップされたような高揚感を与えます。

Buddy MacMaster "n Concert Cape Breton Fiddler Clip 2"

この映像は、2014年8月に亡くなった、ジュディック Judique 出身のフィドラー、バディー・マクマスター Buddy MacMaster の演奏です。ピアノ伴奏と共に、最もオーソドックスな形であるスローエアー(もしくはワルツ)、ストラスペイ(2周)、ストラスペイ(少しテンポをあげて2周)、リールを3曲2周ずつ、という構成で演奏しています。

また曲の構成だけでなく、注目したいのは演者の基本構成です。まずフィドルが必ずセンターにいます。フィドラーは、二人で弾くこともあるようですが基本は一人で、会場に別のフィドラーがいると呼び寄せて交代したりもします。他の奏者に頼らず4時間あまりも続くダンス伴奏を一人で弾き切るので、彼の地のフィドラーは老若男女問わず強靭なビートとスタミナを誇っています。

そしてピアノ伴奏は欠かせません。フィドラーの意図を素早く汲み取りながら、タイミングを揃え、曲を多彩なコードで演出し、巧みなリズムタッチで盛り立てます。昨今はこれに加えてギター奏者も加わるようになりました。ピアノとギターはコードを担当する楽器同士なので通常は棲み分けが必要ですが、弦楽器奏者のダレン・マクマレン Darren McMullen は、主にコードのリードはピアノに任せてギターはそれをフォローするように演奏している、と語っています。同じくギター奏者のイアン・ヘイズ Ian Hayes も、ギターはストローク音でパーカッション的な役割を担う部分が大きく、フィドルとピアノの作り出すグルーヴを増大させることに注力している、と語っています。

ちなみにアイルランドのケーリーで一般的なドラム、あるいはバウロンのようなパーカッションは存在しません。ひとつの理由として、パイパー兼フィドラーのケネス・マッケンジー Kenneth MacKenzie は、ダンサーのステップ音をパーカッションに見立てているからだといいます。個人的な感想だけど、と前置きしつつ、ダンスの伴奏をする時にタップ音をききながら演奏するため、別のパーカッションが入ってしまうとリズムが混同してしまって弾きづらいと語っていました。(第5回に続く) 第5回 躍進するケープ・ブレトンの伝統音楽(2)

第6回 熱狂のケルティック・カラーズ(1)

ケルティック・カラーズの1日

とにかく9日間毎日、島のどこかでライブがあるこのフェスティバル。ライブをレポートするにしても、どの日もどの日も素晴らしく見応えがあり、全部を書くと相当のボリュームになってしまうという悩ましさがあります。そこで、ある1日を切り取ってみることにしました。

10月12日、日曜日、晴れ。カナダの感謝祭 Thanksgiving dayの前日です。本来なら感謝祭の準備で忙しい日ですが、ホームステイ先のここグラント家 Grant Family では、感謝祭は1週間遅らせるのが毎年の恒例です。そういう家はこの辺は多いわよ、とお母さんのキャロリンが教えてくれました。

ケルティック・カラーズの1日

とにかく9日間毎日、島のどこかでライブがあるこのフェスティバル。ライブをレポートするにしても、どの日もどの日も素晴らしく見応えがあり、全部を書くと相当のボリュームになってしまうという悩ましさがあります。そこで、ある1日を切り取ってみることにしました。

10月12日、日曜日、晴れ。カナダの感謝祭 Thanksgiving dayの前日です。本来なら感謝祭の準備で忙しい日ですが、ホームステイ先のここグラント家 Grant Family では、感謝祭は1週間遅らせるのが毎年の恒例です。そういう家はこの辺は多いわよ、とお母さんのキャロリンが教えてくれました。

家の前の紅葉が鮮やかに色づいています。珈琲を飲んで一息つき、早速出かける支度を整えます。今日はグラント家の皆さんと、友人のエリザベスと一緒にコンサートを見に行くのです。

最初は2時から始まる昼の部のコンサート。この日プログラムには二つコンサートがありましたが、私たちは「Pipers' Ceilidh」という方に参加することにしました。チケットは前売25ドル(約2500円)ですが、すでにソールドアウトになっていました。場所は、このフェスティバルのメイン会場でもある、セントアンズ St. Ann'sのゲーリック・カレッジ Gaeilic College。グラント家の住むシドニー Sydneyからは車で1時間ほどです。

会場に着いてみると、300席ほどの客席は熱気に包まれていました。この日フィーチャーされていたのは、スコットランドのバグパイプ、ハイランドパイプです。スコットランドから招聘されたMacDonalds of Glenuig、スコットランドとケープ・ブレトンの混成家族バンド MacKenzie Brothersなど5組が出演しました。ファンは年輩の方が多い印象でしたが、とても熱心に聴いていて会場の雰囲気もとてもいい感じ。友人のエリザベスも「アメリカともなんだか印象が違う、カナダだからか、ケルティック・カラーズだからかはわからないけど」と言います。それにしてもハイランドパイプの迫力たるや。複数のパイパーたちがユニゾンで演奏する時の圧力はどれにも勝ります。加えて、フィドルやピアノといった、ケープ・ブレトンならではの楽器とも絡んで、パイプ・ファンには堪らないステージでした。

2時間半ほどのステージが終わると、慌ただしく帰宅。作りおいてあった夕食をすませた後、今度は夜の部のコンサートに出かけます。目玉はケープ・ブレトンのニュー・バンド、コイグ Coig。今年6月にファースト・アルバムをリリースしたばかりの新しい話題性たっぷりのバンドで、メンバーは20~30代のトップ・ミュージシャン5人という編成です。グラント一家の長男コリン Colinがメンバーの一人ということもあり、お婆ちゃんのアリス Aliceも伴って出かけます。

実はこの夜、プログラムには同時刻に別の場所で行われるコンサートが五つもありました。他のコンサートも魅力的な内容で、どれに決めるのかが悩みどころ。これもこのフェスの特徴です。私たちが向かったのは、シドニーのMembertou Trade and Convention Centreで行われた「ケルティック・キャバレー Celtic Cabaret」というコンサートです。700〜800人は収容できる大ホールで、チケットは前売で30ドル(約3000円)です。

[caption id="attachment_2582" align="c" width="500"]

家の前の紅葉が鮮やかに色づいています。珈琲を飲んで一息つき、早速出かける支度を整えます。今日はグラント家の皆さんと、友人のエリザベスと一緒にコンサートを見に行くのです。

最初は2時から始まる昼の部のコンサート。この日プログラムには二つコンサートがありましたが、私たちは「Pipers' Ceilidh」という方に参加することにしました。チケットは前売25ドル(約2500円)ですが、すでにソールドアウトになっていました。場所は、このフェスティバルのメイン会場でもある、セントアンズ St. Ann'sのゲーリック・カレッジ Gaeilic College。グラント家の住むシドニー Sydneyからは車で1時間ほどです。

会場に着いてみると、300席ほどの客席は熱気に包まれていました。この日フィーチャーされていたのは、スコットランドのバグパイプ、ハイランドパイプです。スコットランドから招聘されたMacDonalds of Glenuig、スコットランドとケープ・ブレトンの混成家族バンド MacKenzie Brothersなど5組が出演しました。ファンは年輩の方が多い印象でしたが、とても熱心に聴いていて会場の雰囲気もとてもいい感じ。友人のエリザベスも「アメリカともなんだか印象が違う、カナダだからか、ケルティック・カラーズだからかはわからないけど」と言います。それにしてもハイランドパイプの迫力たるや。複数のパイパーたちがユニゾンで演奏する時の圧力はどれにも勝ります。加えて、フィドルやピアノといった、ケープ・ブレトンならではの楽器とも絡んで、パイプ・ファンには堪らないステージでした。

2時間半ほどのステージが終わると、慌ただしく帰宅。作りおいてあった夕食をすませた後、今度は夜の部のコンサートに出かけます。目玉はケープ・ブレトンのニュー・バンド、コイグ Coig。今年6月にファースト・アルバムをリリースしたばかりの新しい話題性たっぷりのバンドで、メンバーは20~30代のトップ・ミュージシャン5人という編成です。グラント一家の長男コリン Colinがメンバーの一人ということもあり、お婆ちゃんのアリス Aliceも伴って出かけます。

実はこの夜、プログラムには同時刻に別の場所で行われるコンサートが五つもありました。他のコンサートも魅力的な内容で、どれに決めるのかが悩みどころ。これもこのフェスの特徴です。私たちが向かったのは、シドニーのMembertou Trade and Convention Centreで行われた「ケルティック・キャバレー Celtic Cabaret」というコンサートです。700〜800人は収容できる大ホールで、チケットは前売で30ドル(約3000円)です。

[caption id="attachment_2582" align="c" width="500"] こちらは11日土曜日の昼に行われた教会でのライブ。とても音の響きが素晴らしくいい雰囲気でした。[/caption]

[caption id="attachment_2583" align="c" width="500"]

こちらは11日土曜日の昼に行われた教会でのライブ。とても音の響きが素晴らしくいい雰囲気でした。[/caption]

[caption id="attachment_2583" align="c" width="500"] 最終日の最後の出演バンド。ナタリー・マックマスター・バンド他、シャロン・シャノンやベオラックなど豪華共演者たち。[/caption]

出演バンドはコイグの他に、レ・アミ・クレオール Les Amis Creole、ザ・スタンフィールズ The Stanfields、ダロル・アンガー Darol Anger & ブリタニー・ハース Brittany Haas & ニック・ガレス Nic Gareissという面々でした。それぞれ持ち時間たっぷりに演奏して、コイグの出番は夜の10時半ごろだったでしょうか。彼らがステージに上がるやいなや観客のボルテージはマックスに。彼らのCDはすでに聴いてはいましたが、フィドル3本がピタリと息を合わせてユニゾンしたりハーモニーをきかせる姿には、ライブでなければ味わえない高揚感があります。「こりゃスゲーぜ!」と思わず声に出してしまうほど。そのフィドルに変幻自在に絡む弦楽器の伴奏。ピアノも力強く、観ていると手を握り足を踏み鳴らしてしまいます。歌のレパートリーもあり、フィドラー達はステップダンスも踊り、とにかく興奮の1時間でした。

ライブが終了したのは11時半頃だったかと思います。しかしまだ夜は終わりません。その後車で1時間かけて再びゲーリック・カレッジに移動します。実は期間中毎晩、打ち上げライブのようなイベント「フェスティバル・クラブ」が開かれています。昼夜のコンサートに比べると、会場の雰囲気はもっとラフでロック・バンドのライブの雰囲気に近く、お客さんもミュージシャンもお酒を飲みながら楽しんでいます。ステージ前のスペースには思わずダンスをするお客さんの姿も。どのバンドが出演するか、事前に明らかにはされていませんが、その日コンサートがあったミュージシャンはこのフェスティバル・クラブに戻ってくるのが恒例なので、実は一番お得なコンサートかもしれません。チケットは20ドル。昼夜どちらかのコンサートのチケットをもっていれば半額です。

この日は幸運にも再びコイグのライブを観ることができました。先ほどのステージに比べると、メンバーもリラックスしています。時間はすでに夜の2時半ですが、まだまだホールはお客さんでいっぱいです。曲が始まるとステージ前はたちまちダンサーで溢れかえります。コイグも演奏を続け、まるでダンス・パーティーのようになっていました。最後のセットは切れ目なく何曲もメドレーで弾き続け、一体どこまで続くんだ!というくらい演奏を続けていました。とにかく凄かった!! 終わったのは3時を少しまわった頃。興奮で満たされたまま帰ってきて、そのまま倒れ込むように寝てしまいました。翌日の昼キャロリンに「昨日の最後の曲は30分あったそうよ」ときかされた時にはビックリ。こっちのミュージシャンは皆とにかく体力が凄い!!

こんな感じの日が9日間続く毎日。これが「ケルティック・カラーズ」なのです。

この音楽フェス “ケルティック・カラーズ”に出演したミュージシャンのなかから、3人のミュージシャンにインタビューをおこないました。その模様をこのあとお伝えします。

最終日の最後の出演バンド。ナタリー・マックマスター・バンド他、シャロン・シャノンやベオラックなど豪華共演者たち。[/caption]

出演バンドはコイグの他に、レ・アミ・クレオール Les Amis Creole、ザ・スタンフィールズ The Stanfields、ダロル・アンガー Darol Anger & ブリタニー・ハース Brittany Haas & ニック・ガレス Nic Gareissという面々でした。それぞれ持ち時間たっぷりに演奏して、コイグの出番は夜の10時半ごろだったでしょうか。彼らがステージに上がるやいなや観客のボルテージはマックスに。彼らのCDはすでに聴いてはいましたが、フィドル3本がピタリと息を合わせてユニゾンしたりハーモニーをきかせる姿には、ライブでなければ味わえない高揚感があります。「こりゃスゲーぜ!」と思わず声に出してしまうほど。そのフィドルに変幻自在に絡む弦楽器の伴奏。ピアノも力強く、観ていると手を握り足を踏み鳴らしてしまいます。歌のレパートリーもあり、フィドラー達はステップダンスも踊り、とにかく興奮の1時間でした。

ライブが終了したのは11時半頃だったかと思います。しかしまだ夜は終わりません。その後車で1時間かけて再びゲーリック・カレッジに移動します。実は期間中毎晩、打ち上げライブのようなイベント「フェスティバル・クラブ」が開かれています。昼夜のコンサートに比べると、会場の雰囲気はもっとラフでロック・バンドのライブの雰囲気に近く、お客さんもミュージシャンもお酒を飲みながら楽しんでいます。ステージ前のスペースには思わずダンスをするお客さんの姿も。どのバンドが出演するか、事前に明らかにはされていませんが、その日コンサートがあったミュージシャンはこのフェスティバル・クラブに戻ってくるのが恒例なので、実は一番お得なコンサートかもしれません。チケットは20ドル。昼夜どちらかのコンサートのチケットをもっていれば半額です。

この日は幸運にも再びコイグのライブを観ることができました。先ほどのステージに比べると、メンバーもリラックスしています。時間はすでに夜の2時半ですが、まだまだホールはお客さんでいっぱいです。曲が始まるとステージ前はたちまちダンサーで溢れかえります。コイグも演奏を続け、まるでダンス・パーティーのようになっていました。最後のセットは切れ目なく何曲もメドレーで弾き続け、一体どこまで続くんだ!というくらい演奏を続けていました。とにかく凄かった!! 終わったのは3時を少しまわった頃。興奮で満たされたまま帰ってきて、そのまま倒れ込むように寝てしまいました。翌日の昼キャロリンに「昨日の最後の曲は30分あったそうよ」ときかされた時にはビックリ。こっちのミュージシャンは皆とにかく体力が凄い!!

こんな感じの日が9日間続く毎日。これが「ケルティック・カラーズ」なのです。

この音楽フェス “ケルティック・カラーズ”に出演したミュージシャンのなかから、3人のミュージシャンにインタビューをおこないました。その模様をこのあとお伝えします。 第7回 熱狂のケルティック・カラーズ(2)

ドーン・ビートン

ドーン・ビートン Dawn Beatonは、Beaton Sistersとしても有名な地元を代表するミュージシャンですが、アーティスティック・ディレクターとしてフェス運営に携わっています。 [caption id="attachment_2589" align="aligncenter" width="387"] ドーン・ビートン[/caption]

https://www.youtube.com/watch?v=xCSk5waVkxI

今年で18回目となりますが、フェスの規模感を教えてください。来場者数はどのくらいになりそうでしょうか? そしてこれまでとの違いは?

今年は9日間で約45の公式ライブを予定しています。チケットの売れ行きは2年前の2012年が2万枚ほどでした。今年はさらに増えると見込んでいて、実際の来場者数は1万2000人から1万4000人ほどではないでしょうか。

今年のテーマは “家族と友人 Family and Friends”です。毎年テーマを決めていて、去年は“北欧”でした。過去のテーマには“アイルランド”や“アパラチア”などがあります。今年は地元の文化や繋がりに焦点を当ててみようと思いました。例えば、私たちの文化がスコットランド由来であることから、スコットランド出身のミュージシャンを多く招いていますし、ナタリーとシャロン・シャノンが18年ぶりに同じフェスの舞台に立つというのもそのテーマに従ってのことです。ちなみに彼女達の最初の出会いは18年前の第1回ケルティック・カラーズだったんですよ。

なるほど。ではそもそも、誰が、どういうきっかけで始めたものでしょうか? 中心になっている人たちはどういう人たちなのでしょうか? スタッフの数はどのくらいですか?

最初にこのフェスを始めたのは、現在エグゼクティヴ・ディレクターを務めているジュエラ・フォーズ Joella Fouldsと、今はフェスの運営から退いてしまいましたがアドバイザーとして関わってくれているマックス・マクドナルド Max MacDonaldの二人です。二人とも素晴らしいシンガーです。そう、このフェスは音楽家の二人が1995年に始めたのです。彼らはアトランティック・カナダの各州を旅し、またヨーロッパ各国のフェス──Shetland Folk Festival(シェトランド)、Tonder Festival(デンマーク)、そしてCeltic Connections(スコットランド)なども視察し、運営モデルを参考にして今の基本となる形を立ち上げました。現在でもこうしたフェスの運営サイドとは親交をもっています。資金面では地元のコミュニティーからの援助を多く受けています。Arts Councilからの援助もあります。スタッフ数は常任が6人、臨時職員が12人、そして1500人~1700人にも及ぶ地元のボランティア・スタッフによってなりたっています。

世界中にあるフェスの中で、カラーズの“カラー”はどんなところにありますか? またアトランティック・カナダでは唯一世界規模のケルト・フェスとなっています。他の地域よりもこのフェスを大きく成功させることができた要因はなんでしょうか?

“ケープ・ブレトンを丸ごと体験する(=whole experience)”というのが大きな特徴です。成功の要因もそこにあると思います。ケープ・ブレトンは観光シーズンは7月8月にピークを迎えます。ですが、9月に入ると観光客が減るためホテルやレストランは休業してしまっていました。しかし10月は紅葉が素晴らしい時期ですし、ミュージシャンもこの時期は夏ほど忙しい訳ではありません。そこでジュエラはその二つを結びつけて、10月に地元の良さを全部味わってもらえるようなフェスを考えました。そのアイデアが功を奏し、地元の協力を得ることができたのが成功の要因と言えるのではないでしょうか。食べ物、自然、音楽。ケープ・ブレトンをすべてを体験し、この地のホスピタリティーを感じることができる、それがこのフェスなのです。

ケープ・ブレトンだけでなく、北米、スコットランド、アイルランド、そしてケルト圏以外からもアーティストを招聘しています。地域のバランスは考えていますか? 毎年どのような選考基準で招聘していますか?

先ほども述べたように年ごとにテーマがあるのでそれに従って選考しています。そして地元に根ざしたフェスなので、75%は地元のミュージシャンで構成しています。この比率は例年変わりません。

フェス期間中、会場は島全土に及びます。1ヵ所に集中させないことや、各会場ごとにチケットを購入するシステムにしているのは、どんな意図からなのでしょうか?

それはやはり島のすべてを堪能して欲しいという思いからです。島の東西は車でわずか2時間、南北も5時間で行き来できます。宿泊場所やレンタカーも十分にありますし、外部から長期滞在できる環境も揃っています。こうして観光客の皆さんに来ていただければ、地元経済の活性化にも貢献できます。どの会場にも入れるオールパス・チケットの有無についてはよく訊かれますが、管理の面を考えて各会場ごとにチケットを発行するシステムをとっています。6月にはその年のプログラムを発表し、7月上旬からチケット販売を開始していますので、事前に調べて旅程を組んでフェスティバルを楽しんでもらうことができると思います。たとえコンサートのチケットが売り切れていたとしても、他にも島中で様々な催しがありますのでぜひ足を運んでみてください。

各日程ごとにアーティストを振り分け、ひとつひとつのショウにもライブ・タイトルを設定しています。これはまずテーマありきですか? それともアーティストの組み合わせから考えるのですか?

それは良い質問ですね。結論から言うとどちらもあります。海外から来ているアーティストは日程の関係で先に予定を組むことが多いですが、先にテーマを設定してアーティストを組み合わせたり、アーティスト同士のブッキングをしてからテーマを考えたり、色々ですね。

特に「フェスティバル・クラブ」はとても面白い試みだときいています。どのように進行させていますか?

フェスティバル・クラブは毎晩各会場のライブが終わった後、ゲーリック・カレッジで夜11時くらいから始まります。アルコールを販売するため19歳以上という入場制限を設けています。特にブログラムがある訳ではなく、楽屋でセッションするような感覚でミュージシャン達が共演を繰り広げます。その日の出演者だけでなく、会場にいるミュージシャンに声をかけて一緒にステージで演奏することもよくあります。宴は一晩中行われることもありますので、期間中は毎日寝不足になりますよ(笑)。

先日他界したバディー・マクマスター Buddy MacMaster へのトリビュート企画はありますか?

はい。彼の誕生日は10月18日で、今年は土曜日ですね。彼がいないフェスは考えられませんが、毎年彼の誕生日を祝うプログラムが組まれていました。今年は10月13日がトリビュート企画となり、家族友人をはじめ多くの人がステージにあがると思います。

最後に日本の読者に向けてメッセージをお願いします。

日本のように遠い国ともケルト音楽で繋がれるのはとても素晴らしいと思います。トシさんから送っていただいた日本のバンドのビデオをみてとても感動しました。ぜひ日本の皆さんにもこの地に来てもらいたいと思います。私はまだ日本を訪れたことはありませんが、父の影響でずっと富士山に登ってみたいと思っています。私の夢の一つです。

インタビュー2

ドーン・ビートン[/caption]

https://www.youtube.com/watch?v=xCSk5waVkxI

今年で18回目となりますが、フェスの規模感を教えてください。来場者数はどのくらいになりそうでしょうか? そしてこれまでとの違いは?

今年は9日間で約45の公式ライブを予定しています。チケットの売れ行きは2年前の2012年が2万枚ほどでした。今年はさらに増えると見込んでいて、実際の来場者数は1万2000人から1万4000人ほどではないでしょうか。

今年のテーマは “家族と友人 Family and Friends”です。毎年テーマを決めていて、去年は“北欧”でした。過去のテーマには“アイルランド”や“アパラチア”などがあります。今年は地元の文化や繋がりに焦点を当ててみようと思いました。例えば、私たちの文化がスコットランド由来であることから、スコットランド出身のミュージシャンを多く招いていますし、ナタリーとシャロン・シャノンが18年ぶりに同じフェスの舞台に立つというのもそのテーマに従ってのことです。ちなみに彼女達の最初の出会いは18年前の第1回ケルティック・カラーズだったんですよ。

なるほど。ではそもそも、誰が、どういうきっかけで始めたものでしょうか? 中心になっている人たちはどういう人たちなのでしょうか? スタッフの数はどのくらいですか?

最初にこのフェスを始めたのは、現在エグゼクティヴ・ディレクターを務めているジュエラ・フォーズ Joella Fouldsと、今はフェスの運営から退いてしまいましたがアドバイザーとして関わってくれているマックス・マクドナルド Max MacDonaldの二人です。二人とも素晴らしいシンガーです。そう、このフェスは音楽家の二人が1995年に始めたのです。彼らはアトランティック・カナダの各州を旅し、またヨーロッパ各国のフェス──Shetland Folk Festival(シェトランド)、Tonder Festival(デンマーク)、そしてCeltic Connections(スコットランド)なども視察し、運営モデルを参考にして今の基本となる形を立ち上げました。現在でもこうしたフェスの運営サイドとは親交をもっています。資金面では地元のコミュニティーからの援助を多く受けています。Arts Councilからの援助もあります。スタッフ数は常任が6人、臨時職員が12人、そして1500人~1700人にも及ぶ地元のボランティア・スタッフによってなりたっています。

世界中にあるフェスの中で、カラーズの“カラー”はどんなところにありますか? またアトランティック・カナダでは唯一世界規模のケルト・フェスとなっています。他の地域よりもこのフェスを大きく成功させることができた要因はなんでしょうか?

“ケープ・ブレトンを丸ごと体験する(=whole experience)”というのが大きな特徴です。成功の要因もそこにあると思います。ケープ・ブレトンは観光シーズンは7月8月にピークを迎えます。ですが、9月に入ると観光客が減るためホテルやレストランは休業してしまっていました。しかし10月は紅葉が素晴らしい時期ですし、ミュージシャンもこの時期は夏ほど忙しい訳ではありません。そこでジュエラはその二つを結びつけて、10月に地元の良さを全部味わってもらえるようなフェスを考えました。そのアイデアが功を奏し、地元の協力を得ることができたのが成功の要因と言えるのではないでしょうか。食べ物、自然、音楽。ケープ・ブレトンをすべてを体験し、この地のホスピタリティーを感じることができる、それがこのフェスなのです。

ケープ・ブレトンだけでなく、北米、スコットランド、アイルランド、そしてケルト圏以外からもアーティストを招聘しています。地域のバランスは考えていますか? 毎年どのような選考基準で招聘していますか?

先ほども述べたように年ごとにテーマがあるのでそれに従って選考しています。そして地元に根ざしたフェスなので、75%は地元のミュージシャンで構成しています。この比率は例年変わりません。

フェス期間中、会場は島全土に及びます。1ヵ所に集中させないことや、各会場ごとにチケットを購入するシステムにしているのは、どんな意図からなのでしょうか?

それはやはり島のすべてを堪能して欲しいという思いからです。島の東西は車でわずか2時間、南北も5時間で行き来できます。宿泊場所やレンタカーも十分にありますし、外部から長期滞在できる環境も揃っています。こうして観光客の皆さんに来ていただければ、地元経済の活性化にも貢献できます。どの会場にも入れるオールパス・チケットの有無についてはよく訊かれますが、管理の面を考えて各会場ごとにチケットを発行するシステムをとっています。6月にはその年のプログラムを発表し、7月上旬からチケット販売を開始していますので、事前に調べて旅程を組んでフェスティバルを楽しんでもらうことができると思います。たとえコンサートのチケットが売り切れていたとしても、他にも島中で様々な催しがありますのでぜひ足を運んでみてください。

各日程ごとにアーティストを振り分け、ひとつひとつのショウにもライブ・タイトルを設定しています。これはまずテーマありきですか? それともアーティストの組み合わせから考えるのですか?

それは良い質問ですね。結論から言うとどちらもあります。海外から来ているアーティストは日程の関係で先に予定を組むことが多いですが、先にテーマを設定してアーティストを組み合わせたり、アーティスト同士のブッキングをしてからテーマを考えたり、色々ですね。

特に「フェスティバル・クラブ」はとても面白い試みだときいています。どのように進行させていますか?

フェスティバル・クラブは毎晩各会場のライブが終わった後、ゲーリック・カレッジで夜11時くらいから始まります。アルコールを販売するため19歳以上という入場制限を設けています。特にブログラムがある訳ではなく、楽屋でセッションするような感覚でミュージシャン達が共演を繰り広げます。その日の出演者だけでなく、会場にいるミュージシャンに声をかけて一緒にステージで演奏することもよくあります。宴は一晩中行われることもありますので、期間中は毎日寝不足になりますよ(笑)。

先日他界したバディー・マクマスター Buddy MacMaster へのトリビュート企画はありますか?

はい。彼の誕生日は10月18日で、今年は土曜日ですね。彼がいないフェスは考えられませんが、毎年彼の誕生日を祝うプログラムが組まれていました。今年は10月13日がトリビュート企画となり、家族友人をはじめ多くの人がステージにあがると思います。

最後に日本の読者に向けてメッセージをお願いします。

日本のように遠い国ともケルト音楽で繋がれるのはとても素晴らしいと思います。トシさんから送っていただいた日本のバンドのビデオをみてとても感動しました。ぜひ日本の皆さんにもこの地に来てもらいたいと思います。私はまだ日本を訪れたことはありませんが、父の影響でずっと富士山に登ってみたいと思っています。私の夢の一つです。

インタビュー2

マック・モリン

ナタリー・マックマスター Natalie MacMasterバンドのピアニストとして知られ、今や最も多忙なミュージシャンであるマック・モリン Mac Morin。今年のArtist in Residenceの地元代表です。卓越したステップダンサーとしても評価が高い彼ですが、ピアノ伴奏について、また自身の音楽観について訊きました。 [caption id="attachment_2592" align="aligncenter" width="500"] マック・モリン[/caption]

https://www.youtube.com/watch?v=tzp0REA78-0

ではまずあなたの経歴について伺います。どのようなきっかけでピアノを始めたのですか?

私の家は音楽で溢れていました。母はピアノを弾き、ステップダンサーでもありました。父はギター、フィドルを弾き、歌も歌っていました。そんな環境で6歳の時にクラシックのピアノを習い始めました。しかし最初の先生が病気となり、次の先生との折り合いが悪く習うのを辞めてしまい、その後17歳になるまで音楽はやりませんでした。ちなみにダンスを始めたときは13歳だったので、ダンスの方がちょっとキャリアは長いですね。

再び始めたのはどんなきっかけですか? なにかの影響を受けたんでしょうか?

友人のジェフ・マクドナルド Jeff MacDonald、彼はゲール語のネイティブですが、彼にある日ゲーリック・カレッジに誘われたのがきっかけです。そこでピアニストのトレイシー・デレス・マクニール Tracy Deres MacNeilと出会いました。彼女に授業に来るように誘われ、そのままピアノを始めることになりました。彼女には基本のコードの弾き方を習いましたね。最初に強い影響を受けたのはトレイシーです。もう一人、ジョン・モリス・ランキン John Morris Rankinからも。もちろん多くの伝統奏者から影響は受けていますが、とりわけこの二人から得たものは大きかったです。

その後どのように伝統音楽の世界にはまっていったのですか?

特別なきっかけがあったわけではありません。イノセントというか、ごく自然にその世界に引き込まれていきました。最初は小さなギグや家のパーティーなどで演奏していました。そうして演奏技術が向上しある一定の水準に達した頃に、出会うべくして出会った人たちとの縁で、プロの演奏家としてのキャリアが始まりました。覚えているのはナタリーとの出会いですね。多分96年か97年くらいだったと思います。その当時トレイシーが彼女の伴奏をしていたのですが、車の故障で遅れたために私が代わりにステージで演奏したのです。ナタリーは私のことを気に入ってくれて、以来その縁が続いています。

あなたのバンド、ベオラック beolachについてきかせてください。

ベオラックは98年に始めました。オリジナルのメンバーは私とマリー・ランキン Mairi Rankin、パトリック・ギリス Patrick Gillis、ライアン・J・マクニール Ryan J MacNeil、マシュー・フォーズ Matthew Foulds、そしてアシュレイ・マックアイザックの妹リサ・マックアイザック Lisa MacIsaacの6人です。その後リサが抜けて、代わりに従姉妹のウェンディ・マックアイザック Wendy MacIsaacが加入しました。

ケープ・ブレトンのミュージシャンが“バンド”を組むのは非常に珍しいと思いますが、どうでしょうか?

そうですね、その通りだと思います。個人で誰かと演奏するのに比べると、バンドでの立ち振る舞いはちょっと違うというか。6人で大きな船に乗っているようなのもなので、もちろん良い面も悪い面もありますよね。でもベオラックでの経験は素晴らしかったですね。一緒に演奏するのは本当に楽しいです。

私はベオラックであなたの存在を知りました。コードワークや多彩なアイデアに感動したのを覚えています。こうしたアイデアは、ケープ・ブレトンの外からの影響も受けていますか?

ケープ・ブレトンのピアノ・スタイルというのは今も新しいと言えます。まだ変化し続けています。例えば75年前に戻ったとしたらピアノは今とはまったく別物です。現在のスタイル、それはすべての個々のプレーヤーたちが積んできた研鑽やアイデアが基礎となっています。とにかくスタイルは個々人の影響が強く、千差万別だと思います。もちろん、それぞれが外部からの影響も受けて発展させています。私の場合は、ケープ・ブレトンのピアノから学んだことが基礎にはあり、外部からもすべての影響──それが何かはハッキリしませんが──を受けつつ、それを自然と表現していると思います。

ピアノを弾く上で、特に伴奏をする上で大事なことは何ですか?

まずタイミングです。音楽はフィーリングが大事ですが、そのためには共演者とのタイミングを合わせなくてはいけません。これが最も重要です。次にコードです。近年ではフィドルもピアノも弾けるマルチなプレーヤーが多く、旋律もコードも理解しています。そのため何が良くて何が悪いコードかはお互いがわかっています。音楽的に高めるためにもコードワークは肝心です。コードを間違えると本当に酷いことになりますからね。そして三番目、これはどのピアニストにも当てはまるかどうかわかりませんが、少なくとも私にとってはとても大事です。それは”退屈しない”こと。そのために音楽にきらめき Sparkleを取り入れることです。例えば毎回何かを少しずつ変化させて印象を鮮やかに保ったりすること。有名なストラスペイの〈King George〉が何百回、何千回弾かれているか分かりませんが、毎回同じように弾いてしまうのは退屈です。ホンの少しだけタイミングをずらしたり、コードを変えたりすることがきらめきになるんじゃないかと思います。なので、よく「さっきのよかったね!」なんて言われますが、自分が何をやったのか再現できないことがしょっちゅうです。同じことが二度出来ないんですね。ナタリーにも「さっきの覚えといてね。忘れないで !!」とよく言われます。

そういうタイプのミュージシャン、私も心当たりがあります。ところであなたはダンスも巧みですが、ダンスが音楽にもたらすメリットとは何でしょうか?

それは疑いなくタイミングですね。タイミングが肝心だとは先ほどお話ししましたが、このタイミングがダンスによって磨かれていると思います。またステップダンサーとして、先ほどのきらめきも重要です。同じ曲を全て同じように踊らないようにきらめきを取り入れていますが、そこもダンスと音楽をやる上で共通しています。

ケープ・ブレトン以外のケルト音楽との共演や録音機会も多いと思います。例えばアイリッシュなどのケルト音楽、あるいはさらに別のジャンルの音楽にあなたのピアノはハマりますか?

それはジャンルではなく、人によると思いますね。その人がどんなビジョンをもっているか、だと思います。逆も言えるというか、例えばケープ・ブレトン・フィドルのキンバリー・フレイザー Kimberley Fraser はアイリッシュ・ギター奏者と演奏するとふだんと違う香りを感じられて良いと言ってました。いつもいつもという訳にはいかないかもしれませんが、時にはそうした変化があってもいいですよね。

ありがとうございます。最後にあなたの今後について聞かせてください。これからどんな活動をしていきたいですか?

そうですね。現状与えられている機会にはとても感謝していますし、このままその機会を失うことなく演奏し続けられるといいなと思います。そして近い将来、私がこれまで培って来た知識、経験を次世代に受け継いでいきたいと思います。そうして伝統が引き継がれていくのに貢献したいと考えています。私もその伝統に育まれ多くを与えられてきたので、それに報いるのは自然なことですよね。その責任はあると感じています。

マック・モリン[/caption]

https://www.youtube.com/watch?v=tzp0REA78-0

ではまずあなたの経歴について伺います。どのようなきっかけでピアノを始めたのですか?

私の家は音楽で溢れていました。母はピアノを弾き、ステップダンサーでもありました。父はギター、フィドルを弾き、歌も歌っていました。そんな環境で6歳の時にクラシックのピアノを習い始めました。しかし最初の先生が病気となり、次の先生との折り合いが悪く習うのを辞めてしまい、その後17歳になるまで音楽はやりませんでした。ちなみにダンスを始めたときは13歳だったので、ダンスの方がちょっとキャリアは長いですね。

再び始めたのはどんなきっかけですか? なにかの影響を受けたんでしょうか?

友人のジェフ・マクドナルド Jeff MacDonald、彼はゲール語のネイティブですが、彼にある日ゲーリック・カレッジに誘われたのがきっかけです。そこでピアニストのトレイシー・デレス・マクニール Tracy Deres MacNeilと出会いました。彼女に授業に来るように誘われ、そのままピアノを始めることになりました。彼女には基本のコードの弾き方を習いましたね。最初に強い影響を受けたのはトレイシーです。もう一人、ジョン・モリス・ランキン John Morris Rankinからも。もちろん多くの伝統奏者から影響は受けていますが、とりわけこの二人から得たものは大きかったです。

その後どのように伝統音楽の世界にはまっていったのですか?

特別なきっかけがあったわけではありません。イノセントというか、ごく自然にその世界に引き込まれていきました。最初は小さなギグや家のパーティーなどで演奏していました。そうして演奏技術が向上しある一定の水準に達した頃に、出会うべくして出会った人たちとの縁で、プロの演奏家としてのキャリアが始まりました。覚えているのはナタリーとの出会いですね。多分96年か97年くらいだったと思います。その当時トレイシーが彼女の伴奏をしていたのですが、車の故障で遅れたために私が代わりにステージで演奏したのです。ナタリーは私のことを気に入ってくれて、以来その縁が続いています。

あなたのバンド、ベオラック beolachについてきかせてください。

ベオラックは98年に始めました。オリジナルのメンバーは私とマリー・ランキン Mairi Rankin、パトリック・ギリス Patrick Gillis、ライアン・J・マクニール Ryan J MacNeil、マシュー・フォーズ Matthew Foulds、そしてアシュレイ・マックアイザックの妹リサ・マックアイザック Lisa MacIsaacの6人です。その後リサが抜けて、代わりに従姉妹のウェンディ・マックアイザック Wendy MacIsaacが加入しました。

ケープ・ブレトンのミュージシャンが“バンド”を組むのは非常に珍しいと思いますが、どうでしょうか?

そうですね、その通りだと思います。個人で誰かと演奏するのに比べると、バンドでの立ち振る舞いはちょっと違うというか。6人で大きな船に乗っているようなのもなので、もちろん良い面も悪い面もありますよね。でもベオラックでの経験は素晴らしかったですね。一緒に演奏するのは本当に楽しいです。

私はベオラックであなたの存在を知りました。コードワークや多彩なアイデアに感動したのを覚えています。こうしたアイデアは、ケープ・ブレトンの外からの影響も受けていますか?

ケープ・ブレトンのピアノ・スタイルというのは今も新しいと言えます。まだ変化し続けています。例えば75年前に戻ったとしたらピアノは今とはまったく別物です。現在のスタイル、それはすべての個々のプレーヤーたちが積んできた研鑽やアイデアが基礎となっています。とにかくスタイルは個々人の影響が強く、千差万別だと思います。もちろん、それぞれが外部からの影響も受けて発展させています。私の場合は、ケープ・ブレトンのピアノから学んだことが基礎にはあり、外部からもすべての影響──それが何かはハッキリしませんが──を受けつつ、それを自然と表現していると思います。

ピアノを弾く上で、特に伴奏をする上で大事なことは何ですか?

まずタイミングです。音楽はフィーリングが大事ですが、そのためには共演者とのタイミングを合わせなくてはいけません。これが最も重要です。次にコードです。近年ではフィドルもピアノも弾けるマルチなプレーヤーが多く、旋律もコードも理解しています。そのため何が良くて何が悪いコードかはお互いがわかっています。音楽的に高めるためにもコードワークは肝心です。コードを間違えると本当に酷いことになりますからね。そして三番目、これはどのピアニストにも当てはまるかどうかわかりませんが、少なくとも私にとってはとても大事です。それは”退屈しない”こと。そのために音楽にきらめき Sparkleを取り入れることです。例えば毎回何かを少しずつ変化させて印象を鮮やかに保ったりすること。有名なストラスペイの〈King George〉が何百回、何千回弾かれているか分かりませんが、毎回同じように弾いてしまうのは退屈です。ホンの少しだけタイミングをずらしたり、コードを変えたりすることがきらめきになるんじゃないかと思います。なので、よく「さっきのよかったね!」なんて言われますが、自分が何をやったのか再現できないことがしょっちゅうです。同じことが二度出来ないんですね。ナタリーにも「さっきの覚えといてね。忘れないで !!」とよく言われます。

そういうタイプのミュージシャン、私も心当たりがあります。ところであなたはダンスも巧みですが、ダンスが音楽にもたらすメリットとは何でしょうか?

それは疑いなくタイミングですね。タイミングが肝心だとは先ほどお話ししましたが、このタイミングがダンスによって磨かれていると思います。またステップダンサーとして、先ほどのきらめきも重要です。同じ曲を全て同じように踊らないようにきらめきを取り入れていますが、そこもダンスと音楽をやる上で共通しています。

ケープ・ブレトン以外のケルト音楽との共演や録音機会も多いと思います。例えばアイリッシュなどのケルト音楽、あるいはさらに別のジャンルの音楽にあなたのピアノはハマりますか?

それはジャンルではなく、人によると思いますね。その人がどんなビジョンをもっているか、だと思います。逆も言えるというか、例えばケープ・ブレトン・フィドルのキンバリー・フレイザー Kimberley Fraser はアイリッシュ・ギター奏者と演奏するとふだんと違う香りを感じられて良いと言ってました。いつもいつもという訳にはいかないかもしれませんが、時にはそうした変化があってもいいですよね。

ありがとうございます。最後にあなたの今後について聞かせてください。これからどんな活動をしていきたいですか?

そうですね。現状与えられている機会にはとても感謝していますし、このままその機会を失うことなく演奏し続けられるといいなと思います。そして近い将来、私がこれまで培って来た知識、経験を次世代に受け継いでいきたいと思います。そうして伝統が引き継がれていくのに貢献したいと考えています。私もその伝統に育まれ多くを与えられてきたので、それに報いるのは自然なことですよね。その責任はあると感じています。 第8回 熱狂のケルティック・カラーズ(3)

コリン・グラント

2014年6月にファースト・アルバムをリリースしたケープ・ブレトンの新星バンド“コイグ Coig(ゲール語で「5」を意味する)”は20~30代の現役ミュージシャン5人で構成され、個々人がすでに音楽キャリアを築いていることから、ファイブスター・バンドと形容され、次世代の伝統音楽を担っていく存在として期待されています。フィドルのリーダー格であり、音楽的にもバンドを牽引するコリン・グラント Colin Grantにインタビューしました。コイグについて、そしてケープ・ブレトンの音楽について迫ってみたいと思います。 http://youtu.be/9mDLZ5xbpQE コイグのホームページ [caption id="attachment_2606" align="aligncenter" width="500"] コリン・グラント[/caption]

[caption id="attachment_2607" align="aligncenter" width="500"]

コリン・グラント[/caption]

[caption id="attachment_2607" align="aligncenter" width="500"] コイグ[/caption]

コイグ Coig:

コリン・グラント Colin Grant : fiddle, backing vocals

ジェイソン・ローチ Jason Roach : piano, harmony vocals

レイチェル・デービス Rachel Davis : fiddle, viola, lead vocals

クリシー・クロウイー Chrissy Crowley : fiddle, viola, backing vocals

ダレン・マクマレン Darren McMullen : guitar, mandolin, bouzouki, banjo, flute, whistle, baritone guitar, upright bass, lead vocals, harmony vocals.

コイグの新しいアルバムを聴きました。とにかく5人の持ち味が出るように工夫されたカラフルなアルバムだと感じました。それでいてバンドとしてのまとまりもあるように感じます。力強いフィドルのビート。三人いるのはやはり特徴的ですね。ユニゾンで膨らむグルーヴ。時にアンサンブルが効いています。リズム・セクションのピアノ、そしてギターやバンジョーなどのバッキングはとても逞しいし、コードワークも多彩です。更にどちらも主旋律を奏でたりして、その世界を膨らませています。歌のレパートリーもあり、全体的に聴いていて飽きません。

ありがとう。とても嬉しいです(笑)

ではまず、結成の経緯についてきかせてください。

ケルティック・カラーズのプロモーションのためにこの編成が組まれたのが最初です。2010年の夏ですね。アメリカはニューハンプシャー州でのフェスに参加したときです。当時はピアノのジェイソン以外はそれぞれソロ活動をしていたので、バンド名はかなりイージーな付け方というか “A Taste of Celtic Colours” としてましたね。名前はともかくライブの反応は凄く良くて、ビックリしたのを覚えています。それぞれのソロ・プロジェクトよりも好評だった気がしますね。それでその時組んだセットを自分のソロの時にも弾いたりしていました。2012年にレイチェルとクリシーがそれぞれソロ・アルバムをリリースするんですが、その時にこの5人でのトラックを作りたいとなりました。その後ミルウォーキ−・フェスティバル2012に参加した時に“コイグ Coig”と名乗るようになりました。バンドとしての意識が高まる中、昨年ダレンのスタジオに集まり皆で曲を選びアレンジしました。皆で考える民主的な方法を採ってましたね。そこでバンドとしてのアイデンティーが生まれました。その後もどのくらいモダンであるか、どの程度トラッドであるかの議論を重ね、皆が満足できるようにバランスを保ちながら、今に至ります。

アルバムに収められているセットはどのように作られているのでしょうか?

クレジットをみてもらえればわかると思いますが、セットの後にそれぞれの名前を冠しているように、アイデアを持ち寄った本人が基本構成の責任を担っています。ですが、アイデアは皆で出すようにしていますし、意見もいいます。セカンド・アルバムを出す時には、誰かがセットを作るスタイルから、全員ですべてのセットを作るというふうに変えたいですね。ファースト・アルバムを作る過程でそれができるという自信を得ました。また例えばハーモニーのアイデアなんかに関しても、ファーストではモダンすぎるんじゃないかと危惧して、あまり突っ込めなかったところもありますが、セカンドではもっとトライしたいと思います。

あなたがやっているソロ・プロジェクトや他のバンドと比べるとコイグはどんなバンドですか?

そうですね、僕がやっている他のプロジェクトと比べるとガールズ・パワーが際立ってますね(笑)。レイチェルとクリシーの存在は本当に大きいです。男はもちろん女の子が好きですし、男だけでいるよりも華やかだし、性別問わず多くの人は女の子がいると喜びますからフェス受けもいいですよね。彼女たちは魅力的で上手いから、お客さんからの反応はとてもいいと思います。もう一つは歌ですね。僕がやってる他のプロジェクトは、たまに歌手をゲストで呼んだりもしますが基本的にはインストです。コイグのように歌もやるバンドに一から関わって創っていけるのは楽しいですね。コイグではレイチェルが英語とゲール語の歌を歌い、ダレンがコーラスするという形が基本です。

あと、少し話は変わりますが、コイグはよく”スーパー・グループ・バンド”と言われます。プロモーション用に結成された経緯もあるのでそう形容されるのは分かりますが、本心ではそう呼ばれるのは落ち着かないですね。というのも僕らはまだ結成して間もないわけで、その名に値するのかなと感じてしまうのです。なんだか自信過剰なイメージがしませんか? 自分たちのキャリアをわざわざ殺してしまう感じがするというか。まあいずれライブやツアーを重ねていってそれに相応しい自信を深めていけるといいなと思いますね。

メンバーそれぞれについて紹介してもらえますか?

まずピアノのジェイソン。彼とは一番長く一緒にやっています。レパートリーの多くを共有していて、コンサートもよく一緒にやっているので、お互いのことはよく分かっています。彼の伴奏はいつも違うので面白いです。時々予期しないような即興演奏をしてくるとテンションがあがりますね。クリシーは年々演奏に対する自信を深めている気がします。ジョス・ストーンといったビッグネームと一緒にやる機会が得たことも、そうした自信に繋がっているんでしょう。ファーストCDのときよりもセカンドではより彼女の意見が反映されることになると思います。レイチェルはフィドルはもちろん、歌が素晴らしいし、彼女自身も歌への自信をもっと深めていけると思います。ふだんのトラッド・ギグでは歌を歌う機会は少ないかもしれないけど、セカンドではもっと取り入れることになると思います。ダレンは、世界中でも最も才能のあるサイドマンの一人で、同時にバンドのスポークスマンを引き受けてくれています。マイクで喋る時にはまだ少しシャイなところもありますが。

余談ですが、フィドラーはもっとエンターテイメント・スキルを向上させなければいけないなと感じます。伝統音楽が盛んなジュディック Judique、マブー Mabou、シェティキャンプ Cheticampなんかでの演奏では、演奏者は黙ってただ弾けばいいんだなんて言われますが、それは違う。マイクで喋ることに気を払ったりするのは当然ですよね。

ちなみにこのバンドにリーダーは必要ですか?

ビジネス的観点からは必要だと思います。ダレンがバンド財政面を、ダレンとレイチェルが二人でブッキングを担当してくれていて、昨今はカナダ国内のマネージャーもつくようになったので、彼とのやりとりをお願いしています。ですが音楽的には全員が平等だし、そうあるべきだと思います。自分たちのエゴを捨て去って、民主主義的に進めるのがいいと感じています。

ちなみにケープ・ブレトンにバンドが少ないのはなぜだと思いますか?

それは良い質問ですね。僕が思うにひとつの理由は、ケープ・ブレトンではフィドルがとにかくフォーカスされていることにあると思います。ここ20年の間は特にです。フィドラーは曲のレパートリーを担当するだけでなく、バンドのリーダーと見なされます。そして伝統音楽の現場では演奏予算もフィドルとピアノの分しか割り当てられていないことが多いのです。そんな環境なので、他の楽器に可能性が開かれていないということはありますね。またフィドル奏者は歌の伴奏に慣れていません。数十年前の偉大なフィドラーたちでも、歌の伴奏についてはどうすればいいのか分からなかったと思います。それがケープ・ブレトンのフィドルなのです。

ところでケープ・ブレトン音楽の核とはなんでしょうか?

それも良い質問ですね。僕の意見ではフィドルを弾く時に重要な要素は3つあります。ゲール語、ステップダンス、パイプの3つです。ゲール語の歌、これはフィドルやパイプがなかった移住初期の貧しい時代から続いている伝統で、現在の曲の元になっていますが、その息継ぎの仕方、アクセント、言葉の響きといった要素を省みると、フィドルの弓使いを綺麗に弾きすぎず、かつリズミカルに保つことに繋がります。フィドルとゲール語の歌は相互関係にもあると思っていて、先に述べたようにゲール語の歌をもう一度学ぶことでフィドル奏法にフィードバックできますし、フィドルはゲール語の伝統を引き続き存続させていくことに貢献できると思います。ステップダンスは言うに及ばず、ダンスのステップがリズム形成の元になっています。パイプは、例えばフィドルで2本の弦を同時に弾くときにひとつの弦はパイプのドローンに見立てているわけで、関連がはっきりとあります。フィドルにとってゲール語はメロディーとリズム、ステップダンスはリズム、パイプは主にメロディーに大きなヒントをもたらしてくれると言えます。

ところであなたからみてケープ・ブレトン音楽のこれからの課題とは何でしょうか?

そうですね、伝統音楽の世界にどっぷり漬かっているとなかなか難しいですが、先にも少しお話ししたようにステージ上でのエンターテイメント性の向上は不可欠だと思います。またマイクを通して演奏する環境になれていないため、そうした音響知識をもっと身につけるべきですね。あとは何を喋ったりするかを考えたり、観客に対する意識ももっと高めないといけないとな感じています。こうしてどこのフェスやショーケースに出ても大丈夫な振る舞いを身につけることが必要かなと思います。

あとは伝統と革新のバランスですね。これはどの伝統でもついてまわることですが、どのくらい革新の割合を増やすか、どのくらい伝統を守っていくかはいつも考えています。例えばコイグでは曲のテンポについて、ダレンがわりとモダン寄りというか速めを好み、クリシーはダレンに次いで速く、僕が真ん中、ジェイソンは少し大きくとる感じ、レイチェルは最も伝統的なゆったりしたテンポを好む感じで、バンドの中でバランスがとれていたりしますね。

ありがとうございます。では最後にあなたの今後の活動について教えてください。

そうですね。喩えるなら僕は今3台の車に乗っていて、その一つがコイグです。もう一つはスプラグ・セッション Sprag Sessionという別のバンド。これはコンテンポラリーというか、伝統音楽からは離れたことにトライしています。あとはソロ・プロジェクト。こちらは逆に伝統音楽をベースにしていますし、他に色んなことにトライできる余地があります。コイグは中庸にあるというか、モダンの要素を取り入れつつ伝統音楽も守っていく、そんなバランスで成り立っています。今はすべてがいい感じで噛み合っているように感じます。これからもそれを続けていきたいですね。

コイグ[/caption]

コイグ Coig:

コリン・グラント Colin Grant : fiddle, backing vocals

ジェイソン・ローチ Jason Roach : piano, harmony vocals

レイチェル・デービス Rachel Davis : fiddle, viola, lead vocals

クリシー・クロウイー Chrissy Crowley : fiddle, viola, backing vocals

ダレン・マクマレン Darren McMullen : guitar, mandolin, bouzouki, banjo, flute, whistle, baritone guitar, upright bass, lead vocals, harmony vocals.

コイグの新しいアルバムを聴きました。とにかく5人の持ち味が出るように工夫されたカラフルなアルバムだと感じました。それでいてバンドとしてのまとまりもあるように感じます。力強いフィドルのビート。三人いるのはやはり特徴的ですね。ユニゾンで膨らむグルーヴ。時にアンサンブルが効いています。リズム・セクションのピアノ、そしてギターやバンジョーなどのバッキングはとても逞しいし、コードワークも多彩です。更にどちらも主旋律を奏でたりして、その世界を膨らませています。歌のレパートリーもあり、全体的に聴いていて飽きません。

ありがとう。とても嬉しいです(笑)

ではまず、結成の経緯についてきかせてください。

ケルティック・カラーズのプロモーションのためにこの編成が組まれたのが最初です。2010年の夏ですね。アメリカはニューハンプシャー州でのフェスに参加したときです。当時はピアノのジェイソン以外はそれぞれソロ活動をしていたので、バンド名はかなりイージーな付け方というか “A Taste of Celtic Colours” としてましたね。名前はともかくライブの反応は凄く良くて、ビックリしたのを覚えています。それぞれのソロ・プロジェクトよりも好評だった気がしますね。それでその時組んだセットを自分のソロの時にも弾いたりしていました。2012年にレイチェルとクリシーがそれぞれソロ・アルバムをリリースするんですが、その時にこの5人でのトラックを作りたいとなりました。その後ミルウォーキ−・フェスティバル2012に参加した時に“コイグ Coig”と名乗るようになりました。バンドとしての意識が高まる中、昨年ダレンのスタジオに集まり皆で曲を選びアレンジしました。皆で考える民主的な方法を採ってましたね。そこでバンドとしてのアイデンティーが生まれました。その後もどのくらいモダンであるか、どの程度トラッドであるかの議論を重ね、皆が満足できるようにバランスを保ちながら、今に至ります。

アルバムに収められているセットはどのように作られているのでしょうか?

クレジットをみてもらえればわかると思いますが、セットの後にそれぞれの名前を冠しているように、アイデアを持ち寄った本人が基本構成の責任を担っています。ですが、アイデアは皆で出すようにしていますし、意見もいいます。セカンド・アルバムを出す時には、誰かがセットを作るスタイルから、全員ですべてのセットを作るというふうに変えたいですね。ファースト・アルバムを作る過程でそれができるという自信を得ました。また例えばハーモニーのアイデアなんかに関しても、ファーストではモダンすぎるんじゃないかと危惧して、あまり突っ込めなかったところもありますが、セカンドではもっとトライしたいと思います。

あなたがやっているソロ・プロジェクトや他のバンドと比べるとコイグはどんなバンドですか?

そうですね、僕がやっている他のプロジェクトと比べるとガールズ・パワーが際立ってますね(笑)。レイチェルとクリシーの存在は本当に大きいです。男はもちろん女の子が好きですし、男だけでいるよりも華やかだし、性別問わず多くの人は女の子がいると喜びますからフェス受けもいいですよね。彼女たちは魅力的で上手いから、お客さんからの反応はとてもいいと思います。もう一つは歌ですね。僕がやってる他のプロジェクトは、たまに歌手をゲストで呼んだりもしますが基本的にはインストです。コイグのように歌もやるバンドに一から関わって創っていけるのは楽しいですね。コイグではレイチェルが英語とゲール語の歌を歌い、ダレンがコーラスするという形が基本です。

あと、少し話は変わりますが、コイグはよく”スーパー・グループ・バンド”と言われます。プロモーション用に結成された経緯もあるのでそう形容されるのは分かりますが、本心ではそう呼ばれるのは落ち着かないですね。というのも僕らはまだ結成して間もないわけで、その名に値するのかなと感じてしまうのです。なんだか自信過剰なイメージがしませんか? 自分たちのキャリアをわざわざ殺してしまう感じがするというか。まあいずれライブやツアーを重ねていってそれに相応しい自信を深めていけるといいなと思いますね。

メンバーそれぞれについて紹介してもらえますか?

まずピアノのジェイソン。彼とは一番長く一緒にやっています。レパートリーの多くを共有していて、コンサートもよく一緒にやっているので、お互いのことはよく分かっています。彼の伴奏はいつも違うので面白いです。時々予期しないような即興演奏をしてくるとテンションがあがりますね。クリシーは年々演奏に対する自信を深めている気がします。ジョス・ストーンといったビッグネームと一緒にやる機会が得たことも、そうした自信に繋がっているんでしょう。ファーストCDのときよりもセカンドではより彼女の意見が反映されることになると思います。レイチェルはフィドルはもちろん、歌が素晴らしいし、彼女自身も歌への自信をもっと深めていけると思います。ふだんのトラッド・ギグでは歌を歌う機会は少ないかもしれないけど、セカンドではもっと取り入れることになると思います。ダレンは、世界中でも最も才能のあるサイドマンの一人で、同時にバンドのスポークスマンを引き受けてくれています。マイクで喋る時にはまだ少しシャイなところもありますが。

余談ですが、フィドラーはもっとエンターテイメント・スキルを向上させなければいけないなと感じます。伝統音楽が盛んなジュディック Judique、マブー Mabou、シェティキャンプ Cheticampなんかでの演奏では、演奏者は黙ってただ弾けばいいんだなんて言われますが、それは違う。マイクで喋ることに気を払ったりするのは当然ですよね。

ちなみにこのバンドにリーダーは必要ですか?

ビジネス的観点からは必要だと思います。ダレンがバンド財政面を、ダレンとレイチェルが二人でブッキングを担当してくれていて、昨今はカナダ国内のマネージャーもつくようになったので、彼とのやりとりをお願いしています。ですが音楽的には全員が平等だし、そうあるべきだと思います。自分たちのエゴを捨て去って、民主主義的に進めるのがいいと感じています。

ちなみにケープ・ブレトンにバンドが少ないのはなぜだと思いますか?

それは良い質問ですね。僕が思うにひとつの理由は、ケープ・ブレトンではフィドルがとにかくフォーカスされていることにあると思います。ここ20年の間は特にです。フィドラーは曲のレパートリーを担当するだけでなく、バンドのリーダーと見なされます。そして伝統音楽の現場では演奏予算もフィドルとピアノの分しか割り当てられていないことが多いのです。そんな環境なので、他の楽器に可能性が開かれていないということはありますね。またフィドル奏者は歌の伴奏に慣れていません。数十年前の偉大なフィドラーたちでも、歌の伴奏についてはどうすればいいのか分からなかったと思います。それがケープ・ブレトンのフィドルなのです。

ところでケープ・ブレトン音楽の核とはなんでしょうか?

それも良い質問ですね。僕の意見ではフィドルを弾く時に重要な要素は3つあります。ゲール語、ステップダンス、パイプの3つです。ゲール語の歌、これはフィドルやパイプがなかった移住初期の貧しい時代から続いている伝統で、現在の曲の元になっていますが、その息継ぎの仕方、アクセント、言葉の響きといった要素を省みると、フィドルの弓使いを綺麗に弾きすぎず、かつリズミカルに保つことに繋がります。フィドルとゲール語の歌は相互関係にもあると思っていて、先に述べたようにゲール語の歌をもう一度学ぶことでフィドル奏法にフィードバックできますし、フィドルはゲール語の伝統を引き続き存続させていくことに貢献できると思います。ステップダンスは言うに及ばず、ダンスのステップがリズム形成の元になっています。パイプは、例えばフィドルで2本の弦を同時に弾くときにひとつの弦はパイプのドローンに見立てているわけで、関連がはっきりとあります。フィドルにとってゲール語はメロディーとリズム、ステップダンスはリズム、パイプは主にメロディーに大きなヒントをもたらしてくれると言えます。

ところであなたからみてケープ・ブレトン音楽のこれからの課題とは何でしょうか?

そうですね、伝統音楽の世界にどっぷり漬かっているとなかなか難しいですが、先にも少しお話ししたようにステージ上でのエンターテイメント性の向上は不可欠だと思います。またマイクを通して演奏する環境になれていないため、そうした音響知識をもっと身につけるべきですね。あとは何を喋ったりするかを考えたり、観客に対する意識ももっと高めないといけないとな感じています。こうしてどこのフェスやショーケースに出ても大丈夫な振る舞いを身につけることが必要かなと思います。

あとは伝統と革新のバランスですね。これはどの伝統でもついてまわることですが、どのくらい革新の割合を増やすか、どのくらい伝統を守っていくかはいつも考えています。例えばコイグでは曲のテンポについて、ダレンがわりとモダン寄りというか速めを好み、クリシーはダレンに次いで速く、僕が真ん中、ジェイソンは少し大きくとる感じ、レイチェルは最も伝統的なゆったりしたテンポを好む感じで、バンドの中でバランスがとれていたりしますね。

ありがとうございます。では最後にあなたの今後の活動について教えてください。

そうですね。喩えるなら僕は今3台の車に乗っていて、その一つがコイグです。もう一つはスプラグ・セッション Sprag Sessionという別のバンド。これはコンテンポラリーというか、伝統音楽からは離れたことにトライしています。あとはソロ・プロジェクト。こちらは逆に伝統音楽をベースにしていますし、他に色んなことにトライできる余地があります。コイグは中庸にあるというか、モダンの要素を取り入れつつ伝統音楽も守っていく、そんなバランスで成り立っています。今はすべてがいい感じで噛み合っているように感じます。これからもそれを続けていきたいですね。

最後に ケルティック・カラーズの楽しみ方

ケルティック・カラーズ。ケープ・ブレトンで最大のケルティック・ミュージック・フェスであり、地元の皆さんが総力をあげて取り組む一大音楽祭です。 日本の皆さんにはまだ馴染みの薄いフェスティバルかもしれません。ですが、一度体験すればその素晴らしさに病み付きになることでしょう。9日間の体験を通して、オススメのポイントを整理してみたいと思います。 ケルティック・ミュージック・フェス最高峰 なんと言っても出演者の顔ぶれが素晴らしい。ケープ・ブレトンを代表するミュージシャン、バンドはもとよりカナダ全土、アメリカ、そして世界各国からミュージシャンが集まります。卓越した技術をもった大御所もいれば、今まさに旬の若手もいて、9日間だけでも世界中を旅したようなそんな得した気分になります。 毎日、島内の各地でライブが行われますが、単独のバンドのライブではなく、ショーケースのように複数のバンドが一度に見られるのが特徴です。ライブのクオリティーも高く、最後には出演者全員での共演もみられ、満足度は折り紙付きです。ひとつのライブをみただけでも十分楽しめるのに、それが9日間続くわけで、最後には感覚が麻痺してしまうくらいです。 ケルティック・ミュージックは良く知らない、分からないという人にもまさにオススメ。フェスの運営サイドが毎年熟考を重ねて選りすぐったラインナップは、ケルティック・ミュージックに精通していなくてもきっと楽しめます。あっという間に虜になるでしょう。 不満があるとすれば、複数のライブが同時多発的に行われるので、どのライブに行けばいいのか本当に迷ってしまう、ということでしょうか。しかしご安心を。先にご紹介したように、各ライブの後には、セントアン St. Annにあるゲーリック・カレッジで打ち上げライブのようなイベント、通称「フェスティバル・クラブ」があります。このイベントはなんと夜の11時から深夜3時まで毎日行われます。出演者のラインナップは発表されないので、開けてビックリ玉手箱のような期待感があります。ライブを終えたミュージシャンたちも多くがこのクラブに出入りしているので、直接話せるチャンスもあり、ファンには嬉しい機会です。その場に居合わせたミュージシャン同士の貴重なセッションもみられます。今年は16年振りに共演したというアラスデア・フレイザーとトニー・マクナマスの組み合わせも見られました。ずっとCDで聴いていましたが、生はやっぱり違います。音色が深くて感動しました。私自身も縁に恵まれて何日かフェスティバル・クラブで演奏させてもらいましたが、深夜だからか、はたまた打ち上げ気分からか、お客さんもミュージシャンもノリが良くてただひたすら楽しかったです。 紅葉が素晴らしい季節 ケルティック・カラーズのカラーは、いろいろなケルティック・ミュージシャンが観れるよ、という意味でもあり、またこの時期の紅葉が素晴らしいよ、という意味でもあります。9日間、ライブを観に行くのに島内をドライブしましたが、どこに行っても素晴らしい景観に心を奪われました。 [caption id="attachment_2581" align="aligncenter" width="500"] 紅葉の様子[/caption]

カボット・トレイルと呼ばれる、ケープ・ブレトン・ハイランド国立公園を一周する、島内でも屈指のドライブコースはもっともオススメです。赤一色に覆われている紅葉もあれば、黄色や緑とモザイクのような色彩豊かな紅葉もあり、まったく飽きません。車から降りて、ハイキングコースを歩くのもいいでしょう。紅葉で敷き詰められた登山道を歩きながら、木々のせせらぎ、鳥達の鳴き声に耳を傾けると、音楽で満たされていた心が、美しい自然の景色の中で開いていくのがわかります。運が良ければ鹿やリスや雉などにも出会えるかもしれません。カメラの携帯をお忘れなく。データは空にしておくことをオススメします。

どう出費を抑えるか?

さて、フェスに参加するうえで一番のハードルはお金です。ライブ毎に入場料がかかり、その他に宿泊代、食費、交通費がかかってきます。特に島の各所を廻るにはレンタカーは必須です。ざっと試算すると下記のようになりそうです。

[1日の平均的な出費]

ライブ・チケット代 3000円

レンタカー代 5000円

ガソリン代 3000円

飲食費 3000円

宿泊 10000円(2人部屋)

ーーーーーーーーーー

計 24000円

これに加えて、日本とケープ・ブレトン間を往復する航空運賃がかかってきますので、なかなか大変ではあります。オススメのプランはグループでフェスに滞在すること。車、ガス、宿泊などが安くなりますし、ライブを見た感動をシェアして楽しめます。

一人で旅行したいという人には、友人づてや現地で仲良くなった地元の人にお世話になる、という方法もあります。ケープ・ブレトンの地元の人はとても親切で、部屋が空いていれば泊めてくれたり、どこかに移動するにも車を出してくれたり、知り合いに声をかけてくれたりするので、事前にきっちり計画していなくても、案外なんとかなるかもしれませんし、嬉しい出会いがあるかもしれません。

また毎日有料のライブにいかなくとも、期間中は様々な無料の催しやライブも行われていますので、予算に応じた楽しみ方をすることもできるでしょう。特に深夜のフェスティバルクラブは、比較的安い入場料でかなり楽しめるのでオススメです。

初めてのケルティック・カラーズを体験して

今回が初めての参加でしたが、とにかく毎日が充実していました。フェスがスタートした金曜日、のっけからキックオフライブのスケール感にまず圧倒されました。このフェスのスケールの大きさを肌で感じました。その後、週末は昼、夜、深夜のライブに訪れ、平均10時間もライブを見続ける日々が続きました。人生で短期間にこんなに沢山ライブを観たことはありませんが、良いライブは本当にパワーをもらえます。毎日寝る間を惜しんで、島内をくまなくドライブして紅葉とライブを楽しんでいました。

仲良くなった地元のミュージシャン、コリン・グラントに誘われてフェスティバル・クラブに出演できた経験も大きかったです。こちらの音楽シーンはヨコの繋がりが強くて、ステージで良い演奏をすると、翌日中にはほぼすべての人に反響が伝わっていて、一気に色んな人と知り合うことができます。「君のライブみたよ!」「友達からきいたよ」「Facebookでみたよ」というように、会う人会う人がフェスの情報を共有しているようでした。

滞在中はコリンの実家にお世話になっていましたが、家族全員フェスを楽しみにしていて、ライブを観に行ったり、ネットでのライブストリーミングを楽しんだり、常々フェスの出演者のことを話題にしたりと、とにかくフェスを楽しんでいるなあという印象がしました。こうして地元の人が楽しんでいるのがなにより素晴らしいことです。

今回フェス取材に同行してくれた、シンガー・ソングライターのエリザベス・エタ(from Pirates Canoe)さんにも一言感想をもらっていますので紹介したいと思います。

「カナダの中でも景色の美しさが有名なノヴァ・スコシア州に、初めて訪れる機会となったのが今回の Celtic Colours International Festival … ということになんだか特別な意味を感じています。1週間ずっと音楽を聞き続けるのも格別な体験ですが、とにかく音楽のクオリティーの高さに驚きました。それぞれの会場への往復でノヴァ・スコシアの絶景と紅葉を一緒に見れてしまうのも、期待以上に素晴らしい体験でした。ケルティック音楽は昔から好きですが、ケープ・ブレトンの音楽シーンに関しては特に知識はありませんでした。それでも問題なく楽しめましたし、新しいミュージシャンを発見する機会にもなりました。カナダに興味がある人や、ケルティック音楽が好きな人にはお勧めのバケーションです! 紹介してくれたトシバウロンさんに感謝です!」

ケルティック・カラーズ滞在中は、グラント一家に大変お世話になりました。改めて感謝申し上げます。そして9日間の取材に同行してくれたエリザベスさんにも感謝します。またフェス取材に協力してくれたケルティック・カラーズ事務局の皆さんに厚く御礼申し上げます。

Big Thanks to John, Carolyn, Alice, Gillian, and Colin Grant Family. and Mac Morin, Reika Elizabeth Hunt.

Also great thanks to Dawn Beaton, Dave Mahalik and the Celtic Colours Office staff.

紅葉の様子[/caption]

カボット・トレイルと呼ばれる、ケープ・ブレトン・ハイランド国立公園を一周する、島内でも屈指のドライブコースはもっともオススメです。赤一色に覆われている紅葉もあれば、黄色や緑とモザイクのような色彩豊かな紅葉もあり、まったく飽きません。車から降りて、ハイキングコースを歩くのもいいでしょう。紅葉で敷き詰められた登山道を歩きながら、木々のせせらぎ、鳥達の鳴き声に耳を傾けると、音楽で満たされていた心が、美しい自然の景色の中で開いていくのがわかります。運が良ければ鹿やリスや雉などにも出会えるかもしれません。カメラの携帯をお忘れなく。データは空にしておくことをオススメします。

どう出費を抑えるか?

さて、フェスに参加するうえで一番のハードルはお金です。ライブ毎に入場料がかかり、その他に宿泊代、食費、交通費がかかってきます。特に島の各所を廻るにはレンタカーは必須です。ざっと試算すると下記のようになりそうです。

[1日の平均的な出費]

ライブ・チケット代 3000円

レンタカー代 5000円

ガソリン代 3000円

飲食費 3000円

宿泊 10000円(2人部屋)

ーーーーーーーーーー

計 24000円

これに加えて、日本とケープ・ブレトン間を往復する航空運賃がかかってきますので、なかなか大変ではあります。オススメのプランはグループでフェスに滞在すること。車、ガス、宿泊などが安くなりますし、ライブを見た感動をシェアして楽しめます。

一人で旅行したいという人には、友人づてや現地で仲良くなった地元の人にお世話になる、という方法もあります。ケープ・ブレトンの地元の人はとても親切で、部屋が空いていれば泊めてくれたり、どこかに移動するにも車を出してくれたり、知り合いに声をかけてくれたりするので、事前にきっちり計画していなくても、案外なんとかなるかもしれませんし、嬉しい出会いがあるかもしれません。

また毎日有料のライブにいかなくとも、期間中は様々な無料の催しやライブも行われていますので、予算に応じた楽しみ方をすることもできるでしょう。特に深夜のフェスティバルクラブは、比較的安い入場料でかなり楽しめるのでオススメです。

初めてのケルティック・カラーズを体験して

今回が初めての参加でしたが、とにかく毎日が充実していました。フェスがスタートした金曜日、のっけからキックオフライブのスケール感にまず圧倒されました。このフェスのスケールの大きさを肌で感じました。その後、週末は昼、夜、深夜のライブに訪れ、平均10時間もライブを見続ける日々が続きました。人生で短期間にこんなに沢山ライブを観たことはありませんが、良いライブは本当にパワーをもらえます。毎日寝る間を惜しんで、島内をくまなくドライブして紅葉とライブを楽しんでいました。

仲良くなった地元のミュージシャン、コリン・グラントに誘われてフェスティバル・クラブに出演できた経験も大きかったです。こちらの音楽シーンはヨコの繋がりが強くて、ステージで良い演奏をすると、翌日中にはほぼすべての人に反響が伝わっていて、一気に色んな人と知り合うことができます。「君のライブみたよ!」「友達からきいたよ」「Facebookでみたよ」というように、会う人会う人がフェスの情報を共有しているようでした。

滞在中はコリンの実家にお世話になっていましたが、家族全員フェスを楽しみにしていて、ライブを観に行ったり、ネットでのライブストリーミングを楽しんだり、常々フェスの出演者のことを話題にしたりと、とにかくフェスを楽しんでいるなあという印象がしました。こうして地元の人が楽しんでいるのがなにより素晴らしいことです。

今回フェス取材に同行してくれた、シンガー・ソングライターのエリザベス・エタ(from Pirates Canoe)さんにも一言感想をもらっていますので紹介したいと思います。

「カナダの中でも景色の美しさが有名なノヴァ・スコシア州に、初めて訪れる機会となったのが今回の Celtic Colours International Festival … ということになんだか特別な意味を感じています。1週間ずっと音楽を聞き続けるのも格別な体験ですが、とにかく音楽のクオリティーの高さに驚きました。それぞれの会場への往復でノヴァ・スコシアの絶景と紅葉を一緒に見れてしまうのも、期待以上に素晴らしい体験でした。ケルティック音楽は昔から好きですが、ケープ・ブレトンの音楽シーンに関しては特に知識はありませんでした。それでも問題なく楽しめましたし、新しいミュージシャンを発見する機会にもなりました。カナダに興味がある人や、ケルティック音楽が好きな人にはお勧めのバケーションです! 紹介してくれたトシバウロンさんに感謝です!」

ケルティック・カラーズ滞在中は、グラント一家に大変お世話になりました。改めて感謝申し上げます。そして9日間の取材に同行してくれたエリザベスさんにも感謝します。またフェス取材に協力してくれたケルティック・カラーズ事務局の皆さんに厚く御礼申し上げます。

Big Thanks to John, Carolyn, Alice, Gillian, and Colin Grant Family. and Mac Morin, Reika Elizabeth Hunt.

Also great thanks to Dawn Beaton, Dave Mahalik and the Celtic Colours Office staff. 第9回 混交するプリンス・エドワードの伝統音楽(1)

建国会議が行われた建物。今年は150周年を祝う行事が島内で行われたそうです。[/caption]

[caption id="attachment_2768" align="alignnone" width="500"]

建国会議が行われた建物。今年は150周年を祝う行事が島内で行われたそうです。[/caption]

[caption id="attachment_2768" align="alignnone" width="500"] 「緑の切妻屋根」Green Gables[/caption]

[caption id="attachment_2769" align="alignnone" width="500"]

「緑の切妻屋根」Green Gables[/caption]

[caption id="attachment_2769" align="alignnone" width="500"] グリーンゲーブルスの中。飾りでコンサーティーナが据えられている。[/caption]

さてこの島は伝統音楽が盛んな土地ですが、意外にそのことは日本人には知られていません。赤毛のアンの中でも音楽描写は少なく、どんな音楽が演奏されているのかイメージできないという声をよく耳にします。ひと口に「これがPEIの伝統音楽」です、と示しづらい事情もあります。カナダには歴史的に多くの民族が移住して来ましたが、ここPEIではそれが顕著に現れています。例えば東のキングズ郡 Kings County にはスコティッシュが多く入植しています。フランス系移民のアケイディアン Acadian は西のプリンス郡 Prince County のアベンジュリン Evangeline Region を中心に、主に6ヵ所のコミュニティを形成しています。アイリッシュも各地に点在しています。

これまでのレポートでみてきたようにニューファンドランド島やケープ・ブレトン島には移民由来の音楽でありながら、島を象徴する伝統音楽が存在していました。いわば「これがニューファンドランド音楽」「これがケープ・ブレトン音楽」というブランド化ができていたのです。ところがPEIではそのような状況は存在せず、それぞれの移民が固有の歴史を育み今に至ります。共通点はメインの楽器がフィドルであることから、総称して「フィドル・ミュージック」と呼ぶようですが、その呼称はケルティックをはじめ、オールドタイムやブルーグラス、ダウンイーストなどのルーツ・ミュージックも含め、非常に広い範囲を指しています。各ジャンルが混在する状況はもっともカナダ的とも言えますが、いったい何故このようになったのでしょうか? そしてPEIの音楽とは何なのでしょうか?

謎解きを始める前にまずはそれぞれの状況についてより詳しく見てみましょう。

島を3つに区分する

本レポートの最初の調査地であるニューファンドランド島滞在中にMemorial University of Newfoundlandを訪れました。Ethno Musicology で教鞭をとるメーガン・フォーシス Meghan Forsyth は複雑なPEIの音楽事情を比較的分かりやすく解説してくれました。彼女によれば、島は東からキングズ郡、クイーンズ郡 Queens County、プリンス郡に分かれていますが、東のキング郡ではスコティッシュが、西のプリンス郡では主にアケイディアンの音楽が盛んです。州都シャーロットタウン Charlottetown を擁する中央のクイーン郡では様々な音楽が混在しており、ケルティック・ミュージックの他にフィドルのドン・メッサー Don Messer のTVプログラムで有名になったダウン・イースト Down East スタイルなどをはじめとするルーツ音楽も人気があります。

PEIのスコティッシュ音楽

東の海沿いの町モンタギュー Montague 出身のフィドラー、ワード・マクドナルド Ward MacDonald に話をききました。彼は、幼い頃から音楽に恵まれた環境に育ったそうですが、それはスコティッシュ由来のものでした。スコティッシュと言えばケープ・ブレトン島の音楽を想起させますが、ここPEIにも同時期にスコティッシュの人々が入植していました。音楽は、フィドルやピアノで演奏される形態、ダンスの種類、曲のレパートリーなど、どれもケープ・ブレトンとほぼ同じだとワードはいいます。海を隔てているとはいえ、じっさい近い島同士人々の交流や強い影響もあったようです。例えばワード自身もケープ・ブレトンのゲーリック・カレッジで勉強した経験があると教えてくれました。

音楽のあり方についてはケープ・ブレトン編を参照していただくとして、ワードは、それでもケープ・ブレトンとはちょっとした違いがあると教えてくれました。例えばケープ・ブレトンで演奏されているジグは少し速いが、PEIでは遅めでスイングする、なぜならダンスにクルリと回転する動きが入っているからだ、と。これはケープ・ブレトン内での地域差に相当する違いに近いようです。ただ、ケープ・ブレトンでは今もダンスが盛んなのに比べて、PEIではその習慣は若干落ち込んでしまっているとも語っていました。

島で演奏されているケルティック・ミュージックと言えば、このスコティッシュ由来の音楽を指すことが多いようです。ワードら地元のミュージシャンはもちろん反発していますが、隣島のケープ・ブレトンの強い影響力もあって、一括りに「ケープ・ブレトン音楽」と呼ばれることもあるようです。一方、人口としては少ないながら、音楽的な影響を強く保ち優秀な奏者を輩出しているもう一つのケルティック・ミュージックがあります。それがアケイディアンの音楽です。

PEIのアケイディアン音楽

アケイディアンは主にカナダ東沿岸州マリタイムス Maritimes に住むフランス系住民を指し、同じくフランス系のケベック住民とは異なる歴史背景・文化・アイデンティティを持っています。

アケイディアンの歴史的背景など詳細についてはWikipediaなどを参照していただきたいのですが、18世紀半ば起きたアケイディアンの大追放 Expulsion of the Acadians により離散したアケイディアンは、その後英国領となったカナダ東部沿岸州に再入植し始めました。現在の地理的な分布はその時期から始まっており、現在PEIの人口の4%にあたる5000人ほどがフランス語を母語としています。

元々アケイディアンにはフランスのヴァンデ Vendee からの入植者が多く、他にノルマンディー Normandie、ブルターニュ Bretagne からも入植者がいました。現在はブルターニュ以外の地域ではケルト音楽の伝統は廃れていますが、アケイディアンの文化を見渡しても、フランスから引き継いだ曲はほぼ残っていないと言われています。

ではどのような曲がレパートリーなのでしょうか? エマニュエール・リブロン Emmanuelle LeBlanc は、PEIのアケイディアンは主にスコティッシュの曲の影響を受けている、と教えてくれました。彼女はヴィシュテン Visht蓆という地元のアケイディアン・バンドのメンバーですが、彼らの文化では主にスコティッシュの曲をアケイディアン・スタイルで演奏するのが一般的で、レパートリーの半分はスコティッシュではないかと推測しています。その他にアケイディアン固有の曲やアイリッシュ、近年ではケベックの曲もレパートリーになってきているようです。

https://www.youtube.com/watch?v=fX_EhtJW0NU

♪Vishtèn

ではアケイディアン・スタイルとはどのようなものでしょうか?

例えばフィドルの奏法では、左手で装飾音を入れず右手で弓を頻繁に動かす、いわゆるシャッフルさせるのが特徴的です。

https://www.youtube.com/watch?v=5Lsg8B7zCaI

▶フィドルの奏法「シャッフル」

またポードー・リットミィ Podo Rythmie、英語でフット・パーカッションと呼ぶ独自のステップ奏法があります。主にフィドラーが座って演奏しながら、足を踏み鳴らし曲に合わせて複雑なリズムを刻みます。スコティッシュのようにただ拍の頭をとるのと違い、このフット・パーカッションはアケイディアンの独自性をかなり際立たせています。同じフランス系のケベックでもフット・パーカッションは非常に盛んですが、ケベックとアケイディアンにはやはり違いがあります。例えば次の動画のように動きをそろえるような振付はアケイディアン特有のもので、ケベックではあまりみられない、とエマニュエルは言います。

https://www.youtube.com/watch?v=RCiYywNwo1E

▶VishtènによるFoot Percussion Choreographyの動画

もちろん曲のレパートリーも違います。例えばケベックではクロケッド crookedと呼ばれる、拍が多くなったり少なくなったりする習慣が一般的で曲がやや複雑にできていますが、アケイディアンの伝統曲はもっとストレートのようです。同じフランス系でもケベック音楽の影響はここ十数年のことであり、スコティッシュやアイリッシュにより多く影響をうけている、とエマはいいます。

ちなみに彼女からきいたユニークな話があります。PEIの北東にあるマグダレン諸島 Magdalen Islands、これはケベック州にあたる島ですがPEIの方に距離が近く人々の往来があります。またケープ・ブレトン島にも近いためラジオの電波を受信できるそうです。ところが、昔はラジオから入る電波が途中で途切れてしまい曲の半分しか聴けなかったため、残りの半分は自作するということがしばしば行われていたそうです。こうして出来た曲はハイブリッドチューン Hybrid tunes と呼ばれ、この島のレパートリーを独自なものにしているようです。

ところでアケイディアンの芸術文化振興組織であるFederation Culturelle de Ile du Prince Edouardのジスレイン・コーミエ Ghislaine Cormierによれば、PEIのアケイディアン音楽はより器楽曲に特化しているようです。これは隣の州、ニューブランズウィック州 New Brunswick(=NB)と比べるとより顕著だと教えてくれました。NBではアケイディアンが人口の約三割をしめ、英語とフランス語の2言語を公用語としているカナダ唯一の州ですが、それ故に英語を母語とする住民に対する反感も根強いようでフランス語歌謡のレパートリーがかなり多いようです。一方PEIではアケイディアンは少数派であり英語圏に対して融和をはかる必要がありました。そのため、結果として言語的障壁のない器楽曲が多くなったということです。勿論フランス語の歌もありますが、それらは主にアケイディアンのコミュニティーの中で歌われることが多いとジスレインは言っています。

(第10回に続く)

グリーンゲーブルスの中。飾りでコンサーティーナが据えられている。[/caption]

さてこの島は伝統音楽が盛んな土地ですが、意外にそのことは日本人には知られていません。赤毛のアンの中でも音楽描写は少なく、どんな音楽が演奏されているのかイメージできないという声をよく耳にします。ひと口に「これがPEIの伝統音楽」です、と示しづらい事情もあります。カナダには歴史的に多くの民族が移住して来ましたが、ここPEIではそれが顕著に現れています。例えば東のキングズ郡 Kings County にはスコティッシュが多く入植しています。フランス系移民のアケイディアン Acadian は西のプリンス郡 Prince County のアベンジュリン Evangeline Region を中心に、主に6ヵ所のコミュニティを形成しています。アイリッシュも各地に点在しています。

これまでのレポートでみてきたようにニューファンドランド島やケープ・ブレトン島には移民由来の音楽でありながら、島を象徴する伝統音楽が存在していました。いわば「これがニューファンドランド音楽」「これがケープ・ブレトン音楽」というブランド化ができていたのです。ところがPEIではそのような状況は存在せず、それぞれの移民が固有の歴史を育み今に至ります。共通点はメインの楽器がフィドルであることから、総称して「フィドル・ミュージック」と呼ぶようですが、その呼称はケルティックをはじめ、オールドタイムやブルーグラス、ダウンイーストなどのルーツ・ミュージックも含め、非常に広い範囲を指しています。各ジャンルが混在する状況はもっともカナダ的とも言えますが、いったい何故このようになったのでしょうか? そしてPEIの音楽とは何なのでしょうか?

謎解きを始める前にまずはそれぞれの状況についてより詳しく見てみましょう。

島を3つに区分する

本レポートの最初の調査地であるニューファンドランド島滞在中にMemorial University of Newfoundlandを訪れました。Ethno Musicology で教鞭をとるメーガン・フォーシス Meghan Forsyth は複雑なPEIの音楽事情を比較的分かりやすく解説してくれました。彼女によれば、島は東からキングズ郡、クイーンズ郡 Queens County、プリンス郡に分かれていますが、東のキング郡ではスコティッシュが、西のプリンス郡では主にアケイディアンの音楽が盛んです。州都シャーロットタウン Charlottetown を擁する中央のクイーン郡では様々な音楽が混在しており、ケルティック・ミュージックの他にフィドルのドン・メッサー Don Messer のTVプログラムで有名になったダウン・イースト Down East スタイルなどをはじめとするルーツ音楽も人気があります。

PEIのスコティッシュ音楽

東の海沿いの町モンタギュー Montague 出身のフィドラー、ワード・マクドナルド Ward MacDonald に話をききました。彼は、幼い頃から音楽に恵まれた環境に育ったそうですが、それはスコティッシュ由来のものでした。スコティッシュと言えばケープ・ブレトン島の音楽を想起させますが、ここPEIにも同時期にスコティッシュの人々が入植していました。音楽は、フィドルやピアノで演奏される形態、ダンスの種類、曲のレパートリーなど、どれもケープ・ブレトンとほぼ同じだとワードはいいます。海を隔てているとはいえ、じっさい近い島同士人々の交流や強い影響もあったようです。例えばワード自身もケープ・ブレトンのゲーリック・カレッジで勉強した経験があると教えてくれました。

音楽のあり方についてはケープ・ブレトン編を参照していただくとして、ワードは、それでもケープ・ブレトンとはちょっとした違いがあると教えてくれました。例えばケープ・ブレトンで演奏されているジグは少し速いが、PEIでは遅めでスイングする、なぜならダンスにクルリと回転する動きが入っているからだ、と。これはケープ・ブレトン内での地域差に相当する違いに近いようです。ただ、ケープ・ブレトンでは今もダンスが盛んなのに比べて、PEIではその習慣は若干落ち込んでしまっているとも語っていました。

島で演奏されているケルティック・ミュージックと言えば、このスコティッシュ由来の音楽を指すことが多いようです。ワードら地元のミュージシャンはもちろん反発していますが、隣島のケープ・ブレトンの強い影響力もあって、一括りに「ケープ・ブレトン音楽」と呼ばれることもあるようです。一方、人口としては少ないながら、音楽的な影響を強く保ち優秀な奏者を輩出しているもう一つのケルティック・ミュージックがあります。それがアケイディアンの音楽です。

PEIのアケイディアン音楽

アケイディアンは主にカナダ東沿岸州マリタイムス Maritimes に住むフランス系住民を指し、同じくフランス系のケベック住民とは異なる歴史背景・文化・アイデンティティを持っています。

アケイディアンの歴史的背景など詳細についてはWikipediaなどを参照していただきたいのですが、18世紀半ば起きたアケイディアンの大追放 Expulsion of the Acadians により離散したアケイディアンは、その後英国領となったカナダ東部沿岸州に再入植し始めました。現在の地理的な分布はその時期から始まっており、現在PEIの人口の4%にあたる5000人ほどがフランス語を母語としています。

元々アケイディアンにはフランスのヴァンデ Vendee からの入植者が多く、他にノルマンディー Normandie、ブルターニュ Bretagne からも入植者がいました。現在はブルターニュ以外の地域ではケルト音楽の伝統は廃れていますが、アケイディアンの文化を見渡しても、フランスから引き継いだ曲はほぼ残っていないと言われています。

ではどのような曲がレパートリーなのでしょうか? エマニュエール・リブロン Emmanuelle LeBlanc は、PEIのアケイディアンは主にスコティッシュの曲の影響を受けている、と教えてくれました。彼女はヴィシュテン Visht蓆という地元のアケイディアン・バンドのメンバーですが、彼らの文化では主にスコティッシュの曲をアケイディアン・スタイルで演奏するのが一般的で、レパートリーの半分はスコティッシュではないかと推測しています。その他にアケイディアン固有の曲やアイリッシュ、近年ではケベックの曲もレパートリーになってきているようです。

https://www.youtube.com/watch?v=fX_EhtJW0NU

♪Vishtèn

ではアケイディアン・スタイルとはどのようなものでしょうか?

例えばフィドルの奏法では、左手で装飾音を入れず右手で弓を頻繁に動かす、いわゆるシャッフルさせるのが特徴的です。

https://www.youtube.com/watch?v=5Lsg8B7zCaI

▶フィドルの奏法「シャッフル」

またポードー・リットミィ Podo Rythmie、英語でフット・パーカッションと呼ぶ独自のステップ奏法があります。主にフィドラーが座って演奏しながら、足を踏み鳴らし曲に合わせて複雑なリズムを刻みます。スコティッシュのようにただ拍の頭をとるのと違い、このフット・パーカッションはアケイディアンの独自性をかなり際立たせています。同じフランス系のケベックでもフット・パーカッションは非常に盛んですが、ケベックとアケイディアンにはやはり違いがあります。例えば次の動画のように動きをそろえるような振付はアケイディアン特有のもので、ケベックではあまりみられない、とエマニュエルは言います。

https://www.youtube.com/watch?v=RCiYywNwo1E

▶VishtènによるFoot Percussion Choreographyの動画

もちろん曲のレパートリーも違います。例えばケベックではクロケッド crookedと呼ばれる、拍が多くなったり少なくなったりする習慣が一般的で曲がやや複雑にできていますが、アケイディアンの伝統曲はもっとストレートのようです。同じフランス系でもケベック音楽の影響はここ十数年のことであり、スコティッシュやアイリッシュにより多く影響をうけている、とエマはいいます。

ちなみに彼女からきいたユニークな話があります。PEIの北東にあるマグダレン諸島 Magdalen Islands、これはケベック州にあたる島ですがPEIの方に距離が近く人々の往来があります。またケープ・ブレトン島にも近いためラジオの電波を受信できるそうです。ところが、昔はラジオから入る電波が途中で途切れてしまい曲の半分しか聴けなかったため、残りの半分は自作するということがしばしば行われていたそうです。こうして出来た曲はハイブリッドチューン Hybrid tunes と呼ばれ、この島のレパートリーを独自なものにしているようです。

ところでアケイディアンの芸術文化振興組織であるFederation Culturelle de Ile du Prince Edouardのジスレイン・コーミエ Ghislaine Cormierによれば、PEIのアケイディアン音楽はより器楽曲に特化しているようです。これは隣の州、ニューブランズウィック州 New Brunswick(=NB)と比べるとより顕著だと教えてくれました。NBではアケイディアンが人口の約三割をしめ、英語とフランス語の2言語を公用語としているカナダ唯一の州ですが、それ故に英語を母語とする住民に対する反感も根強いようでフランス語歌謡のレパートリーがかなり多いようです。一方PEIではアケイディアンは少数派であり英語圏に対して融和をはかる必要がありました。そのため、結果として言語的障壁のない器楽曲が多くなったということです。勿論フランス語の歌もありますが、それらは主にアケイディアンのコミュニティーの中で歌われることが多いとジスレインは言っています。

(第10回に続く)