WEB originalでの短期連載「アルゼンチン・モダン・フォルクローレへの入り口」も好評だった近藤秀秋さんから、日本のフリージャズ入門の寄稿が届きました。演奏者だからこそ書きえた、それぞれのミュージシャンの表現への動機や意識構造にまで言及したレビューは、はからずもフリージャズとは何か? という問いに応えるものにもなっています。

近藤秀秋

ギター奏者、音楽ディレクター、録音エンジニア、ビショップレコーズ主宰、即興音楽アンサンブル「Experimental improvisers’ association of Japan」リーダーなど。主な作品としてCD『アジール』(PSF Records, PSFD-210)など、近日中に書籍『音楽の原理』(アルテスパブリッシング)刊行予定。

独創力のあるものほど、同時代人には認められにくい。独創性があるということは、その時代の文化が共有する価値観やパラダイムから浮き出ているということでもあるからだ。とくに、ほかとの差異に恐怖心すら抱くような日本的な意識構造のなかでは、異種なものと出会ったとき、また、その価値が判断不能であった場合、「良い」というより「悪い」といっておいたほうが、既成の価値観念(つまり自分の所属している文化圏)と対立しなくてすむ。日本では、独創性の強いアーティストであるほど私的な戦いを強いられやすい。音楽的には核心に迫る動きをしながらも、日本の音楽文化のなかでは、つねに見えがたい傍流のように見つめられる音楽。本稿では、そんな音楽である日本フリージャズを、サックスを中心に紹介してみたい。

日本のフリージャズには、世代ごとの断絶が認められる。最初期の世代の音楽は、ジャズの学習から独自性へと至った表現重視の音楽といえる。音楽における表現とは何か。音楽における「表現」という言葉の使われ方には幅がある。実演のさいの「表現」とは、演奏でその音をおもてに表すその表し方を示すもので、それは感情やメッセージを表現する類のことではない。強弱、速度、音色、奏法、それらの変化……もちろん、音の喚起した内観をある感情や視覚風景と結び付けようと振る舞うことは可能だ。たとえば、歌音楽で恋人との別れの情感を音的に表現しようとすることはできる。しかし音の発し手が「悲しみを表現」したところで、その表象が「悲しみ」として受け取られるとはかぎらない。表現された音そのものと、その消費段階で身体内部に起きる物質的な発生や動きとその覚知(仮にこれを内観と呼ぶことにする)、表現が直接に狙っているのはこの点であり、表象記号としての働きはそれ以降に続く恣意性という域を超えるものではない。内観に直接にアプローチしにいく音の表現、ここで話そうと考えている「表現」とはこのようなものだ。

日本フリージャズの黎明期に起きていたこと、それはアメリカのフリージャズの並行輸入ではなかったように思う。米国ジャズの学習期をいよいよ過ぎた日本の音楽家が踏み込んだ部分、これが日本のフリージャズという形を取ったのではないだろうか。同じことが現代音楽の世界でも起き、浮き彫りとなった部分は大きく重なっていた。文化衝突によって浮き彫りとなった、自文化の所有するもの。

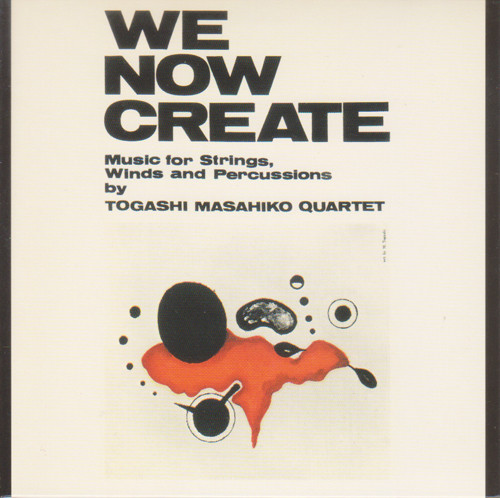

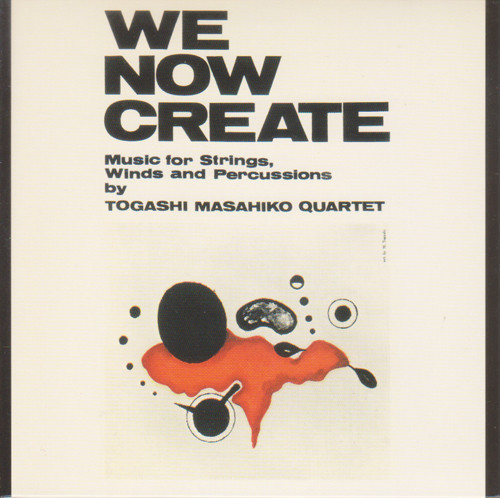

富樫雅彦『We Now Create』(日本ビクター、SMJX–10065)

サックスの前に、まずは日本フリージャズを語るうえで欠かせない一枚を。1969年、富樫雅彦(dr)と高柳昌行(gtr)の双頭リーダーバンドをもとに作られたカルテットによる、日本フリージャズ最初期の録音。メンバーは上述の2人に加え、吉沢元治(cb, vcl)と高木元輝(tenor sax, cornpipe)。批評家の故・副島輝人とともにロシアを楽旅していたときに、氏がアルハンゲリスクの暗がりで「日本のサックスは高木元輝と阿部薫のふたりだけでいい」といっていたことを思い出す。タイトルから察するに、レコーディングの瞬間に創造した音なのだろう。この録音の頃は、音楽も音楽家もまだ意味の次元まで届いておらず、それはフリーでどう演奏できるか、というレヴェルに留まる。演奏の根拠として響いているのは、やはりジャズだ。ここに揃った4者は、それぞれ以降の日本フリージャズの軸としての仕事を果たし、それぞれが強靭な音楽を生み出していくことになる。

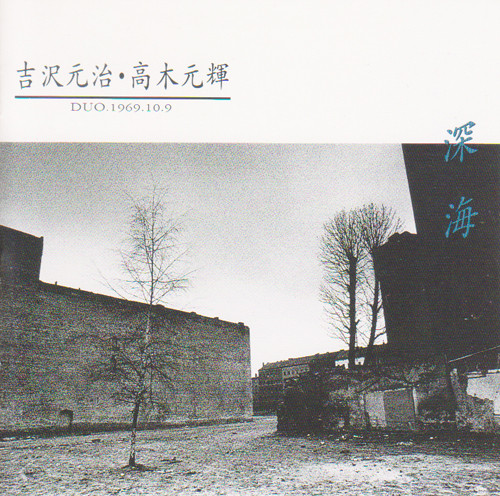

吉沢元治・高木元輝『DUO. 1969.10.9 深海』(P.S.F RECORDS、PSFD-47)

同じく69年、上記『We Now Create』のおよそ5ヵ月後、同セッションに参加した高木元輝と吉沢元治のデュオによるライヴ・パフォーマンス。取り上げられた曲はオーネット・コールマンの〈Lonely Woman〉のほか、富樫雅彦、チャールズ・タイラー、高木自身のオリジナルの4曲。富樫と高柳という主張の強い音楽家の音的な支配から離れた両者は、ここですばらしい表現に到達する。高木のパフォーマンスは、未発表音源を含めて数多く聴いてきたが、私はこれを超える演奏を知らない。余談だが、この音源は録音より25年後に発掘音源として発表されたが、発表当時は高木と吉沢の関係が良好ではなく、レーベルオーナーが吉沢にリリースの話をしたさいは、吉沢が難色を示したそうだ。ところが音源を送ると吉沢からすぐに連絡があり、「これは高木の最高傑作だ。彼のためにもこの音源をリリースしてくれ」といったという。ここでの高木の演奏は、より量的/力的な方向に向かっており、ジャズの延長線上にあるところの、フリージャズ的表現がいたる極点まできた感じだったのではなかろうか。しかし、それだけではとらえきれない何かが、『We Now Create』と本作のあいだには存在する。その部分こそが、アメリカのフリージャズと相対化されたさいに「日本的」と呼びたくなる部分として、次につながっていく。

阿部薫『またの日の夢物語』(P.S.F RECORDS、PSFD–40)

高木元輝が『We Now Create』セッションに参加した翌年、阿部薫(alto sax, ほか)がデビューする。阿部は、死ぬまでサックス独奏という特異な表現を貫いた。阿部薫に関しては、表現のあり方やパフォーマンス自体のコンディションが録音年度によって相当に変わってくるので、初めて手にされるときには注意したほうがいいと思う。なかでも72年のライブ録音の多くは、爆発的なスピード感を武器とした初期パフォーマンスの到達点といえる。発掘録音として阿部の死後に発表された本作は、そのなかでも白眉、圧倒的なパフォーマンスであり、生前に発表された阿部のソロ・パフォーマンスのレコードがこの1枚で吹き飛んだ。阿部自身がジャズの勉強をしたとは思えない。最初から「サックス」だけが、そしてサックスを通しておこなわれる何らかの表現だけが目指されていたのではないかと思う。このあり方自体が、ジャズのラインにはない個的戦いという、表現型の日本フリーの宿命をすでに準備していたように感じる。

阿部薫『ラストデイト』(DIW、DIW–335)

1978年、阿部薫はブロバリンの過剰摂取によって、短い生涯を閉じる。その直前、生前最後の録音となったのが本作。72年録音の演奏と比べると、楽器の発音がすこぶる良い。しかしそれ以上に特徴的なのは、ダイナミクスやインターヴァルといった拡張された表現域で、これはジャズや西洋音楽にある音楽とはまったく違う領域に確立されている。これはセカンド・セットのギター即興でも、サード・セットのハーモニカ即興でもまったく同じだ。ここにある演奏が強く表現的であることは強調しておきたい。つまり、自己表出を拒否する形で音にアプローチしているデレク・ベイリーや、数理的に分割されたセリー系の現代音楽とはディレクションがまったく違う。そして、表現に向かったさいに立ち上がってくるインターヴァルや非ジャズ的表現(グラデーションと雑音、ゼロの存在など)……私はここに日本の言語のシラブル、そして琵琶/尺八系の日本音楽の響きを重ねて聴いてしまう。海外のフリージャズと相対化したときに立ち上がる日本フリージャズの表現的傾向とその領域は、この録音の時点ですでに確立されていたように思う。

浦邊雅祥『我は聖代の狂生ぞ』(P.S.F Records、PSFD–147)

ある外国の批評家が、「P.S.Fの果たしたもっとも大きな仕事は、浦邊を発掘したことだ」といったそうだ。数多くの国内外の演奏家と共演してきたが、浦邊との共演は、私のなかの何かを変えた。阿部薫の表現を物にするところから手をつけたのではないかと思うが、しかし自己名義の第2作となる本録音(海外のレーベルから引く手あまたの奏者であるので、もしかするとこの前に出ているのかもしれない)にして、すでに浦邊はそこから離れ、独特の、そして高い表現域に達している。

仮に音に関する部分だけを語るとしても、サックスによる弱音域の表現への組み込みなど、目を見張る点は多い。しかし、本質はそこではない。空間の響き、フォルム化から逆行する「さわり」のごとき音の成分、気配……これらをすべて音楽の要素として構成し切ってしまう(あるいは、音を「音楽」という枠そのものから開いてしまう)その振る舞い。西洋音楽が(また西洋音楽に感化されてきた多くの日本音楽が)制度化してきた音楽の成立因そのものを崩す音楽。本人は「俺の問題だ」というだろうが、あえてそれを「日本の」云々というのであれば、その核心は最終段でこういう出で立ちとなるのではないか。

望月治孝『六月の線』(自主制作、番号なし)※DVD

声楽では、声区の切れ目をきれいにつなぐためにブレンディングをおこなう。浦邊と同じように阿部薫から表現を立ち上げたアルティスト望月は、自分のかかわる会場のアコースティックとサックスの音の境界をなくすがために、そのブレンディングのためにブレス音を自らの表現に組み込んだのではないか。技法そのものはミシェル・ドネダやジョン・ブッチャーが用いる技法と同じだが、目的が違う。ブレス表現の獲得によって、サックスでは不可能であったピアニッシモを望月は獲得し、ダイナミクスにおいては最大の表現幅をもつサックス奏者となった。音の表現をダイナミクスに関していうと、あるかないかではない。極小と極大という両極のあいだにあるグラデーションのすべてを使い切ること。サックスという楽器の構造的特徴を乗り越えた望月は、そのピアノとフォルテの中間にあるものを内観創発としての「表現」ではなく、メロディそのものに直結させることによって、抒情を作る。DVDである本作は、フリージャズという行為の現場の苛烈さを伝えるものとしても価値がある。

阿部薫、浦邊雅祥、望月治孝。その全員が「日本のフリージャズのサックス」という枠から自分がとらえられることを嫌うだろうが、彼らが獲得した表現領域がもたらすものと、制度化された西洋音楽的な音楽の成立場からかけ離れたその音には、「日本のフリージャズ」的ともいえる表現技法と、それによって導かれるところの領域を我々に可視化する。音楽という形式において、その意味自体を変容する音楽。これはいずれ実現されるのではないだろうか。

森山威男『mana』(徳間ジャパンコミュニケーションズ、TKCA–70494)

アメリカのフリージャズが、アメリカの先達のパフォーマンスを踏まえて前進していくのにたいし、日本のそれは日本の先達との連関性をもたずに立ち上がることがある。たとえば、高木元輝や阿部薫を知らず、コルトレーンやリーブマンからフリーに入る、というのはあり得ることだ。山下洋輔トリオは、第1世代と断絶された第2世代の典型といえる。山下トリオに参加していた森山威男のドラミングは、エルヴィン・ジョーンズをはじめとしたアメリカのモダンジャズに直結する。森山のリーダーバンドの音楽は、演奏の従属する先としてのフォルムを最低限に抑え込むことで演奏表現をフリージャズに近づけた。本作は井上淑彦と林栄一という優れたサックス奏者を擁した森山の傑作で、力ずくで圧倒する音の数々は壮観。録音技師として参加した及川公生の存在も大きい。量的表現を侮ることはできない。人間の感覚器官の許容量を凌駕する「量」としての情報は否定しがたい音楽的効果をもつ。本作は、日本ジャズの頂点のひとつといえる録音ではないだろうか。

ジャズ型ともいえる「表現」のあり方が、阿部以降に続いたサックス奏者の狙うそれとは違うという事実に留意しておきたい。ジャズ的表現と浦邊や望月の表現の非透過性。日本フリージャズのサックスという局面において、双方のイデオロギーの弁証法的な乗り越えは実現できないままであるように思える。

片山広明+石渡明廣+不破大輔+豊住芳三郎『fiktion』(Studio Wee、SW201)

第1世代との断絶、そして第2世代とのつながり。あるいは第2世代とのつながりも、アメリカのジャズを通して共有されるに至っているのかもしれない。いずれにしても、『We Now Create』セッション参加のミュージシャンの表現した音楽と、表現にたいする価値観を共有できるかどうか、ここが分水嶺である。

欧米というパースペクティヴからすれば周縁と映る日本の演奏家は、自身の音楽ルーツとその活動をつなげることがむずかしい。こうして、新世代の日本のフリーは、海外とも日本の前世代とも強くつながらないまま、それそのものの集団を作り、その価値を共有しながらひとつの潮流を創りあげる。ジャズを基軸にするが、いわゆるフォー・ビート・ジャズやオーセンティックなそれではなく、ロックあるいはフュージョンなどの音楽もときとして柔軟に取り込みながら、フォルムの緩い、アドリブの余地の広い、という意味での「フリー」に近い音楽を志向する一群がある。「地底レコード」や「Studio Wee」といったレーベルは、そうした音楽を広く拾ってきたレーベルといえる。本作はStudio Weeの記念すべき第1作で、ここでサックスを担当する片山広明は、この集団における代表的なサクソフォニストのひとりである。

ONNYK『in a trice...』(Bishop Records、EXJP016)

林や片山の活動拠点は首都圏である。日本では、ジャンル音楽(たとえばジャズやタンゴ)の音楽家は、共演者や活動の場を求めると東京を目指すケースが多い。結果、全国の演奏家がいちど東京に集まり、東京で音楽が作られたあとに全国を周遊して音楽の再分配が起こる、という構造が生まれる。こうなると、地方で活動する音楽家は、日本のあるミュージシャン・コミュニティからの影響を受けることなく、独自に音楽を発展させることになる。断絶という意味では、本国ジャズよりもヨーロッパのフリーインプロヴィゼーション/フリージャズからの直接の影響を強く感じさせる演奏家がいる。岩手を中心に活動する金野吉晃(ONNYK)である。エヴァン・パーカー、ペーター・ブレッツマン……優れた論客でありオーガナイザーでもある金野は、録音や招聘を通してヨーロッパの即興奏者と直接につながる。そして金野のサックスは、長年に渡る個的な鍛錬によって、彼らを凌駕するレヴェルにまで達した。ヨーロッパ型即興の開拓したダダイスティックな技法、これを表現に還元するという所作をなんとも日本的と感じるのは、私の思考にバイアスがかかっているからだろうか。河崎純(cb)、中谷達也(dr) という、即興のみならず現代曲からジャズまで幅広い音楽を演奏する視野の広い共演者と作り出した音楽は、すでに日本フリージャズ第1世代の音楽の深みを乗り越えている。ひとつの音だけを追求した結果に深化された音、日本フリージャズ・サックスの隠れた傑作のひとつ。

柳川芳命・もQ『Grind the Air』(極音舎、GO–07)

個的な表現を深めたもうひとつの例を。柳川芳命は、名古屋を中心に長年活動を続けているアルト・サックス奏者。ライヴ・シリーズ「地と図」のCD化が91年であるから、柳川は少なくとも24年に渡って個的な活動を続けていることになる(ただし、これは東京のシーンと断絶されたという程度の意味であって、彼を個的と表現するのは暴力的に過ぎるかもしれない。柳川は長いパフォーマンスを通じ、名古屋周辺に音楽シーンを作り上げている)。阿部薫を題材とした劇映画『エンドレス・ワルツ』で、阿部に代わってサックスを演奏した柳川芳命だが、強靭さを軸とする演奏は阿部というにはあまりにジャズだ。ただし、速度/音量方面だけに傾斜していかないセンスは、無意識的にも高木や阿部という日本フリージャズの胎動期の世代と価値観を共有する。「ひとつの音」を一生かけて追求していくタイプの奏者にとって、この瞬間をとらえた録音を残せたことは幸運であった。豪放だが粗雑さは微塵もない、洗練され、かつ優れた表現。

即興音楽の世界では相当なフォルマリストである私が、表現に絞って音楽に言及したのは不自然に思われるかもしれない。これは日本のフリー・フォームの音楽の長所をとらえて述べたがゆえにそうなったのであり、これらの音楽が発展の余地を残さない音楽の到達点であるとは思っていない。たとえば、望月と共演させてもらった録音『el idioma infinito』で私は、これら日本のフリージャズの表現にフォルムを与えようと試みたが、この行為自体が日本フリージャズのある側面を問題視している証拠でもある。こうしたフォルムにたいするウィークネスなどを踏まえたうえでも、「日本フリージャズのサックス」というものが全体として浮かび上がらせた表現域はすばらしい。それは、フリーの内側で音をとらえるのではなく、音楽全体を見渡したときによりわかりやすい。ロバート・グラスパーやクリスチャン・マクブライド、あるいはクラウディオ・アバドやジョン・ウイリアムス、マイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーン……彼らの演奏になく、日本人フリー・ジャズのサックスの一部の系譜に存在し、共有されているもの。

表現喪失、これは現代の音楽の特徴のひとつだ。すべての音楽が表現志向にある必要もないが、表現志向にありながら表現域にたいする気づきや気遣いの浅い音楽が増加していることは問題だ。ジャズ/フュージョン系のギタリストがエフェクター操作によって望まれた音色を獲得するのと引き替えに、使えたはずの音色変化やダイナミクスの表現幅を犠牲にしていくさまは、表現にたいする無配慮を感じる。同様の事態は別ジャンルの音楽にも広がっている。連続する16分音符を(それがピアノであろうとフォルテであろうと)均等のダイナミクスで演奏する所作……表現にたいする気づきや気遣いがあったとしたら、こういう所作は起こるであろうか。また、限定的な表現のあり方に傾斜していく傾向にも疑問を感じる。表現をあるパラメータだけに限定し続けることは、他のパラメータにおける表現にたいする気づきや気遣いがないということでもある。さらに、身体記憶に表現をすべて従属させる傾向にも問題がある。ジャズ表現の多くは、クラシックの演奏家に比べ、指先や体で音楽を考えている。身体化された表現と音の響きそのものから導かれる表現の両立をみるに、日本フリージャズの一部が達した領域は、聴衆に大きな示唆を与えるのではないだろうか。

音楽は、表現方向だけに伸びているものではない。フォルム、意味……これらの要素すべてを含めて音楽は立ち上がる。表現の一点において音楽を突破しようとするのは疑問だが、現在の音楽状況においては、表現にたいする再考はなされてしかるべきではないだろうか。表現喪失のこの時代に、日本フリージャズのサックスが到達した表現領域が示唆するものを考えることは重要な意味をもつだろう。また、単純に日本フリージャズ未聴の方がそのサウンドに触れたとき、その圧倒的な表現性に衝撃を覚えるのではないかとも思える。音楽表現という領域において大変な魅力をもつ音楽群として、いま、日本フリージャズに耳を傾けることを推奨したい。