音楽用語のなかでも、“わかったようなわからないような言葉”の筆頭といえば、「通奏低音」。2種類の鍵盤楽器──チェンバロとオルガンのあいだに挟まれて、チェリストはなにを考えて演奏しているのでしょうか。バロック音楽を中心にチェリスト、指揮者として旺盛な活動を展開する鈴木秀美さんが、「通奏低音弾き」の立場から、音楽に新しい視点をあたえてくれる連載です。

→この連載が本になりました!

鈴木秀美『通奏低音弾きの言葉では、』

鈴木秀美

チェリスト、指揮者

神戸生まれ。チェロを井上頼豊、アンナー・ビルスマに師事。18世紀オーケストラに在籍。ラ・プティット・バンド、バッハ・コレギウム・ジャパンの首席チェロ奏者を務める。2001年にオーケストラ・リベラ・クラシカを結成。ハイドンをはじめ古典派を中心とする演奏活動を展開している。第37回サントリー音楽賞、第10回斎藤秀雄メモリアル基金賞受賞。山形交響楽団首席客演指揮者。著書に『「古楽器」よ、さらば!』(音楽之友社)、『ガット・カフェ』『無伴奏チェロ組曲』(以上東京書籍)。www.hidemisuzuki.com (photo by K. Miura)

[Episode1]通奏低音?

通奏低音という言葉をご存知だろうか。ただバスとか低音というのとどう違うのか。それをよく分かってか分からずか、世の中では時々新聞や雑誌などで比喩的に用いられるようだ。たとえば「通奏低音のごとく心身に響く」「通奏低音のように聞こえてくるのは……」「頭の片隅で通奏低音のように鳴り続け……」等といった感じで、大抵ずっと続く低周波とか地鳴りのようなものを指している。音楽にはドローンといって、ドとソをずっと鳴らした上に旋律を作っていく手法があるが、自然に鳴っているものや自分の意志と関係なく響いているものに通奏低音という言葉を用いるのは、実はハズレである。その全盛期であったバロック時代、通奏低音は楽曲全体を司るものであり、無意識どころか意識ありまくりの重要なものであった。

一般的に人が音楽を聴くとき、まず耳に入ってくるものや後から思い出せるものは何といっても旋律、メロディである。メロディには言葉と同じように、少々変わっても大筋や意味合いには大差ない枝葉の音もあれば、これが変わっては大変、意味が変わり曲は違う方向へ行ってしまうという重要な音もある。その意味合いの大切さ加減や筋書きを作っているのが和声、ハーモニーであり、それを支えるのが低音である。土台が低音、ハーモニーの進行こそは物語の大筋であり、そのハーモニーの天辺を紡いで出来るのが旋律である。 もっと平たくいえば、通奏低音は「伴奏」であり、和声は旋律の色合いともいえる。18世紀の楽譜は、例えば一般的なソナタなら2段の楽譜、つまり旋律と低音だけが書かれている。トリオ・ソナタなら旋律が2声部なので3段、オーケストラのスコアなら様々な楽器が書き込まれるが、一番下の段は低音パートになっている。その低音の段の下には数字で和声が書き込まれていて、作曲家が旋律の下にどういう筋書きや色合いを欲していたのかが分かるしかけになっている。ギターの人が見るコードネームと原理は同じで、和声は表すが正確な音の配置が書かれているわけではない。いわゆる「ピアノ伴奏」の右手が書かれておらず、代わりにそれを表す数字が下に書いてあるということだ。鍵盤奏者やリュート奏者は、その数字や旋律をみて、適宜その数字に合った和音や適切な対旋律を即興して弾いてゆく。このような作曲及び演奏の方法が通奏低音であり、奏者自体も、しばしば「奏者」を省いて通奏低音と呼ぶ。

通奏低音奏者の第一は和声も受け持つチェンバロやオルガンなどの鍵盤奏者、それにリュート・テオルボなど和声を持つ撥弦楽器だが、そこにチェロ、ヴィオローネ、コントラバス、ファゴット、トロンボーン等々の楽器が加わって、響きの土台を作る。室内楽ではチェンバロとチェロやヴィオラ・ダ・ガンバなど1〜2人が普通だが、バッハのカンタータのようにオーケストラや合唱の入った作品やバロックのオペラ等では、上記の楽器が通奏低音グループを形成する。ティンパニもまた、加わったときには通奏低音の仲間と考えるべきである。つまり、通奏低音はある複合的パートの総称なのである。 17〜8世紀──ものによっては19世紀前半も含む──の音楽は低音主体に作られているので、奏者もまた、旋律や中音域を受け持つ数々のパートと《通奏低音グループ》という分け方ができる。弦楽器と管楽器(時に打楽器)で構成されるオーケストラの中にあって、チェロやコントラバス、ファゴットは、オーケストラに属するのか通奏低音グループに属するのか。これが、実はなかなか微妙なところなのである。オーケストラの仲間、つまり弦楽器・管楽器それぞれと溶け合いながら、通奏低音としては鍵盤・撥弦楽器と共に全体を支えるひとつの「機能」となるわけだが、それぞれの役目に求められる反応や弾き方は必ずしも同一とは限らず、そこに様々な駆け引き、やり取りが生まれてくる。

いわば「鍵盤楽器の隣」、通奏低音は長年私の定位置であった。バッハ・コレギウム・ジャパンの創設以来、またラ・プティット・バンドも1991年から2000年まで首席を務めたほか、ヨーロッパ各地でオペラ、室内楽やオーケストラに参加し、その間、J.S.バッハの全ての教会カンタータと殆ど全ての器楽曲、バロック器楽曲、声楽曲、前古典派・古典派の交響曲、オラトリオ、オペラ、そして数多くの室内楽を演奏してきた。音楽家が一生の間にどれほどの曲を演奏するのか、真面目に考えたことはないが、たいてい誰でも恐らく随分な数になるだろう。その間の、言わば「行間」の経験をつらつら書いてみようと思う。

通奏低音は様々な規則によって成り立っており、ともすればアカデミック、学問的で頭でっかちな人間の集まりと受け取られがちである。しかも弾く音符はそれほど多くない、時には極端に少ないので、指はそんなに回らない人だとも思われる(実際、カンタータのレチタティーヴォなど、指は1本ありゃ十分! と思う曲もたくさんある)。何よりもまず、何が難しいのか、どういう仕事をしているのか、外にはあまり分からない。実は上声部を弾いている人もあまり分かってはいない。ジャンルを問わず、簡単そうな仕事や目立たない仕事にはいろいろと知られざる事情、悲喜交々の経験があるものだ。通奏低音もまた然り。こういう仕事をしている人、これからしたい人、また普段コンサートや録音で音楽を聴かれる方々にも、裏方の仕事の事情を少しばかり知っていただき、楽しんでいただければ幸いである。

[Episode2]不均等な音律

オーケストラやアンサンブルを支える通奏低音グループの中にあって、チェロは、ほとんど全ての音を鍵盤楽器と一緒に弾く唯一の楽器である。ファゴットも同様だが、レチタティーヴォやアリアなどには含まれないことがチェロよりも多く、コントラバスは、正確には常に1オクターヴ低い。

鍵盤楽器は和音を伴って弾くので、チェロはバス・ラインを補強すると同時にその響きの中にうまく溶け込まなければならない。理想的には、「和声感のあるチェロ」とか「バスがしっかり聞こえるチェンバロ」、「音が増減するオルガン」と聞こえるのがよく、それでこそ通奏低音が一つの機能となる。

和音はそれぞれの配置や弾き方によってさまざまに聞こえるが、一つの音の性格や色合いを具体的にするものなので、少々調律が狂っていても説得力は単音よりもはるかに大きく、チェロと音程がもし違っていれば、鍵盤の方が「正解」に聞こえ、チェロはハズレに聞こえる。つまり通奏低音のチェロは、端から端まで「正解」と共に弾かなければならない宿命であり、それはなかなか簡単にはいかないのである。さらに面倒なことには、17〜8世紀の音楽はほとんどの場合平均律を想定して書かれておらず、半音の幅は全部同じではない。そこで、チェンバロやオルガンとぴったり合って弾くためには、まず調律を少しは知っておかなければならない。

「平均律」という言葉を聞かれたことがあるだろうか。音楽家でも面倒だと思う話ではあるが……いや、イッパンの方はもっと教養があってすぐにご理解されるかもしれないので、ざっとお話ししておこう。

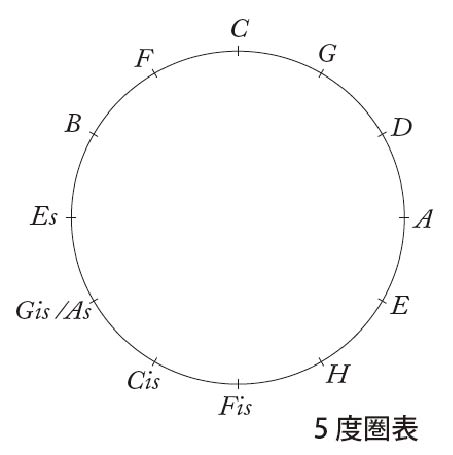

2音間の周波数が整数比になるとき、それを純正と呼ぶ。オクターヴなら1:2 (440Hz:880Hz)、5度(ド〜ソ)なら2:3、4度なら3:4 という具合である。純正な音程はすっきりと止まって聞こえ、うなり(ビート)が生じない。周波数はオクターヴの場所によって数値が大きく異なるので、音程について話すときには対数のセントという単位を用いる。1オクターヴは1200セント、純正5度は702セントである。この、純正5度をド→ソ→レ→ラ……と12回積み重ねると再びドに戻ってくるのだが、これがどういうわけか最初のドのぴったり上にはまらず、行き過ぎてしまう。どうして? と誰でも聞きたくなるところだが、これこそはまったく神様のイタズラ、或いは大いなる恵みなのである。それを見つけたのがかの有名なピタゴラスであることから、その行き過ぎる約24セントのことを〈ピタゴラスのコンマ〉という。また、ドから4回5度を重ねてできるミを2オクターヴ下げるとド〜ミの3度が得られるが、これまた純正にはならず、22セント行き過ぎてしまう。こちらは〈シントニック・コンマ〉、この二つの「行き過ぎ」の差を〈スキズマ〉(隙間、ではない)と呼ぶ。この「行き過ぎ」をどうにかして解消しなければ5度圏(下図)が閉じず、1オクターヴ内全部の音を調律できない。

歴史的には、音楽に調性や和声というものが入ってきたとき、どこの3度も全部美しくしようとして、全ての5度を狭くしたところ、A♭とG♯は全然同じ音にならず、「行き過ぎ」ではなく足りなくて5度圏が開いてしまっていた方が先であった。これを〈ミーントーン〉と言い、弾く曲によって調律替えをしなければならなかったのである。美しい3度を得ようとすれば足りず、美しい5度を欲すれば行き過ぎる。まことに皮肉なものであり「全てを得るものはいない」と言われるとおりである。

いずれにせよ、調律法とは即ち、5度の幅を少し動かして3度をきれいにし、5度圏が閉じるようにするものである。

この歪みを全ての5度に等しく割り振ったものが「平均律」で、5度は純正702セントの代わりに700セントになる。純正に近くて美しいが、それを重ねた3度はまだ14セントも広すぎるので、ピアノの鍵盤真ん中辺りのド—ミを弾くと、1秒間に5回もうなりが出てしまう。よく聞くと「ワワワ〜」とぶつかり合い揺れているものを「調和している」ことにしているのである。そこで、せめてよく使うハ長調やト長調など、♯や♭の数が少ない調はもう少し美しくしたいではないかと考え、5度圏の右側と左上あたりの5度をもっと狭くし、左下辺りの5度は純正のままにする方法、つまり不均等に歪みを割り振るのが「古典調律」と言われるものだ。どの5度をどれくらい狭く(或いは少し広く)するか、幾つの5度で解消するかによって3度の幅が変わり、調性によって美しい調が変わってくるのである。つまり古典調律とは、よく使う部屋は掃除するがあまり使わない部屋はそれほどきれいではないという掃除の仕方であり、どの部屋も等分に、本当にきれいではないが全部それなりに使える、というのが「平均律」である。どちらが良いかは生き方次第、いや曲次第。

5度を狭くすると3度がきれいになる、という理屈をご理解いただけただろうか。何調にしても主和音の3度が一番重要なので、それが美しいのは何よりなのだが、ヴァイオリン属の楽器は5度調弦なので、自分の楽器の開放弦をすっきりと美しくしてはいけないことになり、これはなかなか頷けないものである。しかし、他の楽器と合奏するときには、我慢してこれを受け入れなければ美しいハーモニーは得られない。アカデミックな知識が本能的な耳を制御する、というと大袈裟だが、それによってバッハの、或いは18世紀全般の音楽がもつ調和した響きを作れると考えれば、この我慢は価値がある。

「古典調律」で調律された音階は、半音の幅が全て同じではない。大雑把に言って、「平均律」と比べるとシャープの音は低め、フラットは高めになる。それを理解し、その時の状態がどうあれ「正解」に聞こえる鍵盤と共に弾くのが、通奏低音の仕事である。

[Episode3]ステージの調律師

Episode2で、「古典調律」の半音の幅はどこも同じではなく、ある程度その理屈を知っておかなければならないこと、また通奏低音は常に鍵盤と同時に弾くので、和音のある鍵盤楽器の方が大抵正しく聞こえることを書いた。鍵盤楽器はいったん調律したら演奏中に動かすことはないので(弦楽器の調弦のように)、調律の事も少しは知っておかないと一緒に弾くのは大変だし、あちらがおかしくてもこっちが悪いと言われかねない。そこで、調律師と通奏低音奏者の間には、他のパートにはない緊密な関係が生まれる。

一般的に調律師というと、家にあるピアノのため年に1度ほど「仕方なく」来る人、というイメージではなかろうか。ピアノの音がおかしい、この音が狂っている等々とやかましく言うのはピアノを習っている子どもだけ、親は大して気にならないのに、といった話もよくある。ピアノが客間にあったりすると調律中はその部屋を使えないし、少なくともその部屋の周りは静かにしておかなければならない。何をやっているのかよく分からず……終わって子どもが弾くのを聞いて、おや、たしかに変わったようだと感じられれば御の字、そう言われればちょっと良くなったかも? という程度かもしれない仕事に対して、この費用は高いのか安いのか……何もかもよくワカラヌ。そのうち、このピアノは其処ここの具合が悪いからそろそろ買い換えられた方がよいかも、とかいう話になった日には、胡散臭いセールスマン程度にしか思われかねない。

そういう一般家庭向けの仕事の是非は別の話として、ステージでの調律、つまりコンサートや録音前の調律という仕事をする人は「コンサート・チューナー」と言い、これは全く別の仕事と言うべきものである。チェンバロ、オルガンに限らず現代のピアノでも同じだが、リハーサル終了後コンサート開演までの時間は厳しく限られ、特にピアノの場合にはそのソリストの評価や人気にも影響が出かねない、極めて緊張感の高い仕事である。チェンバロやオルガンでは、調律如何によって奏者の人気がどうこうということは考えられないが(もともと通奏低音奏者に人気などない)、モダンのピアノに比べて楽器の構造がシンプルに出来ている分、弦が切れたりツメが折れたり、鍵盤が引っかかったりパイプのキャップが落ちたり……何が起きるか分からず、その場でいろいろ事故が起きる要素は現代のピアノよりはるかに多い。

バッハのカンタータ等の宗教作品では、チェンバロとオルガン両方を用いる。いや、そんなことは20世紀の間ずっとなかったのだが、バッハ時代の演奏に関して様々な研究が進み、どうやらバッハは両方同時に用いていたらしいということが分かって、1980年代後半頃からだろうか、そういう編成で演奏することが多くなった。面倒なことに……どちらか一方でも十分難しいのに……。

当然のことながら、二つの楽器は同じ鍵盤楽器といっても対照的な性質を持つものである。オルガンは指を離すまで音が切れず、チェンバロは減衰あるのみ。和音の厚みを表現するのにオルガンは音の数を増やすか和音の位置を変えるが(もっと変えるときにはパイプの列を増やす)、チェンバロはそれだけでなくアルペジォ(音のタイミングを僅かにずらして和音を弾くこと)をも用いる。一緒に弾くにはそれぞれ付き合い方が変わるのだが、調律に関しても両者の動きは様々に異なる。

そもそもステージというところは、演奏のために作られているにもかかわらず、一般に想像されるほど理想的な条件が揃っているわけではない。広く見えるステージも編成によってはひどく手狭なこともある。そもそもチェロという楽器は、左右斜め前後、弓のためのスペースが随分多く必要な楽器なのだが、通奏低音の時には、前述の鍵盤楽器たちとうまく連携するために狭いところに押し込められることもしばしばである。しかもそこからは歌手が遠くて聞こえないとか見えないとかいうことさえある(見えなければ聴け、聞こえなければ感じて合わせろ、というのが通奏低音の掟だ)。照明のお陰で舞台上は大抵26〜27°Cの常夏だし、たくさん人が入るホールという空間は対流で常に風が起きている。突然楽譜がヒラヒラ〜などということが起きるのはそのためだ。新しいホールは設備が良いことも多いが、サーモスタットで空調が働き始めるかもしれないし、たいてい舞台裏や楽屋と舞台上とでは湿度や温度が違う。

宗教作品は当然のことながら教会で演奏することも多いので、ホールとは違った条件が多々加わる。ライトがなくて楽譜が見えないとか、スペースが極端に狭かったりいびつな形だったり、楽屋としてあてがわれる控え室ははるか遠くの別棟で温度も湿度も違ううえ、外は雨が降っているとか、雪の降る真冬に暖房がないとか灼熱の夏に冷房がないとか、はたまたトイレは聴衆と共同で外にあるとか全くないとか……。幸か不幸かこれらは誇張ではなく、すべて経験に基づいている。

もうよく知られているように、楽器というものは総じて湿度・温度に敏感で、それによっていろいろ変化するものである。特にオリジナル楽器は即ち湿度計・温度計のようなもの、ガット弦と弓の毛はその最たるものである。

一般的にいって、温度が上がるとチェンバロは弦が伸びてピッチは下がるが、オルガンの金属のパイプは上がる。しかし湿度が上がるとチェンバロは箱が膨張するので弦が引っ張られてピッチが上がるが、オルガンはパイプが木管なら下がる。一つのコンサートの最初から最後まで同じ温度・湿度でいることはまずあり得ないので、調律師は、まずその日の朝からコンサートに至るまでの天気を睨み、何時に楽器を搬入したかを考慮し、その場所の温度・湿度、照明の具合などをみて、コンサート中にチェンバロとオルガンのピッチがそれぞれどのように動くかを予想して、どこにベストを持ってくるべきかを考えて調律するのである。両方がずっと完全に同じとは限らない。場合によっては、コンサートの開始時点ではごく僅かピッチが違うように設定されることもある。それに合わせて「1音」を弾くのはチェロをはじめとする通奏低音奏者のみ、他の人は殆ど気づかない。我々が外れていない限りは……。

いっぽう温度計・湿度計そのものであるガット弦は、温度・湿度が上がるとピッチが下がるが、裸のガットと低音に使われる巻き弦(ガットの周りに銀や銅などの金属を巻いた弦)はそのスピードが違う。また湿度が増えれば総じて下がるが、温度が上がれば巻き弦は上がる。湿気が増えて全体が少しずつ下がっているところに風が吹いてきたりすると、巻き弦だけがヒュ〜っと上がることもある。また東京の冬のように乾燥がひどい時期はたいてい弦が上がるのだが、乾燥が続くと楽器自体が縮むのでコマが下がり、弦と指板の間隔が狭くなるので弾き方を変えなければならないし、いよいよ乾燥すると裸ガットの弦が下がってくる。こうなってきた時は危険信号、楽器が割れる危険に晒されているということである。オソロシイ話だが、実はかなり頻繁に起こっている。もちろん夏には逆のことが起こり、楽器が膨らんでコマが高くなる。楽器の鳴りが悪くなったり弾きにくくなったりするが、木でできている楽器にとって、湿気はそんなに危険ではない。

こう書いてくると何と面倒なことをやっているのかと思われるだろうが、そんな道具を使った音楽的結果は、全てどこも同じの平均律、湿気も乾燥もお構いなし問題なしのスチール弦や電子楽器などを用いるより、遙かに深い喜びと感動をもたらしてくれる。

いつも誰よりも早く会場に到着して楽器を設置する調律師、天気を睨み、今晩の人の入りを考え、会場の空気を嗅ぎ、時間を計算し……というと甚だ厳密な仕事をする人のように聞こえるが、多くの場合彼らは天才的・山師的カンによってそれを処理していく、ようである。通奏低音と調律師は言わば裏方同士、公演がはねたあと喉を潤すことについても、良い情報を共有することもある。

[Episode4]ピッチ

時代や調性、共演する楽器その他諸々の条件によって、その曲に最適と考えられる調律法は変わる。ついでに言うと、17〜18世紀はピッチも一つではない。これがまた厄介なのだ。

「バロックのピッチって低いんでしょう?」と時々聞かれることがある。現在の標準ピッチはA=440〜443Hz辺りで、今はもう使う人もあまりいないかもしれないが、電話で聞く時報の正時に鳴るのが440Hzである。その半音下が約415Hzで、昨今ではバロック音楽の標準ピッチのように用いられているのだが、それで全部ではない。バッハと同じ時代でも、フランスやフランス文化の影響下にあった国・地域では392Hz前後(フレンチ・ピッチと呼ばれる)、イギリスでは400Hzと少し、また北イタリアやバッハの若い頃の北部~中部ドイツでは465Hzと、現在のAよりさらに半音高いピッチが用いられていた。また多くの場合、宗教音楽で用いられる教会ピッチ(コア・トーン)と室内楽や世俗曲に用いられる室内ピッチ(カンマー・トーン)と、スタンダードが二つあるのが普通で、教会ピッチは室内ピッチより半音或いは一全音高い。その他に、18世紀末のハイドンやモーツァルトの時代には、街によって+/−420Hz、430Hz、435Hzなどが「基準」ピッチとして存在した(こんなにいろいろあって何が基準なのか?)。昔は大工や棟梁が他の街に行くと、その地で使われる尺度をもらったという話を聞いたことがあるが、「郷に入っては郷に従え」、行く先々のピッチで演奏するのは面白いか面倒か、どちらだったろうか。

小幅の違いなら弦楽器にとってはさほど大きな問題ではないが、管楽器にとってはなかなか難しい。そこで、フルートやオーボエなど木管楽器では、組み立てる管の一部に長さの違う数本を用意したセットというものも作られていた。

バッハは、この392Hzから465Hzという短3度の幅を巧みに利用してカンタータなど様々な作品を作った。有名な《ブランデンブルク協奏曲》第2番で、オーケストラは392Hzのヘ長調、トランペットは465Hzでニ長調、一緒に弾くと同じ調性になるという仕組みだ。このことが分かるまで、20世紀の研究者達はF管のトランペットはどこにあるのかと探し回っていたそうだ。また、ヴィヴァルディが活躍していたヴェネツィアなど北イタリアでは、低い方の室内ピッチ「カンマー・トーン」が440だったそうだ。だから、有名な《四季》を弾くのに、バロック音楽だからといって415でやるのは正しくないということだ。またコレッリの曲をやろうと考えると、彼が活躍したのはローマ、ナポリと並んでフランスと同じほど低く400Hzかそれ以下だった。だから厳密に作曲家の聞き慣れていた音で音楽しようとするなら、ヴィヴァルディとコレッリは同時に演奏できない。或いは二つのピッチで行う、楽器を二つ用意するなど容易ならざる大仕事となり、結果はどちらも音程が悪いなどということに陥ってしまうので、そのようなプログラムを避けるか、どちらか一つで目をつぶるか選ぶしかない。

現代の音楽家は1日で地球の反対側まで行ってしまうし、一つのプロジェクトに十か国以上から集まることもあるので、それなりの基準ピッチは必要である。旅立ち前に確認しておかなければ、特に管楽器や弦の多いリュートなどは仕事にならないということも大いにあり得る。

弦楽器でも、ピッチが違うと音色はもちろん、楽器の反応、適切な弓の圧力・スピードなど全てが変わるので、それぞれを頭と身体の両方で覚え、時には弦もそれに見合った太さの選択が必要になる。チェロやコントラバスなどの太い弦は展性が高いので対応幅が広く、少しのピッチ差なら弦を替える必要はないが、反応や音色が変わるのは同じである。低弦楽器弾きはずぼらだから同じもので間に合わせているのではないことを申し添えておこう。

実は若い頃、少々神経質なくらいの絶対音感があった。もちろん今も、そういう人はたくさんいるだろうと思う。442Hzと443Hzの違いが聞き取れていたので、この415Hzというバロックのピッチはとんでもないシロモノであった。「A? そりゃAs(ラ♭)だよ!」というわけで、曲を聞くとそれなりに理解できるが、実は全部半音下に聞いている。そのピッチで楽譜を見ながら弾くと、勝手に左手がずり上がっていってしまうし、指遣いも分からなくなってしまって弾けなくなる。絶対音感がある者にとって、自分がやっていることと違う音高の楽譜を見るのはどうにも耐え難いことなのである。これは今も学生達の間にしばしば見られ、その気持ち悪さと苦労はよくよく解る。「絶対音感」は、こういう条件においてはゼッタイ的に不便な能力なのである。

どうにも慣れずに困っていたあるとき、一計を案じ、レコード(まだCDではなかった)で持っているバロックの曲の楽譜を買ってきた。そしてシドレミファ……と聞こえるところを大きな声で「ドレミファソ!!」と歌って、半音ずれたところをそれと認識するように無理強いしたのである。いわば、耳と頭を繋ぐ線を繋ぎ直すようなものであった。それが奏功したのか、しばらくするうちに何とか415HzのAを聞いて「ラ!」と言えるようになった。ところが、管楽器の人達は(彼らにはもともと絶対音感がなかったのか、それともそれに習熟したのか……)いとも簡単そうに「この部屋寒いな。今ちょっと楽器冷たいから413ぐらい」とか「暑くなってきたな。今は……417」とか平気で言うのである。こちらは昨日まで442と443は違うピッチと思っていたぐらいだから、「13と15は違うピッチでしょうが?!」と怒鳴りたいほどで、何といい加減なことを言うのかと憤慨し、結局いつも音程の手探り状態が続いていた。

しかし人間、何事にも慣れるものである。そのうち、ただ一点串刺しにしたような415というピッチの認識が少しずつ動き出し、13も17も許せるようになり、大体「その辺り」全部が415と言えるようになっていった。まだその先にはフレンチ・ピッチという高い(低い?……)ハードル、そして465という本当に高いハードルがあり、またその途中の430という奇妙な高さのハードルもあったが、そのようにして徐々に「可変的絶対音感」とでも呼ぶべきものが身につき、今では、ある程度楽器の助けがある方が良いとはいえ、大体400前後から442〜3までをAと認識できるようになった。可変なのになぜ絶対かというと、「Aを歌え」と言われればその辺りを歌うことはできるからである。ただ、それが415か440か、はたまた430かというところにはいまいち自信が持てない。これは進歩か退歩か……もちろん、発展的「変化」である。

[Episode5]音の間隔、指の感覚

通奏低音は音楽の土台とはいうものの、世の中何一つ不動のものはない。現実には演奏曲目によってピッチや調律が変わり、湿度や温度でそれらが動き、楽器の反応も変わるなど、不動どころか目まぐるしいほどだ。しかし、かといって砂上の楼閣となってしまっては立派な作品に申し訳ないので、土台として役に立つよう、少しは勉強しなくてはならない。

大まかに言って、17〜8世紀の音楽に使われる調律法はミーン・トーン、ヴェルクマイスター、キルンベルガー、ヴァロッティ/ヤング、稀に平均律、等である。調律法は全部で180ぐらいもあると聞いているが、基本的にそれは、以前お話ししたピタゴラスのコンマやシントニック・コンマというはみ出しを幾つの5度で解消するか、どこの5度を狭く(或いは広く)するかということであり、オーケストラなどの大規模アンサンブルでは、上記の調律法以外が用いられることはあまりない。

ところで、「調律」という言葉は鍵盤楽器にのみ用いられるもので、弦楽器では「調弦」、そのあとは音程(が良いか悪いか)としか言わない。不思議なことだ。しかし通奏低音の場合には、自分の指を調律するかのように間隔を「調整」する必要がある。

ここで、ヴァイオリン属の弦楽器の指遣いについてちょっとお話ししておこうと思う。弦楽器を弾かない方も少しばかり想像してみていただきたい。

まず弦楽器では、人差し指を1、小指を4の指と呼ぶ。ピアノは親指も同様に鍵盤におくので親指が1だが、ヴァイオリンで親指は弦の上に登場しないし(例外は、ある! だが記号や数字はない)、チェロの親指の使用は後からできたテクニックなので、ゼロの下に縦棒、逆さまの林檎のようなマークを使う。(しかし英語では「4本の指と親指(four fingers and a thumb)」という言い方をする。あれは弦楽器弾きが作った表現だったのか…?) その1から4の指を、基本的にヴァイオリンはディアトニック(全音)、チェロはクロマティック(半音)に並べる。

基本となる第1ポジションは開放弦から長2度上、D線ならEの音から、ヴァイオリンではE-F♯(またはF)-G-Aと指を置く。3の指が下の開放弦(G)ときっちりオクターヴ、4の指が上の弦(A)とユニゾンになる。またある弦の1の指と、隣の5度上の弦の4の指は1オクターヴになるので、ヴァイオリンは、基本的にどこのポジションでも1の指から始まる1オクターヴのスケールを素早く弾くことができる。簡単な楽器なのだ! (世の中にきら星の如くひしめく素晴らしいヴァイオリニスト達を見よ。私の周りにもあなたの周りにも。こんなにたくさんいるのは楽器が簡単だから……。理屈に適っているではないか? こういうと袋叩きに遭うかもしれないが、少なくとも音を素早く弾くことにかけてはチェロの何倍も優れている)。

チェロの場合、1の指の出発点は同じだが、そこからE-F-F♯-Gと半音に並べるので、4の指が下の弦と1オクターヴになる。1つのポジションの2本の弦の間に1オクターヴはなく、ヴァイオリンと同じようなスケールを弾こうとするとどこかでポジションを移動しなければならない。これが、チェロ奏者の左手が何だかいつもせわしなく、忙しく喧しく動き回っている理由である。もちろん、必要以上にそう見える人もいるにはいるが。さらに、1の指だけが開いて2との間に全音を作る「広いポジション」というものがある。残り3本の指はいつも一緒に半音の幅でいて(ついでに言うと、その裏側で軽く支える親指もこの3本と共に動く)、1の指だけが尺取り虫よろしく広がったり縮まったりする。お解りであろうか。チェロという楽器は難しい。

さて、読者の皆さんもちょっとご自分の左手を眺めてみていただきたい。2と3の間、つまり中指と薬指の間は簡単にスッと開くだろうか。あまり開かない人も少なからずおられると思う。たいてい1と2の間は開きやすい。そもそも、指の長さや形状、強さや柔らかさは千差万別、一人ずつ皆違う。それぞれ弱いところを鍛え、短いところを延ばし長いところを縮め……といろんなことをして、美しく揃ったポジションを作るのである。音楽は聴くものだから見て美しい必要はないとも言えるが、ラジオにしか出ませんという人は少ないし、素晴らしい成績を打ち出すスポーツ選手の動きが理に適って美しいのと同様、よく整理された指や弓の動きは見て美しく、美しい動きは美しい音を出しやすいものである。むろん出せると断言はできないし、見てくれに反して美しい音を出す人もいる。

チェロの基本、D線の第1ポジションで2と3の指はFとF♯を押さえるのだが、平均律ではこの幅が結構広い。旋律を弾いているとさらに低いFや高いF♯を求められる時もあるので、楽器弾きは皆、子どもの頃からこの2本の間をしっかり開くことを鍛錬させられる(正確には、よく開かない子どもだけが)。また1の指は一番長い時間押さえている指であり(ピアノと違って、音が上がってゆくとき下の指は上げないのが基本)、重心ではないがオリエンテーションの指針である。

調律の話に戻って、ミーン・トーンでは、長3度を純正に取るせいでEやF♯はとても低く、Fは驚くほど高い。ということは子どもの頃から習い覚えた指の形とまるで逆、1は少し延びて「広いポジション」に近づき、拡げるべく鍛錬してきた2と3の間はとても狭い。子どもの頃先生にダメと言われる形だ。1の指の場所はミーン・トーンとキルンベルガーが最も低く、ヴェルクマイスターはごく僅か高め、ヴァロッティではさらに高くなる。調律を知らないと、第1ポジションでもうかつに指を降ろすことが出来ないことになる。

「あなたの指、ホントに凄いわね。まるで稲妻みたい!」「え? それほどのことは……」「決して同じところに落ちないわ!」という楽しくキビしいジョークがあるが、そもそも開放弦はゼロ、指は全部上がっている。どうやってさっきと同じ場所に降ろせるのか?(The note after zero is (will be) OUT of tune!「開放弦の次はいつもハズレ!」とビルスマはいつも笑って言っていた)。調弦をしっかりし、それと同じ音を押さえられれば1オクターヴの12個のうち4つの音は正しいことになるが、残り8つは指の間隔・感覚が頼りだ。

20世紀前半に活躍したE・フォイヤマンという天才的チェリストは、「弾く前にその音の上空に指が行って、ポンと降ろせば外れるはずがないじゃないか」と、人が外すのを理解できなかったという。まったく、人の苦労が解らない不幸な人である。しかし彼の言うように、多少なりとも弦の上空で、その幅で待っていられる型が左手に作られていなければ弦楽器は覚束ない。通奏低音奏者はさらに、その型が調律によって微妙に変わること、弦の状況で随時それに微調整が必要なことを理解しなければならない。これはやはり、指の間隔を「調律」するという感じであり、少なくとも私の経験では、耳の感覚だけでは間に合わない。そしてこればかりは、「型破り」は全く歓迎されない。

[episode6]両隣の鍵盤

バッハのカンタータや受難曲等、オーケストラの通奏低音では、しばしば複数の鍵盤楽器、それもチェンバロとオルガンの両方が関わる。必ずしもチェロの両側に配置されているとは限らないが、とにかくこの2種類の鍵盤楽器と一緒になって全体の土台を作ってゆくのが通奏低音の仕事であり、この2つの楽器がどういう機能を持っているのか、どういう性癖があるのか(奏者の話ではなく……)、少しは知っておいた方が得策である。

お分かりのように、オルガンは鍵盤から指を離すまで音が一定に鳴り続ける楽器、そしてチェンバロはギターのように小さなツメが弦に引っかかり、真鍮の弦をはじくことで音が出る楽器である。ついでに言うと、そういうわけでチェンバロは、ハンマーで弦を叩くピアノとは根本的に構造が異なり、時々間違って言われるようにピアノの「前身」とはいえない。前身は、クラヴィコードという楽器である。

さて、episode1で書いたように、通奏低音の楽譜には鍵盤楽器奏者が右手で何を弾くか、具体的な音は書かれていない。どの和音、或いは和音を構成している音をどういう配置で弾くかが数字で書かれているだけであり、奏者はそれを見ながら、平行や並達、3度重複などの禁則を作らないよう注意しながら、右手のパートをその場で作ってゆくのである。禁則についてここで書くのは専門的すぎるので、それが美しくないという美的感覚によって和声理論が作られていたから、とだけ述べておこう。

両方の奏者が同じ数字を見て、それぞれ少しずつ違う右手を作りつつ弾いてゆく、それはなかなか不思議な共同作業であり、なかなか興味深い見もの・聞きものである。しかし、バスだけを一緒に弾く者にとってそれよりも大きな課題は、それぞれの楽器の音とどのように溶け合うかということである。

前述のように、チェンバロは1つの音を弾けばあとは減衰するのみ、また単音で音量や厚みは殆ど変えられない。そこで、時によって音の数を増減したり、和音の配置を変えたりして強弱をつけ、またアルペジォ(和音の各音を弾くタイミングをずらすこと)によって音の勢いや厚みなどの変化をつける。オルガンも音の数や配置を変えるが、基本的にアルペジォは用いない。

このような鍵盤楽器と混ざり合って弾くチェロはどのようになっているのが良いのか。もちろんcase by case、また人によって考えもいろいろあろうが、今までにも書いたように通奏低音は複数の楽器で1つの機能となるものであり、個々の楽器は、それと聞こえつつもバラバラではいけない。上手く作られたスープのダシや中身が、よく味わえば判るものの、渾然一体となって新たな味となっているのと同様であり、理想は「バスがしっかり聞こえるチェンバロ」、「和声があるようなチェロ」「音量が増減するオルガン」である。

チェンバロはピアノと似た形をしているが弦の張力はずっと弱いので、特に低音の方の1音をよく聴くと、発音の後まっすぐ減衰するのではなく、僅かな撓みがあるように聞こえる。良い発音と美しい減衰の形、これがあってこそ音楽は語り、歌うことができる。そこでチェロもまた、まずはチェンバロの単音と同じ発音・減衰ができるべきであり、次にアルペジォの速さや音の厚みに合わせて、同様の勢いや膨らみをもった音を形作るのである。

とはいうものの、チェロは常にチェンバロの一番下の音と同時に弾いているわけで、チェンバロ奏者が左手の音(バス)を拍より前にずらしてアルペジォをすると、チェロ奏者は同時に弾くことが出来ない。その時間より早くバスが聞こえては良くないし、バナナの皮でも踏んでしまったように、土台が崩れてしまうからである。チェンバロが一人で弾く場合(ピアノでもよくあることだが)、右手の旋律で拍を感じているためにバスが先に出ることは実に多いが、通奏低音として鍵盤楽器を弾く時は別、そうでなければ通奏低音グループは構成できない。

人間の耳は不思議なもので、「1拍目」といったものは瞬間のはずなのに、その認識にはずいぶんと幅がある。別の章で書くこともあろうかと思うが、言葉の切れ目や拍節感などを出すためには「アーティキュレーション」といって、音と音の間を空ける、或いは次の音の前で待つといった工夫が必要なのだが、それも時計に嵌まらないエキストラの時間である。

余談だが、長らく住んでいたオランダでのこと。鉄道の駅の時計は、秒針がぐるっと回って12時のところまで来ると一旦止まり、カタンと分針が1目盛り進んでから秒針が再び動き出すようになっていた。「おお、この時計にはアーティキュレーションがある。さすがは古楽の国、オランダ!」などと言って笑ったものだ。さて今はどうだろうか。その時計で日本の新幹線や朝の山手線は運行できないように思うが……。

さて、減衰が音楽を歌い語らせるとすれば、ずっと鳴り続けるオルガンは歌えない楽器、語らない道具だろうか。もちろんそんなことはない。普通、オルガンは音の繋がりが大切な楽器と考えられているかもしれないが、オルガンは、いつどのように音を切るかを考える楽器なのである。切ることによって響き、また言葉遣いが出来る。

N. アルノンクール氏も言っているように、音というものは楽器の内に、そして部屋に、さらには聴く者の心の中に響くので、音の終わりがどこと厳密には言い切れない(彼は、したがって楽譜に書かれているのはいつ音を出すかということのみ、と言っている。蓋し名言というべきか)。教会やホールなどには常に何らかの残響があるので、それを如何に使うかを考えなくてはならない。オルガンが少し短めに終わり、チェロがうまくやれば、オルガンの音が静かに消えていくようなしっぽを作ることも出来る。チェンバロとの場合にはチェロの方が長く弾くこともあれば逆のこともある。通奏低音グループは、全ての楽器が同じ長さで弾くとは限らない。要求されているのは、1つになって聞こえることである。

さらに言えば、個々の楽器がそれぞれ十分に鳴っているのが全体にとってベストとは限らない。全体を形作り、和声の色付けや肉付けをし、上声部の人が自由に歌い・語れるように進めたり緩めたり、間合いを取ったり詰めたりしながらも、その作業は「支える」ものであって前面に出てくるべきことではない。また低音は、重い拍と軽い拍、充実した和音と意味の稀薄な和音などの差をことさら明らかにして弾いていなければならない。そのために、軽い拍のいちばん軽い音などはチェンバロでも本当に短く、触っただけ、かすっただけ、というほどに弾くことがある。ならばもちろんチェロや他の楽器も同様にするべきであり、「自分の楽器がちゃんと鳴っているか」といったことは二の次・三の次なのである。言葉の中に響きの殆どない子音があるように、低音の中にも驚くほど軽い音があり、それは全体がForteであってもそうなのである。また他の奏者や遠くで聴いている人に低音の歯切れがはっきり聞こえるためには、時にチェロは非常に硬く、噛みつくような鋭さをもって発音しなければならないこともあり、必ずしも自分の耳に心地よくはないかもしれない。しかしそれは自分の楽器やパートを犠牲にすることではなく、楽器を正しく「道具」(musical instrument)として使うことなのだ。とはいうものの、己が主役となって旋律を弾くことを中心に教える一般的な楽器演奏の教育からすると、楽器が十分に鳴っていなくて、しかも発音が汚いなどという状態は到底褒められない。そこで、低音を演奏するときには、何を優先するのかという理解、全体がどう響くべきかという認識こそが重要となるのである。自分の楽器の「鳴り方」をアンサンブル全体の響きや動きより優先しては、「役に立つ」通奏低音とはなり得ない。

ところで、オルガンと一体となって溶け合うというと聞こえは良いが、チェロ奏者の耳には自分の音が貧弱に聞こえ、何と言おうか、カスのような音しか聞こえない。チェロの響き、基音や低い倍音はオルガンに吸収されて、音の残りかす、ノイズ成分のようなものばかりが聞こえるのだ。最初のうちはそれが良く分からず、どうも今日は楽器の調子が悪いとか、この部屋の響きはどうも良くないとか思ってしまったものだが、それはオルガンとの組み合わせで起きる現象(或いは印象)なのである。

もちろん音楽家というものはいずれにせよ、自分の耳元やステージの上ではなく客席の方で良い音がするようにと考えて音を作るものであり、自分が一番よいものを聞くことは少ない。そもそもチェロは、どんな楽器でも前から聴く方がずっと良いのだが、どんな天才でもそればかりは一生聴けない。だからもちろん、仕方ないことが1つ増えるだけの話だが、ことオルガンとの合奏は、溶ければ溶けるほど自分に残るのはカスばかり……という宿命である。

[episode7]発音と減衰

前章で、発音と減衰の形こそは音楽を歌い語らせるものと書いたのだが、そのことを訝しく思われた方もいるのではなかろうか。減衰? 音が痩せていいはずがないではないか、音は太く豊かにあるべきだし、痩せずに綿々と連なってゆくのを「歌う」というのではないか、という意見もあるだろう。そもそも、減じる・衰えると書くこの言葉に、どのような意味であれ良いイメージを持つのは難しい。

19世紀後半の後期ロマン派の音楽の歌い方なら、そう言える面もあるかもしれない。何本もの小節線を越えて延々と続くスラー、一つのシラブルでずっと続く旋律、小節の最後から次へとうねるように続いて拍節感が薄れてゆき、エンハーモニック(異名同音)の連続で調性が崩壊に近づく、妖しく危険な美しさ……。そこから先の美的感覚について述べるのは別の機会、或いは別の方に譲るとして、ともあれそれはもちろん、一つの美のあり方である。しかしどの時代もそうだったわけではない。エステティックス、美観というものは時代と共に変化してゆくもの、また前にあったことを否定して出来上がってくるものである。人間は、一つの趣味を永く保つことができない生き物らしい(いや、それもまた巡り巡ってくるのだが……ネクタイの幅やスカートの丈のように)。

バロック音楽は言葉との繋がりが深いとよく言われるが、それにはいろいろな意味やレベルがある。16世紀末から17世紀に流行したマドリガルなどはテキストが音楽よりも重要だという考えで、「レチタール・カンタンド(語るように歌う)」と言い、音楽は言葉に仕えて意味を助け強めるもの、色付けするものというように、言葉が優先であった。そこから生まれてきた器楽は、テキストがない分自由な想像ができるともいえるが、フレーズの構造やレトリックなど、喋ることや詩の形態などとの繋がりは深く、やはり言葉を喋っているように演奏することが期待されているのである。結局のところ、バロックはもとより古典派も、また初期ロマン派辺りまで下ってもなお、旋律を歌うとかフレーズを形作るとは即ち、文章を読むように、或いは詩を朗読するかのように奏することなのだといっても過言ではない。

バッハの時代、彼の音楽もまた、テキストとの関係は無視できない。プロテスタント教会で用いられたカンタータやコラールは、そもそも高度な教育を受けた一部の人しか分からないラテン語ではなく、一般の会衆が広く理解できるようにドイツ語になっているのであり、言葉が聞こえなければその音楽の意味は半減する。カトリック教会の典礼では、用いられるラテン語の歌詞やその順序などは多くの人が聞き慣れ親しんでいるものなので、ひと言聞こえれば後は想像がつくと言えるのかもしれないが、やはりそれと分かるだけ聞こえるに越したことはない。後期バロックや古典派の時代になってくると声楽と器楽、詩と音楽の位置や関係は変わってくるが、基本的にヨーロッパの音楽は歌・テキストを元に出来てきたということを忘れることは出来ない。

これはしかし、器楽奏者にとって、また母語がヨーロッパ語ではない人にとって簡単なことではない。「歌じゃない、楽器が好きなんだ」と思って始めたという人も多かろう。それなのに、それをもっと学ぼうとすると語学的な理解が要求される。これは決して低くないハードルである。

そうはいうものの、言葉のように音を扱い、喋るように音を出すのは、考えようによってはなかなか面白い。通奏低音の仕事でいうと、支えるのは弦楽器とは限らず、むしろ歌や管楽器など息を用いるもののバスを弾く方が多いぐらいなので、息の合ったアンサンブルをしようと思うなら、彼らがいつ息を吸い、どういう作業で発音しているのかを理解するのは非常に重要である。

単語一つを分解すると幾つかのシラブル、つまり子音というノイズとそれに続く母音になる。子音の種類によって音の出だし、性格やタイミングが決まり、母音はそのボディ、音色となる。日本人は、「k」というノイズ、「a--」という母音の響き、「s」・「an」と子音・母音を2つずつ聞いて、「母」を瞼に思い浮かべるのである。考えてみればこれはスゴいことではないか? もちろん母音で始まる言葉もあり、その場合は幾分柔らかに始まるのだが、ドイツ語では「閉塞音(閉鎖音)」といって、空気を一度止めてから母音を発音するので、一種の破裂を伴い、現象としては子音に近い。

日常生活でそんな事を考えていては会話が成り立たず、あいつのアタマは大丈夫かと周りの人が心配するだろう。しかしステージの上で喋るときは、離れたところにいる複数の人がそれを聴き取れなければならないので、何もかもが大袈裟になり、またこのように細かく作業とタイミングを分析することも必要になってくる。

ところで、日本語には五十音表というものがあり、私達は「あ〜お」の母音と同じように「か〜こ」「さ〜そ」を捉えてしまいがちである。つまり前述のように「か」を「k」と「a」とに分けて認識することが難しいのだ。しかし、この「ノイズ+響き」の連結が言葉となり意味を持って理解されるためには、子音がはっきり聞こえなければならないので、特に歌手は、子音を発する時間と母音を響かせる時間をきちんと分けて考えなければならない。子音「k」が聞こえなくなっては意味が分からないので、通奏低音は歌につける場合、子音を聞いてから母音「a」と共に音を出すことになっている。子音と同時に弾くと聞こえなくなってしまうからである。人に聞こえるべきは「かあさん」であり、「あーさん」や「あんさん」ではない。

ということは、歌う方の発音もさることながら、こちらがいつ音を出しているか、どのような形の音を出しているかということも明確になっていなければ、ぴったり合ったという感覚も納得も得られないということである。音というものはその出だしに命がかかっているといってもよく、音のアタマは最も重要なメッセージである。

チェンバロは、どんなにおどおどしようが躊躇しようが音の出だしを隠せない楽器である。そぉっと鍵盤を押しても、ツメが弦をピンとはじくことに変わりはない。オルガンは、そぉっと押すとパイプに空気が少しずつ入って、正しい音程に聞こえない。チェンバロほど鋭くはないものの、やはりパッと音が出る楽器である。管楽器は、余程の例外を除いてタンギングしないで音を始めることはない。つまりどんなに静かであっても「子音+母音」の構造は歌手と同じということである。

ひるがえって弦楽器はどうかというと、弦に弓を置いて擦るだけなのだから、いい加減にも激しくも、硬くも柔らかくも、音の出だしは実にどうにでもなる。しかし、自分が何を言っているのか分かってもらうためには、音の出だしは明らかでなくてはならない。音の出だしは人の顔のように、まず奏者の意志を端的に表す瞬間なのである。そこで、弓を弦に置いて動かし始めるときには、どんな柔らかい音の時でも最小限の「発音」が必要となる。音域が低くて聞こえにくい低音楽器にあってはなおさら、音の出だしがはっきり分かることは重要である。弾く前に弦に弓を置き、準備が整って静止している状態を作る、これこそが通奏低音弾きの「技術上の」第一歩、と言っておくことにしよう。

さて、一つ良い発音で言葉を始めたとして、次の発音が良く聞こえるためには、母音に何らかのシェイプがあって減っていかなければ次が聞こえない。言語を聞いていると、実に様々な形で音が踊っていて母音も子音も千差万別、日本語であっても、実際喋っているときの抑揚は相当なもので、決して非人間的に声を作り感情を押し殺すアナウンサーのようではない。演奏においては、子音の種類が多いのは語り口の面白さ、母音が多いのは音色の豊かさと言い換えることが出来る。

一つの音は、まったく減衰も増加もしないで出し続けていると「じっとしている」ように感じるが、それが増えたり減ったりすると、近づいたり遠のいたり、浮かんだり沈んだり、直線や放物線を描いたり……と動きの表現となる。振り子の揺れを2回見ればそこに周期(テンポ)を感じ取れるのも同じことだ。即ち、音は何らかの意味で減衰しなければテンポを表せない。全音符にテンポを持たせるには僅かな減衰によって「しっぽ」を作るしかなく、電子音のように真っ直ぐでは不可能である。

最初に書いたように「減衰」という言葉・文字のイメージは良くないが、言葉としての音楽には必要不可欠なもの、語る音楽とは即ち「減衰の美」である。誤解を避けるために一つ加えておくと、減衰はときに非常に緩く、例えば水平線は真っ直ぐではないという程のレベルのこともある。何でもかんでもディミヌエンドすれば良いと言っているわけではない。

[episode 8] 発音の道具

発音が大事だとか音の形、子音がどうしたということを書いてくると、やはり一度は、どういう道具でそれを作るのかということも書いておかなければならないように思う。

人間なら、よく言うように身体が楽器なのであり、息があり声帯があり、身体全体が響く。そして音の形を整え発音するのは、口腔の形、歯・唇・舌などである。管楽器は殆どそれと同じだが、口の外に道具がもう少しくっついているといえる。もちろん楽器の良し悪し、指遣いや構えがどうあるべきといったことはたくさんあるが、多くを決定する要素は見えない口の中、身体の中にある。実際管楽器奏者が演奏しているときの口や喉、身体の中は歌手と同じようなものだそうで、あるトランペット奏者は、風邪で高い声が出ないときにはやはり高い音が出ないと言っていた。

弦楽器奏者は、歌手や管楽器奏者に比べれば見える要素が多い。とはいえ、やはり弾いている時の身体の中の状態は音に大きく影響するし、腕のどの筋肉を使っているのか、どこが硬くどこが柔らかいのか、表側から見えない両手の親指が何をしているかなど、肝腎のポイントはやはり「見える人」にしか見えない。

弦楽器の「発音」は何といっても弓、右手である。右手の動きは歌手の息であり、弓の角度や持ち方の加減、右手指の一本一本は舌や歯、唇にあたる。もちろん左手の押さえ方や指の上げ下ろしの角度・速度なども発音に大いに関係しているが、右手、そして弓がどうなっているのか、それこそは音楽を活きたものにも死んだものにもさせる大きな違いである。

言うまでもないが、弓奏弦楽器の三大要素は楽器本体・弓・そして弦である。それ以外に音に影響するのは、楽器の方ではコマや指板の材質と長さ、弓の方では毛や松ヤニなどがあるが、私はどういうわけか、この弓という道具にとても惹かれる。

人に度量の大きい人や小さい人がおり、また多岐にわたって能力のある人とそうでない人がいるように、楽器にも様々なキャラクターがある。作られた時代や地方、オールド・ファッションか進歩的かなど、人間と同じように千差万別、同じものは一つもない。様々な要素をよく考え合わせれば、どんな音楽にも適したオールマイティの楽器というものは殆ど存在し得ない。豪邸にも匹敵する値段で取引されるストラディヴァリなどの名器でさえ、全ての音楽に「相応しい」とは限らない。しかしそのストラディヴァリも、良い弓がなければ能力は100%発揮されないのである。

弓……もちろん本当は奏者の「腕前」こそが問題なのだが、良い弓はそれぞれの楽器から最大限の能力を引き出す。それ程のことはないと思っていた楽器が、弓を替えると俄然響きだし、輝きを増す。それまで自分でも知らなかった音色が現れ、滑舌爽やかな語り口調のように歯切れ良くなり、様々な音型が見えてくるばかりか音程までもよく聞こえる。そのような経験を、弦楽器奏者なら多かれ少なかれ持っているだろう。「感動を与える音」を定義することは不可能だが、楽器の隅々まで響いていると実感する音は概して説得力を持つものである。名器であっても、それが十分に鳴っていない、存分に使われていないと感じられる時にはどこか虚しさを覚える。二束三文の楽器でも、そこから120%を引き出すことを可能にするのは、「腕」の延長ともいうべき弓である。

時代と共に変化してきた弓だが、製作者による差や個体差も大いにあるし、名弓は少々の時代差やスタイルの差を超えて要求を満たすということもある。奏者の慣れも大いに影響する。そういう個体差・個人差による「使いやすさ」と、同時代の道具に一種共通の特徴があるという「使いやすさ」を混同しないようにする注意が必要だ。

例えば、音色が素晴らしく歯切れ良く使いやすいロマン派時代の弓と、音色も使い心地も中庸なバロック弓を比較するとする。どういう曲を弾くかにもよるが、ちょっと試してみたときには、ロマン派の弓の方が弾き心地がよいかもしれない。そのタイプに慣れていればなおさらのことである。しかしバロック弓にはそれ特有の性能があり、その時代の音楽のあり方と関係しているので、あまり良くない弓だとしても、そのタイプの道具だからできる、或いは書かれているスラー等の意味が解る、ということも実際起こり得るのである。

名ヴァイオリニストであったヨーゼフ・シゲティは、3分以内に良いかどうか判らないなら買うべきではないと言ったそうである。それ以上弾かなければ判らないなら大した弓ではないか、或いはすぐに良さが判らない人は持つに値しない、という意味だろう。実は、あながち誇張とも思えない。優れた弓は1~2音弾いてすぐ「おぉ!」と感じるものだからだ。弓を手に持つ感覚というのはまことに不思議なもので、説明不可能、感じるしかない。

では、弓が「良い」と思うのはどういう要素によるのだろうか。おそらく、音色、発音、そしてバランスの良し悪し(使いやすいかどうか)、という3点だろう。人の話を聞くのに、声が良ければ好感が持て、そして発音良く喋ってくれればよく分かるというのと似ている。発音、つまり音がいつ、どういう形で発せられるかということは言いたい内容と直結しており、それを司る道具が弓なのである。

通奏低音奏者にとってこの発音というものは殊更重要である。そもそも音域が低くて聞こえにくいのがバスというものだが、それを聞いて歌手や旋律奏者はテンポの基準を認識し、和声を感じとる。上声部の人と合っているのか、遅いか早いか、軽いか重いか、焦らせているのか引きずっているのかなどということも、突き詰めて言えばいつ音が出たかが分かってこその話であり、不明瞭に弾けば当然全てが遅れて聞こえる。通奏低音は発音こそイノチ、なのだ。

ところで、弓の機能や音色、使いやすさなどは、その材質と長さ、形状によって決まる。バロック時代によく用いられていたのはスネークウッドと呼ばれる木で、はっきりした数字は知らないが黒檀や紫檀に次いで密度が高い。蛇柄のような美しいもく杢が出ることから、ステッキや箸などにも使われる。密度の高い材木にはそれ独特の音の伝導性があり、特に低音域では音の明瞭さに繋がる。それ以外にアイアンウッド(鉄木)もよく使われたが、これも密度はかなり高い。コントラバスの弓にはかえって軽い材木、ブナや果樹もよく使われた。

スネークウッドに続いて、18世紀の後半ヨーロッパに入ってきたのがペルナンブーコと言われる南米の木で、削ると赤唐辛子のように真っ赤な粉になり、染料の原料として使われた。この材木の方が弾力性に富み細工がしやすいことから、段々弓にも用いられるようになってきた。しかしこの材木にはスネークウッドほどの密度がなく、悪く言えば少しぼやけた、良く言えば温かくて幅広い音が出るようになった。材料の変化が先か、求める音が変わってその材料が注目されたのかは分からないが、この材料の移行と、バロックから古典派へと音の趣味が変わってきたこととは実に良く符合しているように思われてならない。スネークウッドのバロック弓とチェンバロ、ペルナンブーコのクラシック弓とフォルテピアノはそれぞれどこか似た音質を持っている。

その後このペルナンブーコはロマン派から現代に至るまで使われ続けているが、地球温暖化のせいもあって、昔のように密度が高く質の良い材木がもう殆ど採れなくなったと聞いている。楽音もまた、温暖化の影響からは逃れられないということか。

良い材料があったとして、次に重要なのは長さと形状である。一般的に弓は、長ければ音色がフルート系に、短ければリード系になる。またスティックと毛が平行に近ければダウンとアップ、つまり双方向の音色や機能は近づき、三角形に近ければ手元のアタックは強く、弓先は弱くなりやすい。響きの短いホールではフルート系の音の方が耳に心地よいが、教会のように響く場所では、リード系の音でなければ部屋の響きに溶けてしまって何も聞こえない。また、長いものは当然扱いにくく、素早い反復も難しい。弓の製作における難しさとは、心地よい音色と明確な発音、伸びやかな音と敏捷な動きという、相反する性質をいかにして実現するか、どこで折り合いをつけるかということなのである。

バスのラインで長い旋律を弾くことはまれだが、短い音符をはっきり弾くことは頻繁に求められるので、通奏低音を弾くときの弓は短めの方が好都合なことが多い。しかし、古楽をやりたい、オリジナル楽器を、通奏低音を弾きたいという人は大抵誰でも、バスも弾きたいがソナタも弾きたいし、コンチェルトのメロディも弾きたい、バッハも弾きたいがせめて初期のモーツァルトやハイドンぐらいまでは弾きたい、というように、「古楽」とか「オリジナル楽器」といいながら結局オールマイティな弓を探そうとするものである。

「何にでも役に立つ」は「何にも本当には役立たない」と同じことであり、古典調律に対する平均律が「どこでもきれいだが、本当にきれいな場所はどこにもない」というのと似ている。弓を何本も持つのは大変だが、もしバロック云々をやってみたいなら、まずは通奏低音に向く弓を求めるのが望ましい。通奏低音に向いた弓は、バッハの《無伴奏チェロ組曲》を弾くのにも適しているからである。

たかが弓、されど弓。道具の選択はすでに演奏行為の出発点ともいえる。

[episode 9] 音量の問題

カンタータや受難曲などでは多くの場合、最初に合唱付きの大規模な曲があり、それからレチタティーヴォやソロのアリアなどが出てくる。時には演奏者が2〜3人と歌手が1人という室内楽的規模、他の曲では合唱入りのTutti(総奏)というふうに、曲の雰囲気もさることながら、関わる人数や音量全ての規模が大きく変わるのがこのような曲の特徴ともいえる。有名な《マタイ受難曲》は2つのオーケストラと2つの合唱に分かれた大規模作品であるが、曲によっては、フルート2本とアルト、チェロとオルガンのみである。したがって通奏低音は、どれくらいのものを支えるのかによって強さや大きさ、音量や発音の具合など、柔軟に対応することが求められる。しかし、曲の規模が変わるからといって、通奏低音の人数がそんなに変わるわけではない。合唱曲で入っていたコントラバスやファゴットなどが次のアリアで抜けるといったことはあるが、大きな曲だからチェロが4人になるなどということはないので、自分で相当に音量を加減しなければならないのだが、これが実はそんなに簡単ではない。

そもそもオリジナル楽器、古楽器と呼ばれる昔のセットアップの楽器を現代の大ホールで弾くのは、簡単に言えばどこか間違っている。そういう場所で弾くために、楽器は19世紀前半頃改造されたのであり、それほど大きくなく、教会のように響きのサポートもあるところで様々なニュアンスを持って弾くのがオリジナル楽器のはずであった。しかし、様々な現実的理由により、今日に生きる「古楽奏者」は、ある程度大ホールでも通用するだけの音量や表現を持っていることを余儀なくされてきている。シンフォニー・オーケストラが演奏するのと同じ大ホールなどで演奏するときでも、我々はせいぜいチェロが2人になるかどうか、それにコントラバスとファゴット、合計4人程度とチェンバロ、オルガンである。もちろん上声部もそんなに分厚くはないかもしれないが、歌手の声は、たいてい驚くほど大きい (楽器は歌手に合わせて音量を調節するが、楽器に合わせて歌手が加減するという話は殆ど聞かない。なぜか……)。

最初に書いたように、受難曲やカンタータの第1曲目などは構造ががっしりして声部もたくさんあり、全体を支えるには相当の音量・音圧が必要である。そんな曲では、実は殆ど、ずっとコンチェルトのクライマックスのような音量で弾いている。もちろん、バスがソロになっては本末転倒なので表現はまったく異なるが、身体の全てを使い、音楽的にその箇所の雰囲気に相応しくありつつ(つまりたいていは涼しい顔をして)、可能な限り大きく豊かな音がする指遣い、弓遣い、身体遣いを考えて弾くのである。それはそれで相当のエネルギーを消費するものなのだが、別種のエネルギーが必要で神経を使うのは、それに続いて何が来るか、である。

時にはトランペットやティンパニも入る立派なオープニングの次に来るレシタティーヴォ。Recitativoはreciteと同源の言葉で、よく分かるように喋る朗読に音程が付いているようなもの、話しつつ歌うものと言おうか(ちなみに『リサイタル』は同じ語源)。通奏低音は大事な言葉や文節の分かれ目などに和音を弾いて雰囲気を整え、言葉の意味や内容を充実させる。通奏低音の重要性、している仕事がはっきりと分かる時間だ。

多くの場合、出だしは音符1個、それをオルガン或いはチェンバロと、または両方と共に弾く。開放弦と同じなど簡単な音ならまだよいが、何かの♯や♭、奇妙な和音で始まることもしばしばである。そうすると、まずオーケストラ全体から自分1人だけ(+鍵盤)になるので、どの程度の音量で弾けば聴衆にとってちょうどよくなるのかという判断が必要だ。一人が喋る(歌う)ものの準備が大きすぎては愚かしいが、小さすぎると、前のオーケストラと合唱の曲を聴いた耳にはよく聞こえないし、続く文章のお膳立てには足りないかもしれない。音程ももちろん鍵盤楽器と合っていなければならないのだが、1曲目の後、開放弦がまだ正しく保たれているとは限らない。たかが音符1個、されど1個。相当のコントロールと状況判断、音楽の理解が要求される難しい1個なのだ。むろん、その後も文章の内容や歌手の歌い回しによって全て柔軟に変化しなければならないのは当然のことである。特に受難曲や大規模な作品などで、レチタティーヴォの最初の1音を平気で、しかもちょうど良く弾けるようになるには、実は随分経験が必要だ。少なくとも私には時間が必要だった。

さて、そんなレチタティーヴォの後にはアリアが来る。アリアはソロの歌手が1人(ときにはデュエット、まれに3重唱)と通奏低音のみのものと、ヴァイオリンやオーボエ、フルートなどオブリガート楽器が加わる形とがある。もちろん、オーケストラ全員で伴奏するアリアや、トランペットやティンパニも加わった輝かしいものもある。

ここで難しい音量の問題は、歌手とのバランス、オブリガート楽器が加わった時のバランス、またそれにTuttiが加わった時のバランスというように、曲想とは別に微調整が常に必要ということである。フルートやオーボエ、リコーダーなど18世紀の管楽器には出やすい音と出にくい音があり、どんなに奏者が優れていても出ないものは出ない。また特にフルートとリコーダーは、最下音から5〜6度ぐらいの音域は音量が極端に弱く、反対にオーボエには小さく吹くことが難しい音もある。小さい音を大きくしろといっても無理なものは無理だし、そのような楽器の制約は音楽の表現に繋がっていることも多いので、無理強いしても良い結果は得られない。

そこで通奏低音は、大きく弾いても大丈夫な箇所と注意が必要な箇所を知って、デリケートな瞬間を土足で踏むようなことをしないように注意しなければならない。上声部をずっと目と耳で追い、頭の中で歌って、その奏者と楽器の都合や気持ちを、何かが起こる「前に」察知していなければやっていけないということである。

もちろんそれとは別に、歌の内容、言葉の意味や勢いに合わせていなければならないし、歌手と管楽器にはブレスという不可避な要素があり、時にはそれに余分に時間がかかる。息は足りていてもそこで文章が切れるとか、意味や場面が大きく変わるとかいった理由でタイミングを開けなければならないこともある。それにどんなに大きな声の歌手であっても、強勢がないシラブルは弱くなければならないし、突然音域が低くなれば大きくは響かないこともある。そこで、歌手の歌うこともやはり常に聞いていて、可能な限り歌詞も読んでいなければ、ブレスを取れなかったり、よいタイミングにならなかったりする。実践において大切なことは、練習の初回でそのタイミングが分からずこちらが先に行ってしまうことがあったとしても、決して同じところで2回それをやってはならないということだ。2回先に行かれてしまうと、大抵の管楽器奏者や歌手は、もう今までと同じ自然さでは息が取れなくなる。いやいや大丈夫と言ってもらっても、またずれるのではないかという僅かな不安が残るものだ。もちろんそれに時間がかかりすぎ不自然だという場合には相談すればよいのだが、そうでない限りは細心の注意が必要であり、したがって第1回目の合わせが大いに重要ということになる。そういう自分は大丈夫かと聞かれれば常にとは言えないが、少なくともそのつもりでいつもやっているのは確かである。

話は逸れるが、学生時代には「初見」で合わせをやってみようということがよくあるものだ。弾けるかどうか分からないけれどどんな曲なのか知りたい、気の知れた仲間内でちょっと曲を読んでみようというのは、プロでもアマチュアでもよくあることだろう。しかし真面目に考えてみると、本当の初見というのは一生に一度しかできない。具合良くすっかり忘れてくれれば、またできるかもしれないが、大抵は弾いている途中で「あ、これ知ってた」とか「弾いたことあった、そういえば……」などとなるものだ(さらに話は逸れるが、先日ヨハン・シュトラウスの作品リストを見ていたら〈忘れることこそ人生の幸福(Glücklich ist, wer vergißt)〉というポルカがあるのを発見して楽しくなった)。だから、初見の時には是非とも全身全霊、持てる才能を全部発揮し100%覚醒したアタマで弾くべきなのである。初めての感動は一度しかできない。曲を聴くのも、「初めて」は1回きりである。

元の話に戻ると、歌手とオブリガート楽器の音量のバランスがいつも良いとは限らない。特にフルートは音量がそんなに大きなものではなく、にもかかわらず音域がそれほど高くない曲の時などには、歌手と楽器どちらに音量を合わせたものかと戸惑うこともしばしばである。歌手が常に大きな音量で歌う傾向にあるのも、大きすぎる場所で演奏する機会が多いことの弊害であろうと思う。

音量について可笑しなことをもう一つ。バッハのカンタータなどに書かれるフォルテとピアノは多くの場合歌手の出入りを示すもので、実際の音量とは関係なく、歌が入るところにpiano、歌が終わってTuttiで弾くところはforteとなっている。しかし歌手によって、また内容によっては、ソロの部分はとても強く、Tuttiのところはそれほどでもないことがある。歌の時には鍵盤と自分だけだがTuttiになると他の楽器も加わるということもあり、時にはpianoと見ると懸命になって大きく弾き、forteになったら弱く弾かなければならない。その全体を外から見ているとどう映るのだろう。

たいてい音符はそんなに多くないのだが、ぼんやりはしていられない。ヒマそうに見える低音奏者の頭の中は、実はなかなか忙しい。

[Episode10]王の拍と卑しい拍、緊張と弛緩

低音奏者はたいてい、上声部より弾く音符の数が少ない。ヴァイオリンやオーボエ、フルートなどが1小節に12個とか16個とか忙しく、或いはまた装飾的な32分音符などを弾いている間、我々は4〜8個、いや時には1〜2個ということもあり、楽譜の見てくれがけっこう白いことはしばしばである。「え、そんな簡単なこと弾いてるの?!」といわれることもある。

しかし考えてもみられよ。ヴァイオリンとチェロでは、楽器の容積は何倍か(知らないが)。弦の長さも太さも倍以上(ぐらい)、圧力は数倍(だろう……)、楽器自体ずっと重い。そして音域は1オクターヴ以上低い。そんな楽器でヴァイオリン達と常に同じ速さ、同じ数の音を並べたらとんでもないド迫力になる。もちろんそういう迫力を期待して書かれている音楽もあるのだが、いつもそれでは大変、常夏どころかずっと嵐のようなものであり、美しさや秩序、静かさや安定などを表すことは出来ない。少ない数の音符を弾いているのは世のため人のため……である。

それでもなお簡単な仕事をしているかのように思われる時には、「いや、我々は単価の高い音符を弾いているのです」ということにしているが、正直なところ、そういう音を並べて弾くこと自体が難しいわけではない。しかし、では誰でも出来るかというとこれがそうでもない。たしかに音は並んだとしても、ちょっとした弾き方の違いによって音楽が面白くなったり退屈になったり、オーケストラ全体が生き生きしたり鈍重になってしまったり、軽々と進んでいったりどんどん重くなっていったりする。ではその違いはどうやって出来るのか。これの説明がなかなか難しい。

ところで、小学校の音楽の教科書に「3拍子は『強・弱・弱』、4拍子は『強・弱・中強・弱』」というのがあった。今もどうやらあるらしい。「中強」という言葉がどうも奇妙に感じて、それで覚えているのだと思う。なんとも大雑把に思えるこの説明はしかし、少なくとも19世紀前半頃までの音楽において実に正しく、事あるごとに思い出されるべき鉄則の一つである。

これは、同じ音価の音符でも小節内の場所によって価値が違う、いわゆるヒエラルキー(階位)があるということで、4拍子なら1拍目は王の拍、4拍目は卑しい拍とさえ言われた。覚えていた「中強」は3拍目、いわば女王の拍というところだ(女王が王より弱いとは限らないが)。4分音符が4つ並んでいるとして、何も特別なマークがなくても、それらを等しく弾いてはならないというわけだから、よく考えるとこれはなかなか大変な規則なのである。きちんと平均に練習することに慣れている現代人、特に日本人にはちょっとした驚きとも言えるのではないか。リハーサル中、「いや、ちゃんと弾いていますよ!」と言いたくなったり言われたりすることはよくあるが、「ちゃんと」の定義は「全て等しく」ではない。同じ大きさで「ちゃんと」並べれば、小節の後の方が大きく、重く感じられてしまうのであり、音楽的に弱くなることなく(ディミヌエンドのように)、ごく僅か軽くしていかなければならない。

鉄則はもう一つあって、それは「不協和音は協和音よりも強くなければならず、不協和音が協和音へと解決する関係を途切れさせてはならない」という、緊張と弛緩の関係である。与えた緊張と緩み方のバランスがちょうど良ければ「自然に」、或いは自然の法則に適っていると感じる。拍によるヒエラルキーと和声のヒエラルキー、この二つによって、音楽上の言葉でどのシラブルが大切かとか、どこからどこまでが一つの単語か、アクセントはどこに置かれているかといったことが決まってゆき、ひいてはフレーズが形作られてゆく。

和声のことはともかく、拍節感の方は小学校でそのように習うのに、音楽学校へ来た頃にはもう忘れて、いや、「全部大切に」「全部響かせて美しく」等々様々な他の理由によって、結局かなりイコールに弾いてしまう。近・現代の音楽ならそれが良いこともあるだろうが、19世紀前半ぐらいまでの音楽には何らかの意味で言葉との関連があり、そこではこの規則が昔も今も重要である。

二つの規則は時に矛盾しているようにも思える。弱い拍にある不協和音はどうするのか。1拍目で不協和音が解決するならば弱いのか、それとも王の拍だから強いのか……様々な意見や解釈が生まれてくる理由の一つでもあるが、そんなときに大切なのは、音の強・弱と大・小は同じ事ではなく、別の軸にあることを認識することである。大小は音量、強弱は音圧である。話をするとき、小さな声でドスのきいた強い言葉を言うことも出来れば、大きな声で他愛もないお喋りが出来るのと同様、王の拍が必ずしも大きいとは限らず、卑しい拍が弱いとも限らない。楽譜に書かれているforteやpianoが求めているのは音量なのか音圧なのか、その両方なのか。それをよく考えることによって、二つの規則が矛盾しない解決の方法を見つけることが出来る。

白い楽譜でヒマそうな通奏低音の音符は、そのような規則の骨組みのようなものだ。もう今では殆ど聞かれないが、昔のオーケストラの楽員は、1拍目と3拍目ばかり弾く低音の仕事を「一日・十五日」と言っていたものだ。まあ「王の拍・女王の拍」も似たようなものだが、少しは聞こえがよい。呼び方はどうあれ、紋切り型のお役所仕事になってはつまらない。一日・十五日がいつも日曜日ではないのと同様、和声やその上の旋律線はいつも同じとは限らない。何拍目を弾いているのか、不協和音がどこにありどこで解決するのか、旋律はどうなっているのかを見極めて、この音は何グラム、こちらは何グラム、この音は硬くこちらは柔らかくと加減しつつ、少ない音符に万感の思いを込めて全体像の中に嵌めてゆくのが通奏低音であり、なかなか一筋縄ではいかないのである。

[Episode11]アップダウン・クイズ

テレビがまだ白黒だった頃「アップダウン・クイズ」という番組があった。回答者が数人並んで一人用ゴンドラのような椅子に着席、質問に正解すると座席が1段ずつ上がり、間違うと大きな×の札が置かれて一番下へ逆戻り。2度間違うともう一つ×の札がおかれて別の場所へ退席させられるが、その後のクイズで他に正解者がいない時に再び回答する権利を得て、正解すれば復帰できる。10問正解すると頭上にくす玉が割れ、晴れて「夢のハワイ旅行」と副賞10万円だったか30万円だったか……今考えればシステムも装置も笑うほど単純で他愛ないものだが、昨今いつでもどこかのチャンネルでやっているかまびすしいクイズ番組も、スタジオのセットと賞金が大きくなっただけで、本質は何も変わっていない。

オーケストラや室内楽の練習始めには頻繁に「そこ、アップ(上げ弓、弓先から手元へ)?」「それ、ダウンで(下げ弓、手元から弓先へ)」といった質問や指示が飛び交うので、この番組を知っている世代としてはついつい思い出してしまうのだが、もちろん一緒に笑える人は年々減っている。最初から指揮者かコンサート・マスターが弓付けをしておいて誰も異論がなければ話は簡単だが、予想通りにうまく行かない時もあり、「そこ、どうして?」と聞きたくなることは少なくない。

弓を決めるのは、難しい。腕の動きは左右、或いはヴァイオリンならむしろ上下の2方向、しかしそれは「開く」と「閉じる」或いは「能動的」と「受動的」、場合によっては「攻める」と「守る」といったように性格の異なったものであり、双方向同質ではない。方向は2つ、では3拍子はどうするか? シンコペーションの最初はアップ? ダウン? メロディに合わせてやっていて、途中で他の声部の音型が変わったらどうする? ヴァイオリンとチェロ・バスは同じであるべきか否か? チェロとコントラバスは揃えるべき? あちら立てればこちらが立たずで議論百出となる。馬鹿馬鹿しいと思うこともしばしばだが、これがうまく行かないとオーケストラの響き方も機能も随分違ってしまうのだから、面倒でもやらなければならない。さらにオーケストラでは(特にオペラのピットに入ったときなどは)、弓が揃っていないと隣の人とぶつかって弾けないという現実問題があり、決して気軽に考えてはいけないものだ。

17世紀、イタリアから帰化してヴェルサイユの音楽文化に大いに貢献したジャン=バティスト・リュリ(1632~1687)は、王のオーケストラを指導するにあたって、このリズム、この拍の時にはダウン或いはアップ、こういう音型の時にはこの組み合わせで、というふうに原則を明確にした。奏者達はまずそれを習得してから弾いたので、弓順を書き込まなくても揃っていたという。その見事な揃い方に驚いたゲオルク・ムファット(1653~1704)という作曲家・理論家が、その原則を書き残し、後生の我々にも伝わることになったのだが、中には現代の習慣で普通に考えるのと随分違う規則もあって興味深い。

モーツァルトの父レーオポルトは、ヴォルフガングが生まれた1756年に『ヴァイオリン奏法』という教則本を出したが、そこにも数々の原則があり、今も古典派の音楽を演奏するときには大いに有効である。その手の本は他にも様々あり、国や時代が違うと少しずつ違いがあって面白いのだが、同時にまたややこしい。少なくともベートーヴェン以前の音楽を弾くときには、そういった昔のルールを多少なりとも知っていると共通理解が増えて便利なのだが、さてどの本を参考にするかというところでまた問題が起きる可能性もある。

何はともあれ、ヴァイオリン属というオーバーハンドで(弓を上から持って)弾く楽器の大原則として、旋律(曲)の始まり、強拍や重要な音などにはダウンを用い、弱い拍やアウフタクト(アップビート)にはアップを用いる。この、大事なところにダウンの動きを持ってくるというのは、実はなかなか意味深いことなのだと私は思っている。

腕の動きを観察してみるとお分かりだと思うが、本来腕というものは縮む方向に素早く動く。恐らく身を守る本能として、反射神経でも動くからである。それに対して、腕を伸ばす方は能動的で、何か意志や目的が必要だ。だから、伸ばす方を速く動かすには訓練が必要である。腕を伸ばして人をぶん殴るのには訓練が要るが、ストーヴに触って「熱っ!」と手を引っ込めるのにジムに通う必要はない。いずれの方向でも速く動かすには訓練が必要だが、身体を伸ばし拡げる運動であるダウンを強拍に使うことは、そこにことさら意志が表明されるということでもあり、ヴァイオリン属の楽器の本質的な積極性・能動性に関わっていると思うのである。

ちなみに、これまた時代・国によって少々違いはあるが、一番定着している弓付けの記号では、ダウンのマークは小文字のnが四角くなったもの、アップは言うまでもなくvである。N. アーノンクール氏は、これがラテン語のnobilis(気高い)とvillis(卑しい)の頭文字と無関係ではない、と言っている。1拍目は王の拍、4拍目は卑しい拍という話は前回、episode10で書いたのでお読みいただければ幸いである。

ヴァイオリンの台頭よりも少し早い時代に隆盛を極めたヴィオラ・ダ・ガンバなどのヴィオル属は、弓をアンダーハンドで持ち、強拍にはアップを用いる。アンダーハンドではその方が力をかけやすいからだと思うが、それは自分の身体の方へ腕を持ってくる動きであり、ヴァイオリン属とは大きく異なる。チェロとバス・ガンバは、楽器の抱え方や大きさ、音域が近いので似たような楽器と思われることがよくあるが、非常に性格の異なるものである。あまり大雑把な括り方をするのは危険とはいうものの、ヴァイオリン属の楽器が「動」的であるのに対し、ヴィオル属は総じて「静」的と言えるだろう。実はチェロにも、モーツァルトの時代に至るまでアンダーハンドで弾く人はいたのだが、それが段々淘汰されてしまったのは、やはりオーバーハンドがより能動的・活動的で、音量も動きも大きくできたからではないかと思う。

18世紀の前半、フランスにはイタリアからの音楽文化が奏者と共に入ってきて、新しい趣味を喜ぶ人と眉をひそめる人に分かれ、至るところでフランス趣味vsイタリア趣味という議論が巻き起こった。1740年には「ヴィオル擁護論」という論文が出され、「ブフォン論争」と呼ばれる世紀半ばの騒動は、オペラ座などでの就職問題も含んで社会問題にまで拡がった。それはしかし、考えてみれば非常に真剣な審美眼の論争、美学論争なのであり(就職口の争いという社会問題はあえて横に置くとして)、「美」が元になった激論というのは美しいとも言える。もちろん、本当の戦いや殺し合いになっては元も子もないが、「美の追求」という行為自体には、ケンカも辞さないだけのエネルギーがある。

18世紀にも、ダウンとアップのどちらでも自由に弾けるようにしなければならないという考えはあった。もちろん音楽の脈絡によって、全ての場所に理想的な弓付けが出来るとは限らないからそういう訓練は必要なのだが、それでもなお、音楽と身体の動きはまだしっかり密着していたと言えるだろう。実際、ハイドンやモーツァルト、ベートーヴェンなどのシンフォニーを演奏する際に、ボウイングをその音楽の起伏に合わせて付けることは、表現の第一歩ともいえる大切な作業である。

時が下って19世紀以降、拍節感や小節線の存在が徐々になくなり、和声感が曖昧になって来ると、ダウンとアップの違いはないもの、あってはならないものとされるようになってきた。それは同時に、リュリのオーケストラで皆が不文律として了解していたような認識がなくなることでもある。たしかに、調性も小節線もなくなり、拍子も不均一な近現代の音楽では、ダウンだのアップだのとは言っていられないことも多い。それはそれで良いのだが、問題は、そういう音楽の後で再び18世紀、19世紀前半の音楽に戻ったときである。そこではやはり「郷に入っては郷に従え」、書かれない決まりを分かっている方がうまく行く。

今ではハワイ旅行など近くて気軽で、とてもクイズの一等賞にはならないのかもしれないが、リハーサルにおけるアップダウン・クイズは幸か不幸か今も健在である。たかが弓、されど弓。どっち向きに動かすかが、ときには人生観を表すといえることさえあり、昔も今も、これから先も難しい。

[Episode 12]練習曲と大作曲家

ピアノを少し習った人なら、或いは習った人が近くにいたなら、たいていバイエルやチェルニーといった名前をご存知だろう。楽器を始める第一歩として、少なくとも日本では、幼い年から始める子供の殆どがこの辺りの教本を学ぶ。同様に、どの楽器にもそれ専門の練習曲がある。チェロならドッツァウア、ヴェルナー、シュレーダーなどが「基礎編」として知られ、その後デュポール、ピアッティ、フランコーム、ポッパー等々と続いていくが、どの名前も、チェロを弾く人(とその家族)以外には余り縁がない。音楽学校に入ってからでさえ「それ誰?」と言われた記憶がある。ヴァイオリンでも、パガニーニの《24のキャプリス》はつとに有名だが、カイザー、クロイツァー、ローデなどはあまり一般的ではないだろう。ドントというのもある(Don’t、ではない)。子供の頃からの宿題、また本の名前としてしか認識されていない彼らはしかし、演奏家として私達の先輩なのであり、大作曲家や有名な作品と関係していることも多いのである。

辛くてつまらない練習の代名詞のように言われるカール・チェルニーはモーツァルトの没年と同じ1791年に生まれた(1857年没)。神童として名を馳せ、ベートーヴェンの直弟子であった。毎日8時間教えていてなお1000曲以上も作曲し、パトロンの望みに応じて、師匠ベートーヴェンの全作品をいつでも暗譜で弾けたと言われるスーパーマンだった(さすがに女性に出会う時間はなかったようで、生涯独身であった)。彼が書いた『ベートーヴェン 全ピアノ作品の正しい奏法』は、各曲についてベートーヴェンが何を言ったかを記録してあるもので、役立つ文献である。

現代のチェロ・テクニックの礎を築いたのはカザルスと思われていることが多いが、実はそのずっと前のデュポール(Jean=Louis Duport, 1749–1819)である。彼の練習曲や指遣いのシステムは今も基礎として用いられており、これまた「つまらないけれど勉強しなければならないもの」の代表格のように思われている。しかし彼がいなければ(そしてフリートリヒ=ヴィルヘルムⅡ世がチェロを弾かなかったなら)、ベートーヴェンはチェロ・ソナタop.5と変奏曲を書かなかっただろうし、ということは、「二重奏ソナタ」というジャンルの出現が遅れたか、或いは変わったことだろう。op.5の初演はフリートリヒ=ヴィルヘルムⅡ世の御前演奏で、弟の方のデュポール、ジャン・ルイとベートーヴェン自身のピアノによるものであった。

オーギュスト・フランコーム(Auguste Franchomme, 1808–1884 フランク・オム=自由な人という意味の名前だからフランショームではないと聞いたのだが、フランスの名前はフランス人にとっても難しいらしい) はショパンの親友であった。ピアノ曲以外殆ど何も作曲しなかったショパンがチェロ作品を残しているのは偏にこのフランコームの存在によるものである。《グランド・デュオ》は二人の共作で、自筆譜もチェロ・パートとピアノ・パートは筆跡が違う。ト短調のソナタop.65は、既に体調を崩していたショパンと彼により、第1楽章を除いて初演された。フランコームも練習曲や小品を数多く書いているが、それらはなかなか独特な節回しとテクニックを必要とする。

チェロを学ぶ子供達にとって重荷の筆頭格かもしれないのがドッツァウア(Justus Johann Friedrich Dotzauer, 1783–1860)だろう。『113の練習曲』という4巻からなる練習曲集があって、子供の頃嫌いだったという人がたくさんいる。しかしドッツァウアは優れた教育者であり、ユーモアのセンスもあったと思わせる作品がいろいろある。彼はそんな分厚い練習曲集を作曲したのではなく(しかも113などという奇妙な数字のはずがない!)、《6曲の簡単なエチュード》《12曲の練習曲》《24のキャプリス》等、様々な方向性と難易度を持った曲をうまく集めた薄い本を出版していたのである。しかし、彼の弟子であったクリンゲンベルクは、それらを集めて難易度に従って順に並べ、大部の曲集にしてしまった。そのお陰で、子供の前には大きな課題の山ができてしまったのである。「親の心子知らず」「師の心弟子知らず」……。

15歳でデビューしドレスデンで活躍したドッツァウアが、ドレスデン歌劇場の楽長であったヴェーバーのオペラに出てくるチェロ・ソロなどをどんなふうに弾いていたのかと考えるのは楽しくないだろうか? 実際彼の作品には様々なオペラから題材を採ったものが幾つもある。また彼は、J.S.バッハの弟子のキッテルに学んだリュッティンガーというオルガニストに作曲を学んだことからバッハの作品を早くから知っていたと思われ、エチュードの和声もバッハ的或いはバロック的ともいえ、《無伴奏チェロ組曲》の簡略版のような曲もある。《チェロ組曲》は、現代に至るまでに不肖私も含めて40数人ものチェリストが監修しているが、その皮切りはドッツァウアで、パリの初版(Janet et Cotel)の2年後、1826年のことであった。

練習曲にはもちろん、レベルに応じて基礎的なものから高度なものへ、また左手中心、右手中心、その他目的が明らかなものも多いが、ちょっと見方を変えれば現在の録音にも少々似て、彼らの演奏法を記録したようなものとも言えるし、彼らが何を気にしていたのかが分かるともいえる。個人個人の特徴もさることながら、時代や国による違いや性格も視野に入れると、エチュードもまた読み方が変わってきて楽しいものである。

デュポールは前述の通りモーツァルトと同世代の古典派、規則正しい(或いは規則が好きな)フランス人、現代チェロ奏法の基礎である教則本(1806年)も出版したほどの人であり、有名な21曲のエチュードはその本の最後に収められている。いっぽうピアッティ(Alfredo Piatti, 1822–1901)は自由奔放なイタリア人、1822年生まれのロマン派だ。12曲のキャプリスは難しいけれど、和声が豊かで楽しく自由な作品であり、ただきっちり弾くだけでは味気ない。イン・テンポのイタリア・オペラなど想像もできないではないか。ちなみにピアッティはヨアヒムがロンドンでクァルテットをするときのチェリストで、ブラームスの弦楽6重奏曲のイギリス初演では第2チェロを受け持っており、終生エンドピンを用いず、ヴィブラートも殆どかけなかったことで知られている。ポッパー(David Popper, 1843–1913)はヴァーグナーを大いに尊敬していた人であり、40曲のエチュードにも、ドッツァウアとは全く違った意味でオペラを彷彿とさせる面がある。前述のフランコームはやはり、ショパンを弾くつもりで楽譜を見てみるとエチュードも納得がいくし、また彼のエチュードを弾いてからショパンを弾くと共通言語のようなものを感じることができる。

演奏家の多くは大作曲家の陰にいるが、作曲者と演奏者が同一人物であることも含め、演奏者無しに作品は生まれない。かのモーツァルトでさえ、自分が弾いたピアノやヴァイオリンは別として、シュタードラーがいなければクラリネット作品は生まれなかっただろうし、ロイトゲープがいたからホルン協奏曲が出来、アントン・クラフトに出会ってから弦楽四重奏曲のチェロ・パートは俄に難しくなる。 クラフトはハイドンの友人で、ニ長調のコンチェルトはクラフトのために書かれたし、ハイドンのハ長調協奏曲はヨーゼフ・ヴァイグルという達者な若者がいたから書かれた。ドッツァウアを弾くときにはヴェーバー、ロムベルクはベートーヴェン(たしかに、ソナタの初演はデュポールとであったが、彼の作品からベートーヴェンは全く連想できない。ロムベルクからはその影響が感じられる)、フランコームはショパン、ポッパーはヴァーグナー……というふうに、大作曲家の作品や雰囲気を考えて弾けば、数多くの練習曲もまた楽しくなり得るし、ホンモノの大作曲家の作品を弾くときには役立つはずだ。

残念なことに近頃は、面倒な練習曲など知らなくてもホンモノが弾ければそれでよいと考える向きも多いようで、若い学生でもエチュードを知らない人が非常に多い。それでは歴史上の大先輩方が「このテクニックはね、こうやって練習するといいよ」と言ってくれている親切な仕事を知ることが出来ないし、表現の様々な方法を一つずつ積み重ねていくことが出来ない。さらには、自分の演奏技術に問題が生じたときにどう修正すればよいのか分からないし、末には自分が教える側に回ったとき、何をどう教えたら良いのか見当が付かなくなる。基礎練習、音階やエチュードを教えたがらない教師ははっきり言って怠慢であり、音楽芸術が次世代へと受け継がれてゆくのを妨げる大問題を作りだしているのである。エチュードやスケールなど段階的な過程を経ずに偉大な芸術作品を楽器の技術習得に使うのは、松阪牛や大トロで包丁の使い方を学ぼうとするようなもので勿体ないことこの上ないし、さて少し弾けるようになった頃にはもうその曲に飽きてしまうではないか。

さて、では通奏低音を弾くチェロにはそれ用のエチュードがあるのかというと、まあ全くないわけではないものの無いに等しい。現在確認されている限りにおいて、最初に出版されたチェロのメソードはミシェル・コレット(Michel Corrette, 1707–1795)が1741年にパリで出版したものだが、時代はもう既に古典派に近づいているし、これはチェロを弾くことのメソードであって通奏低音のためではない。しかも、コレットは理論家であってチェリストではない。少しくだって1774年にデン・ハーグで出版されたバウムガルトナー(Johann Baumgartner, 1723–1782)の教則本には、チェロの演奏の仕方と共にレチタティーヴォの弾き方、つまり数字付きの低音を見てそれをチェロで弾く方法が書かれており、1804年にロンドンで出版されたガン(John Gunn, c.1765–c.1824)にも、数字付き低音をチェロで弾く方法が書かれている。だから、オペラなどで場合によってはチェロのみでレチタティーヴォを弾くことも不可能ではないし、ソナタの通奏低音などでも、それが音楽的に相応しいならチェロだけで弾き、また和声を加えることもできる。

余談だが、ラ・プティット・バンドで弾いていた頃モスクワへの演奏旅行があった。演目は演奏会形式の《フィガロの結婚》であった。楽器を持った団体が税関を通るのには2時間以上もかかり、会場に着いてみると既にお客さんが建物の外で待っている。その中を会釈しながら入っていくと、大変な事態が待ち受けていた。空港から一足先に出た指揮者のシギスヴァルトとチェンバロ奏者が着いたとき、どういうわけかチェンバロの代わりにハープが、しかも4台も用意されていて、好きに選べという(ちなみに、ロシア人から聞いたが、ハープとハープシコードを間違えることはロシア語ではあり得ないらしい。カタカナで書くなら前者は「アルパ」、後者は「クラヴェシン」)。居並ぶハープの他には地下の廊下の隅に小さなスピネットが1台あるだけ、しかもピッチは違うし全く調律されていない。そしてコンサートは約1時間後という状況である。初めてロシアへ足を踏み入れた若いチェンバロ奏者はもちろんハープを弾けないし、当然のことながらそのひどい状態のスピネットを弾くことを拒否したので、何もすることがなくなってしまった。そこで、レチタティーヴォは片っ端から本当にチェロ1本で弾くことになってしまい、私は大いに汗をかいた。終演後外を歩いていたら、品の良い初老の男性が近づいてきて(著名なピアニストのリュビモフ氏だとあとで判った)、「モーツァルトのオペラのレチタティーヴォをチェロだけで弾くのは初めて聴いた」とフランス語で話しかけてきた。「私もです」と答えたところ「それは普通のことか?」と聞くから、「いえいえ全然!!」と言って笑っていた。本当はもっと「とんでもない! こんなハズじゃなかったんだ、いくら歴史的にそういうことがあったといってもそんな突然、しかもモーツァルトでできるハズないでしょうが!」云々、たくさん言いたいところであったが、その時間も語彙もなかった。というわけで、そんなハプニングが起きたこと自体は大問題だが、普段「チェロだけでも可能なんだよ」と言っているのを実証しなければならない貴重な体験ではあった。

この数字はどういう和音、自分が弾いているのは和音の第何音、何拍目で上声部は何をしていて……と楽譜を見て考え、そのように楽器を弾く練習はある程度できるだろう。しかし、エチュードや音階でチェロを学ぶのと同じように通奏低音を一人で学ぼうというのは基本的には無理な相談だ。低音はあくまで上声部があってのもの、相手無しに相撲は出来ない。

というわけで、上声部の楽器を弾く方々には、どうぞいつも鍵盤楽器と共にチェロを雇って下さることをお願いしたい。能力があっても楽器があっても、経験無しに通奏低音は上手になれない。

『通奏低音弾きの言葉では…』は今回が最終回となります。ご愛読ありがとうございました。本連載はアルテスから単行本化の予定です。どうぞお楽しみに!